도시-농촌간의 의사분포 불균형 문제는 나라의 소득 수준을 막론하고, 개발도상국과 선진국 모두에서 나타나는 현상이다. 호주도 이러한 문제에서 예외는 아니다. 다른 나라와 마찬가지로 호주의 의사들도 대도시에서 자리를 잡고 살고 싶어하며, 그 결과 호주의 농촌 및 외딴(Rural and Remote) 지역[1]에서는 상당한 의료인력 부족 문제를 겪고 있다.

이러한 문제 해결을 위해서 호주 정부는 2000년대 초반에 동시다발적으로 다양한 전략을 시도하였는데, 그 중 중요한 몇 가지 정책은 의과대학 학생 선발과정, 그리고 의과대학 교육과정과 연관되어 있다.

● 전략1. 의료취약지(Rural and Remote area) 의무복무조건 선발

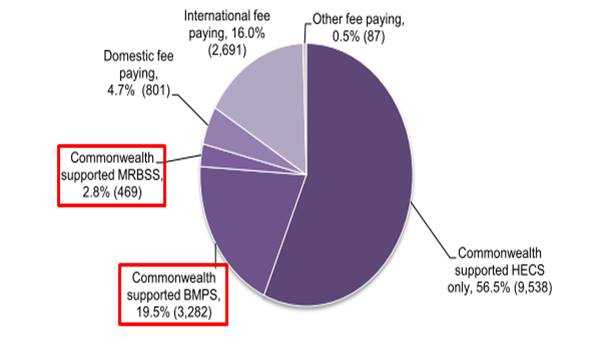

▷▷▷2000년대 초반에 의료취약지에서의 의무복무를 조건으로 한 학생 선발제도가 도입되었다. 2012년 현재 약 20%남짓의 의과대학 학생은 이러한 '조건부 입학'을 통해 입학하고 있다 (첫 번째 그림, 붉은색 상자). 이들 학생은 졸업 후(또는 전문의 취득 후) 의료취약지/농촌 및 외딴 지역에서 의무적으로 4~6년간 복무(=진료)해야 한다[2].

●전략2. 농촌 출신(Rural Background)의 학생 선발

▷▷▷현재 호주 대부분의 의과대학은 정원의 25%를 농촌 출신(rural background) 학생으로 선발하고 있다. 이러한 선발 방침은 The Rural Clinical Training and Support(RCTS)라는 더 큰 프로그램의 한 부분이다[3].

●전략3. 의과대학 신설

▷▷▷이 전략이 반드시 농촌 및 외딴 지역만을 위한 것은 아니었겠으나, 호주의 의료인력 부족(+의료수요 증가)문제에 대응하기 위하여 호주는 의사 수를 점차 늘려나갔는데, 호주의 의과대학 졸업생 수는 2006년부터 점차 증가하기 시작하여, 2000년에 1300명/연 수준에서 2015년에는 3800명/연 수준으로 거의 세 배 가까이 증가하였다(두 번째 그림)[4]. 호주의 18개 의과대학 중 약 절반가량은 2000년대 이후 설립되었다.

----------------

[1]호주의 면적은 한반도의 약 80배에 달하는데, 총 2200만의 인구 중 약 64%에 해당하는 1430만의 인구가 일부 대도시(시드니, 멜버른, 브리스번, 아델레이드, 퍼스 등)에 거주하고 있다.

[2]계약을 파기할 시에는 의과대학 입학 취소/장학금 반납/Medicare ban(우리나라로 치면 건강보험에 진료비 청구 금지) 등의 패널티가 있음.

[3]사실 RCTS프로그램의 또 다른 핵심은 'Rural Clinical School'이라는 임상실습 시스템인데, 우리나라로 치면 해당 학교의 본과3학년 학생들 중 25%는 임상실습을 반드시 '외딴 지역(remote area)'에 있는 Rural Clinical School에서 해야 한다는 제도이다. 본과3학년 전체 기간, 즉 1년 내내 해당 지역에서 실습을 해야 하며, 말이 쉬워 '외딴' 지역이지, 의과대학(또는 Main 실습병원)에서 몇천km씩 떨어져 있는 경우도 많다.

[4]그러나 이러한 의사의 수 증가에 대해서 호주의사회(Australian Medical Association (AMA)), 호주의과대학생회(Australian Medical students' Association (AMSA))과 같은 이해관계자들의 저항은 거의 없었다. 오히려 이들은 농촌 지역 의사의 불균등한 분포를 지적하며, 이 문제가 시급히 해결되야 할 것임을 주장한 바 있다. 다만, 전략1과 관련하여 강제로 의무복무 규정을 둘 것인가(bonding aspect)에 대해서는 약간의 저항이 있었다.

'분야의 동향을 파악합니다.' 카테고리의 다른 글

| <의과대학 학생정원, 교수 수, 교수당 학생수, 교수와 학생수> (0) | 2022.07.15 |

|---|---|

| 프랑스에서 의사하기 : 농촌에서 레지던트 수련받기 싫다면 성적을 잘 받아야 (2014년 6월 26일의 기록) (1) | 2022.06.27 |

| 오스트리아의 의과대학생 선발 - 독일의 습격을 막아라 (0) | 2022.06.11 |

| 독일의 의과대학생 선발 - 대기시간(waiting time)에 따른 선발 (0) | 2022.06.11 |

| 네덜란드의 의과대학생 선발 - 추첨(lottery) (2014년 6월 7일의 기록) (0) | 2022.06.11 |