Med Educ. 2019 Sep;53(9):861-873. doi: 10.1111/medu.13905. Epub 2019 May 20.

Accounting for complexity in medical education: a model of adaptive behaviour in medicine

🧠 시스템 사고와 의학교육: 이제는 ‘적응’을 말할 때

의사로 살아간다는 건 단순한 과학지식만으로는 해결되지 않는 복잡한 세상과 매일 마주하는 일입니다. 그런데 의학교육은 아직도 ‘환원주의(reductionism)’의 틀 안에 머물러 있지 않나요? 오늘은 그 한계를 극복하고자 제안된 **시스템 사고(Systems Thinking)**와 **복잡 적응 시스템(Complex Adaptive Systems, CAS)**에 대한 흥미로운 논문을 소개할게요. 이 글은 의사 교육을 바꾸기 위한 시사점을 가득 담고 있어요. 의학교육자, 수련의, 정책 입안자 모두에게 꼭 필요한 이야기입니다.

1️⃣ 복잡한 문제 앞에서, 지식만으론 부족하다

의사들은 매일 복잡한 환자 상황을 마주하죠. 그런데 전통적인 의학교육은 대부분 기초 과학 중심의 환원주의 교육에 집중해왔어요.

하지만 저자들은 이렇게 말합니다:

"복잡한 문제를 성공적으로 해결할 수 있는 능력과 환원주의 과학에 대한 전문성 사이에는 커다란 간극이 존재한다.

There exists a broad gap between expertise in reductionist science and the capacity to successfully solve complex problems."

즉, 지식은 단지 ‘도구(tool)’일 뿐이고, **현실에서는 ‘적응(adaptation)’이 전략(strategy)**이어야 한다는 거예요.

2️⃣ 전문가란, '적응하는 사람'이다

논문에서는 복잡한 문제를 잘 풀어내는 의사의 핵심 조건으로 **적응적 행동(adaptive behaviour)**을 꼽아요.

‘정답’이 없는 상황에서 유연하게 반응하고, 계속 학습하고, 변화에 대응할 수 있어야 한다는 뜻이죠.

"탁월함(excellence)은 고정된 표준이 아니라, 핵심 가치에 의해 이끌리고 현실 세계와의 상호작용을 통해 지속적으로 반응하고 개선하려는 노력이다.

Excellence is defined as a continuous effort to respond and improve, driven by core values and guided by real-world interactions."

💡 결국, 좋은 의사는 단순히 시험을 잘 보는 사람이 아니라, 끊임없이 배우고 반응하며 실천하는 사람이라는 겁니다.

3️⃣ 교육은 '적응'을 키워주는 방향으로 바뀌어야 해요

그럼 이런 적응하는 의사를 키우려면 어떻게 해야 할까요?

저자들은 4가지 교육 전략을 제안합니다.

✅ Approach 1: 적응력 있는 사람을 뽑자!

입시 단계부터 지적 유연성, 도덕적 추론, 모호성에 대한 수용력 같은 특성을 보는 게 중요하다고 해요.

"이러한 개인은 상대적이고 비절대적인 지식의 성격을 이해하고, 모순을 받아들이며, 이를 더 큰 틀 안에 통합할 수 있다.

Such an individual understands the relativistic, non-absolute nature of knowledge, accepts contradiction and is capable of integrating contradiction into an overriding whole."

👉 미국의 WICS 모델(지혜, 지능, 창의성 기반 평가)은 기존 시험보다 더 높은 성과 예측력을 보였다고 해요!

✅ Approach 2: 인식론적 겸손(epistemic humility)을 가르치자

지식의 한계를 인정하는 태도, 즉 *"내가 모를 수도 있다"*는 겸손이 중요합니다.

"인식론적 겸손은 지식의 가치를 존중하지만 그 적용에는 비판적이다. 이는 제한적이면서도 해방적인 태도다.

Epistemic humility respects the value of knowledge but does not hesitate to be critical in its application. In this sense it is both limiting and liberating."

📉 너무 ‘근거 중심’만 외치다 보면 오히려 환자의 복잡성을 놓칠 수 있어요.

✅ Approach 3: 과도한 체계화는 피하자

표준화된 평가도구, 일률적인 행동기준… 이런 게 오히려 진짜 문제 해결 능력을 평가하기 어렵게 만들어요.

"완전히 체계화된 평가방식은 복잡한 문제 해결 능력을 평가하는 데 타당성이 떨어질 수 있다.

If standardisation of behavioural anchors and the use of surrogate outcomes lack validity in the assessment of complex problem-solving skills…"

👀 평가의 틀도 유연해야, 학생이 유연하게 자라날 수 있겠죠?

✅ Approach 4: 적응적 행동을 교육의 중심에 두자

이제는 '정답'을 가르치기보다는, 현장에서 스스로 판단하고 반응하는 습관을 기르는 게 핵심이에요.

"적응적 행동의 우선성을 가르치고 강화하는 교육이야말로 고품질 임상 실무의 본질을 담고 있다.

This approach would teach and reinforce the primacy of adaptive behaviour in high-quality clinical practice."

👩⚕️ 이걸 위해선 기초과학과 임상경험을 분리된 이원 구조가 아니라, 통합적으로 병행하는 교육과정이 필요하다는 제안도 함께 나옵니다.

📌 결론: 의학교육에도 ‘적응적 리더십’이 필요하다

이제 우리는 Flexner 모델을 넘어, ‘복잡성’을 인정하고, ‘적응’을 키워주는 교육을 준비해야 합니다.

"이제는 의학교육에 적응적 리더십(adaptive leadership)이 필요한 때다.

The time has arrived for adaptive leadership in medical education."

✨ 마무리하며

이 논문은 단순한 이론이 아니라, 의학교육의 패러다임 전환을 촉구하는 선언에 가깝습니다.

의학교육자이든, 학생이든, 정책입안자든—이제는 다음의 질문을 던져야 할 때예요.

“우리는 지식을 가르치고 있는가,

아니면 적응할 수 있는 전문가를 키우고 있는가?”

서론 (INTRODUCTION)

**시스템 사고(Systems thinking)**는 생의학적 시스템에 대한 환원주의적 지식과 환자의 진료라는 복잡한 현실 사이에 존재하는 간극을 메우는 것을 목표로 한다.

1990년대 이후, **복잡성 과학(complexity science)**은 다양한 산업과 학문 분야에서 조직이 자신들의 작업 방식을 바라보는 관점을 변화시켰다.¹⁻⁵ 이러한 연관된 개념들은 **보건의료 산업(health care industry)**에도 도입되어, 보건의료 조직과 임상 운영의 방식에 영향을 미치고 있다.⁶ 그러나 *의학교육(medical education)*은 이러한 근본적인 아이디어에 대해 상대적으로 천천히 반응해왔다.⁷ 더욱이, 실제로 시스템 사고가 도입된 사례들에서도 **그 구현은 대체로 시스템 사고 도구(systems-thinking tools)**에 국한되었으며, 이 도구들의 기원, 근거, 전반적인 전략에 대한 인식이 부족한 상태에서 활용된 경우가 많았다.

이러한 상황은 결국, **수련의나 실무자들이 ‘지속적 질 향상(continuous quality improvement)’, ‘환자 안전 문화(culture of patient safety)’, ‘현장 기반 학습(practice-based learning)’, ‘팀워크(teamwork)’**와 같은 중요한 시스템 개념들에 대해 잘못된 이해를 가지게 되는 결과를 초래하였다.

이 논문의 목적은 다음의 세 가지로 요약된다.

- **수련의, 임상의, 의학교육자들에게 시스템 사고에 대한 명확한 근거(rationale)**를 제공하는 것

- 전문직 실무에 시스템 사고를 적용하기 위한 단순한 적응적 행동(adaptive behaviour) 프레임워크를 개발하는 것

- 이 프레임워크가 채용(recruitment), 전문성(professionalism), 평가와 피드백(assessment and evaluation) 등 의료 실무와 의학교육의 여러 영역에 미치는 시사점을 상상해보는 것

앞으로의 세기에 직면하게 될 복잡한 보건의료 과제들에 효과적으로 대응하기 위해서는, **시스템 개념에 대한 더 깊은 이해(deeper understanding of systems concepts)**가 본질적으로 필수적이다.

PART I: 복잡한 문제와 의료 실무

복잡한 문제 해결 (Complex problem solving)

일상생활과 임상의학(clinical medicine)에서 우리는 **복잡한 문제(complex problems)**에 매일 직면한다. 복잡한 문제는 ‘완고(stubborn)’하다. 이들은 몇 가지 고전적인 특징들 때문에 쉽게 해결되지 않는다(그림 S1 참고).

복잡한 문제는 **많은 요소들이 작동하는 시스템(system)**에서 발생한다. 이 요소들은 서로 연결되어(interconnected) 있으며 **상호 의존성(mutual dependencies)**을 가진다. 요소들 사이의 상호작용은 **역동적(dynamic)**이며, 따라서 시스템의 행동도 역동적이다. 또한 이 시스템의 요소들과 그 상호작용은 명확하게 드러나지 않으며(intransparent), 문제 해결의 목표 설정(goal setting) 또한 단순하지 않다. 문제 해결의 목표는 자명하지 않을 수도 있으며, 때로는 여러 개일 수도 있고, 상충하는 경우도 있다(antagonistic goals).

따라서 요소의 수가 많고, 이 요소들이 불투명하고 서로 얽혀 있을수록 문제는 더욱 복잡해진다.⁸

복잡한 시스템은 **예측 불가능한 행동(unpredictable behaviour)**을 보인다. 서로 강하게 연결된 시스템의 일부만이 드러나 있는 상태에서는, *잘 정의된 변수들을 입력하더라도 전체 시스템 수준에서 예상치 못한 행동(emergent phenomena)*이 나타날 수 있다.

게다가 부정 및 긍정적 피드백 메커니즘, 자극 임계치, 보조인자(cofactor) 관계, 동적 상호작용 등 다양한 관계들로 인해, 입력을 신중하게 조절(titration)했음에도 **예상치 못한 결과(non-linear behaviour)**가 나타난다.⁵⁻⁹

이러한 복잡계의 특성은 시스템의 한 부분에서 일어난 아주 미세한 교란이, 시스템의 전혀 다른 먼 부분에 극적인 결과를 초래하는 **‘나비효과(butterfly effect)’**의 존재를 설명해준다.¹⁰ 또한, 이는 초고속 슈퍼컴퓨터조차 주식 시장이나 날씨의 움직임을 정확히 예측하기 어려운 이유를 설명해준다.¹¹ 복잡한 문제 해결은 지식만으로는 충분하지 않다. 이에는 인지적, 정서적, 사회적 자원이 필요하다.

예를 들면:

- 인지적 유연성(cognitive flexibility)

- 반복적 사고 처리(iterative processing)

- 동기(motivation)

- 자기 신뢰(self-confidence)

- 인내(perseverance) 등이 요구된다.¹²⁻¹³

이러한 기술과 태도는 문제 해결자가 변화에 적응하고, 새로운 지식을 생성하며, 성과를 지속적으로 향상시킬 수 있도록 해준다.

이러한 특성들은 모여서 **적응적 행동(adaptive behaviour)**의 핵심 요소를 구성한다.

→ 적응적 행동은

“새롭거나 변화하는 환경 또는 상황적 요구에 대응하여 나타나는 인지적, 정서적, 동기적, 행동적 조정”

으로 정의된다.¹⁴

복잡한 문제 해결 능력은 학습될 수 있다. 경험을 모의(simulate)하거나, 학생들을 실제의 복잡한 문제 해결 상황에 직접 노출시키는 방식이 가장 효과적이다.¹⁵⁻¹⁸ 한편, 별도로 진행된 연구들도 **적응 기술(adaptive skills)**이 학습 가능하며, 경직된 사고방식을 가진 사람들보다 학업적·비학업적 성과가 더 높다는 증거를 보여준다. 이러한 적응력 향상은 정서적 웰빙(emotional well-being), 자기 효능감(self-efficacy), **회복탄력성(resilience)**의 향상과도 관련이 있다.¹⁹⁻²¹

의사들은 복잡한 시스템 속에서 실천하며, 복잡한 문제를 다룬다

의사들은 다양한 복잡한 시스템(complex systems) 안에서 진료 활동을 수행한다. 정보 플랫폼, 질병 유행(epidemics), 보건의료 체계 자체와 같은 **생물학적 및 조직적 시스템(biologic and organisational systems)**은 무수히 많은 상호연결된(interconnected)·역동적인(dynamic) 요소들로 구성되어 있으며, 이들은 **집합적으로 복잡계의 행동(complex system behaviours)**을 만들어낸다.²²⁻²⁷

개별 환자 진료(patient care) 또한 본질적으로 **복잡성(complexity)**을 지닌다. 환자들은 **생물학적·심리사회적 시스템(biologic and psychosocial systems)**에 내재된 다양한 문제를 호소하며 병원을 찾는다. 이 시스템들 역시 *역동적이며 불투명(intransparent)*하다.²⁸ 게다가, 환자 및 그 가족들과 함께 진료 목표(goal)를 설정해야 하는 책임까지 더해지면, 복잡성은 더욱 심화된다.

의학교육은 여전히 문제 해결에 있어 주로 환원주의적 접근을 장려한다

20세기 초, **환원주의적 실증과학(reductionist empirical science)**은 현대 의학의 과학, 교육, 실천의 근간이 되었다. Flexner 보고서(Flexner Report)의 지원 아래, **미국의학협회(American Medical Association)**와 **의학교육위원회(Council on Medical Education)**는 **미국 의과대학에 대한 엄격한 기준(strict expectations)**을 도입하였다. 당시 이들의 명시적 목표는, _“질병의 과학적 기초에만 집중하는 ‘이상적인’ 커리큘럼”_을 구현하는 것이었다.²⁹ 이후, 보험 수가 체계(reimbursement practices), 병원 간 경쟁, **국립보건원(National Institutes of Health)**의 우선순위에 의해 **환원주의적 과학은 의학의 본질에 깊이 스며들게 되었다.**³⁰⁻³³ 그 결과, 좁은 전문성(narrow expertise), 임상적 세분화(clinical specialisation), 목표 지향적 약물 개발(targeted drug development), 기술 의존적 진료가 오늘날 **학문적 의료기관(academic medical centres)**을 지배하게 되었다.³⁴

오늘날의 의과대학생들은 기초과학 전문가들에 의해 구성된 엄격한 기초과학 교육 커리큘럼을 통해 의학을 처음 접하게 된다.

기초 교육과 임상 교육 모두에서, 학생들은 **“건강의 상위 개념도 결국 더 기본적인 구성 요소로 환원할 수 있으며, 생물학적 시스템은 가장 기초적인 수준에서 연구해야 가장 잘 이해할 수 있다”**는 관점을 학습하게 된다. 이러한 관점은 학생들이 배우는 근거의 생성(generation of evidence), 실천에의 적용(application to practice), 병상에서의 실무(bedside work) 전반을 조직하는 **기본 원리(organising principles)**로 작동한다.³⁵⁻³⁶ 이처럼 **기계론적 문제와 해법(mechanistic problems and solutions)**에 집중하는 교육은 너무나 철저하게 이루어졌기 때문에, 일부 학자들은 의학교육을 본질적으로 환원주의적 노력이라 묘사하기도 한다.³⁷

실천의 간극: 순수한 환원주의적 접근은 과제 해결에 불충분하다

환원주의 과학에 대한 전문성과 복잡한 문제를 성공적으로 해결할 수 있는 역량 사이에는 *커다란 간극(practice gap)*이 존재한다.³⁸ 비록 생의학 과학(biomedical sciences)에 대한 우리의 이해가 눈에 띄게 진보했음에도 불구하고, 인간 질병의 방대한 영역을 뒷받침하는 메커니즘에 대해서는 여전히 무지한 상태이다. 게다가 우리가 알고 있는 기존 지식조차도 **불확실성(uncertainty)**을 내포하고 있으며, 이는 복잡하고 역동적인 시스템의 행동을 설명하기에는 단편적이고 정적인(piecemeal and static) 모형일 뿐이다.³⁹⁻⁴⁰

이러한 **‘복잡성의 간극(complexity gap)’**은 보건의료 시스템의 모든 수준에서 그 영향을 드러낸다. 예를 들어:

- 의사, 병원, 보건의료 시스템은 시간, 자원, 규정 준수 압력에 의해 움직이며, 이로 인해 복잡한 진료 차원을 고려하지 않고 단순히 *근거(evidence)*를 적용하는 경우가 많다.⁴¹⁻⁴²

- 예컨대, 복합적인 질환을 가진 환자에게 의사는 **단일 질환 중심의 진료지침(disease-specific guidelines)**을 적용할 수 있는데, 이는 대개 지침을 뒷받침한 연구에서 제외된 환자군이다.⁴³⁻⁴⁴

- 병원 차원에서 보면, **울혈성 심부전(congestive heart failure)**은 Medicare 환자 입원 사유 중 가장 흔한 원인 중 하나임에도, 재입원을 줄이기 위한 외래 치료 프로토콜은 자주 무시된다.⁴⁵⁻⁴⁶

- **보건의료 정책 전반(system wide)**에서는, 정책 입안자들이 환자의 경험, 인구 집단의 건강, 진료 비용을 동시에 개선하려 애쓰지만, 이 세 목표는 상호 독립적이지 않고 때로는 상충하기까지 하기에 어려움을 겪는다.⁴⁷

전체적으로 볼 때, 현재의 고도로 전문화(specialised)되고 분절화(compartmentalised)된 보건의료 시스템은 **서비스의 질, 비용, 이용 측면에 부정적인 영향을 미치는 단절된 진료(fragmented care)**에 시달리고 있다는 강력한 증거가 있다.⁶,⁴⁸⁻⁵⁰

환원주의적 의학교육 커리큘럼은 예상치 못한 방식으로 임상 실무에 부정적 영향을 미친다

복잡한 문제 해결에 필요한 많은 자질들은 대학 시절에 잘 발달되지만, 기초의학 교육과정 동안에는 그 발달이 정체되거나 퇴보하는 경향을 보인다. 의과대학생들은 다음과 같은 영역에서 발달이 정지되거나 지체된다:

- 도덕적 추론 능력(moral reasoning)

- 지식에 대한 신념(epistemologic development)

- **모호성과 불확실성에 대한 수용력(tolerance of ambiguity and uncertainty)**⁵¹⁻⁵⁵

이러한 현상은 매우 중요한 의미를 가진다. 이 영역들에서의 **발달 지체(disturbed development)**는 다음과 같은 결과를 초래하는 것으로 나타났다:

- 임상 성과 저하

- 보건의료 비용 증가

- 의료 과오(medical error)에 대한 수용의 장벽 형성⁵³,⁵⁵⁻⁶³

또한 일부 연구는 **적응적 특성(adaptive traits)**의 발달 저하와 **우울 및 불안(depression and anxiety)**의 발병 사이에 *허용적 관계(permissive relationship)*가 있을 수 있음을 시사한다.⁶⁴⁻⁶⁶

간극을 메우기 (Bridging the gap)

**시스템 사고(Systems thinking)**는 생의학 시스템에 대한 환원주의적 지식과 환자 진료의 복잡한 현실 사이의 간극을 메우는 것을 목표로 한다. 이 개념은 70여 년 전, 생물 전체의 생물학을 환원주의 과학만으로는 설명할 수 없다고 회의했던 생물학자들에 의해 처음 개발되었다. 이후 약 50년 전, 이 개념은 생태학(ecology), 공학(engineering), 경제학(economics), 사회학(sociology) 등의 다양한 학문 분야로 확산되었다.

초기의 시스템 사고는 **‘적응하는 전체(adaptive whole)’**라는 개념에 초점을 맞추었다. 이 개념은 어떤 존재(생물학적이든 아니든)의 행동을 그 **구성 과정들이 상호작용하면서 나타나는 *창발적 속성(emergent property)***으로 간주하였다.

이러한 존재들은 변화하는 환경과 상호작용하는 가운데, **회복탄력성(resilience)**을 보여주며, 적응하고 생존할 수 있는 능력을 지닌다.⁶⁷

시스템 과학은 이러한 시스템의 행동을 지배하는 근본 원리를 밝혀내려는 시도라고 할 수 있다. 중요하게도, 시스템 사고는 환원주의적 과학에 기반한 합리적 사전 계획(rational pre-planning)이나 조직적 사고(systematic ideas)—즉, _엄격한 역할, 규칙, 책임_에 의존하는 접근—의 연장선이 아니다. 이러한 접근은 다음과 같은 복잡한 문제의 고전적 특성들을 설명하는 데 실패한다:

- 모호한 목표(ambiguous goals)

- 상호 연결성(interconnectedness)

- 불투명성(lack of transparency)

- 역동적 행동(dynamic behaviour)

이에 반해, 시스템 사고는 팀워크(teamwork), 지속적 질 향상(continuous quality improvement), **시스템 기반 실무(system-based practice)**와 같은 개념들의 **근거(rationale)**를 제시하는데, 이는 복잡성의 간극(complexity gap)을 넘는 적응적 다리(adaptive bridges)—즉, 반응성과 역동성을 갖춘 ‘학습(learning)’의 과정—로 작용한다.⁶⁸

여기서 ‘체계적(systematic)’ 개념과 ‘적응적(adaptive)’ 개념 사이의 구분은 매우 중요하며, 이것이 바로 현대 의학교육 및 실무에서 시스템 개념이 오용(misapplication)되는 이유를 설명해준다. 예를 들어, **팀워크에 ‘엄격한 역할과 책임’(systematic approach)**만을 적용할 경우, **복잡한 문제 해결에 필수적인 다양한 관점의 유연성과 조율력(flexibility and leverage of diverse perspectives)을 제공하지 못한다. 이는 **적응적 접근(adaptive approach)**의 핵심적 특징이다.

이 논문의 다음 부분에서는,

- **적응적 행동(adaptive behaviour)**을 통합한 **전문직 실무 모델(model of professional practice)**을 설명하고,

- 이러한 개념적 구분을 명확히 하며,

- 널리 사용되는 시스템 개념들의 근거를 구체적으로 밝힐 것이다.

PART II: 복잡 적응 시스템(Complex Adaptive Systems, CAS)과 의료 실무

복잡 적응 시스템: 구성 요소 (Complex adaptive systems: components)

많은 **복잡한 시스템(complex systems)**은 **자발적으로 조직화된 행동(spontaneous organised behaviour)**을 나타낸다. 이러한 시스템의 예로는 자기조직화 분자(self-organising molecules), 신체의 면역계(immune system), 주식 시장(stock market), 인간 조직(human organisations) 등이 있다.

이들은 수많은 요소들, 역동적 상호작용, **불투명성(lack of transparency)**에도 불구하고, **질서(order)**를 만들어낸다.

더 나아가, 이 시스템들은 **회복탄력성(resilience)**을 지니며, 교란(perturbation) 이후 **재조직(reorganise)**된다.²¹⁻²³,⁶⁹

이러한 행동 양상 덕분에, **복잡 적응 시스템(complex adaptive systems, CASs)**은 미국 의료 시스템(American health care system), 학술 의학 센터(academic medical centre), 또는 만성 질환 환자의 치료와 같은 복잡한 시스템을 최적화하는 데 유용한 개념들을 보여준다.

중요하게도, CAS는 **복잡한 문제 해결(complex problem solving)**과 **적응적 행동(adaptive behaviour)**의 핵심 구성 요소와 역동성도 함께 보여준다.

CAS는 복잡성의 간극을 분산 통제를 통해 극복한다

복잡 적응 시스템은 **사전에 계획된 합리적 전략(rational advance planning)**이나 **전지적 중앙 조작자(omnipotent central operator)**의 통제에 의해 ‘성공’하는 것이 아니라, **각 구성 요소가 주변 시스템과의 지역적 상호작용(local system interactions)**에 민감하게 반응하는 능력을 통해 시스템 전반의 *질서 있고 회복력 있는 행동(emergent system behaviour)*을 만들어낸다.

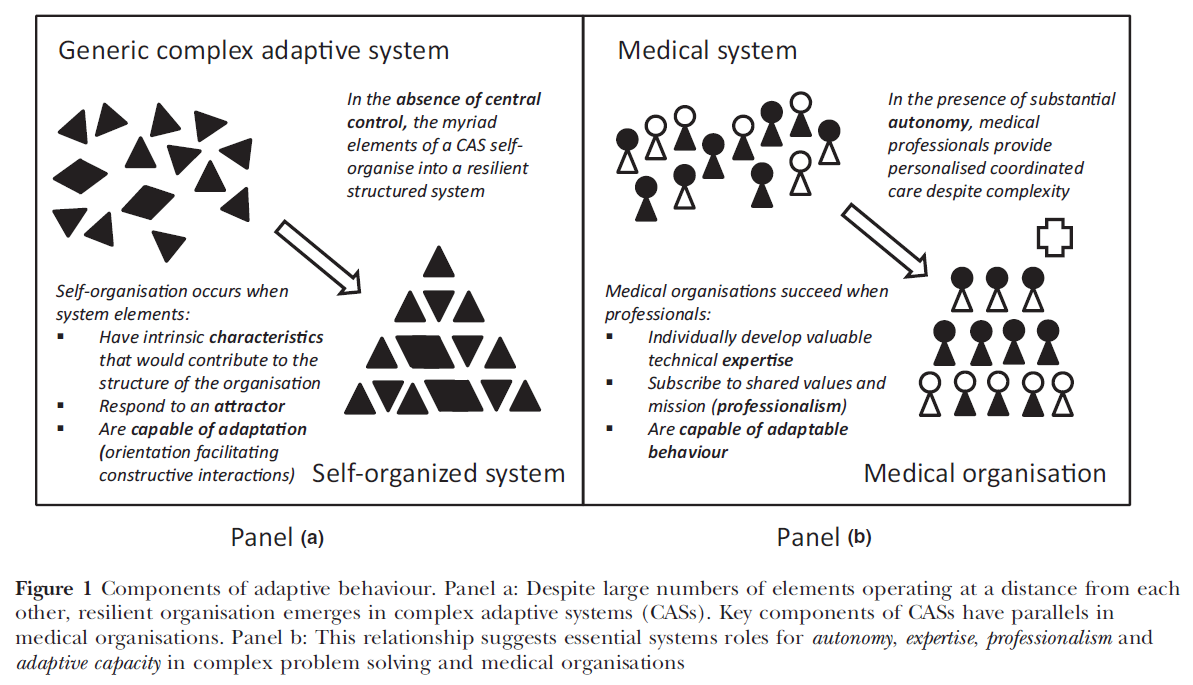

이러한 **자기 조직화(self-organisation)**를 가능하게 하는 몇 가지 핵심 요소들이 있다(<Figure 1>, panel a):

- **각 요소는 고유한 특성(characteristics)**을 지니며, 전체 시스템 조직에 의미 있는 기여를 한다.

- 이 요소들은 특정한 ‘매력적 힘(attractor)’—즉 그들을 조직화로 유도하는 중심 가치나 목표—에 의해 자극받는다.

- 각 요소는 **적응 능력(adaptive capacity)**을 가지고 있어, 주변 요소들과 건설적인 상호작용을 통해 ‘전체(whole)’로 조직화될 수 있다.

- 이 전체 시스템의 **회복탄력성 있는 행동(resilient behaviour)**은 **과도한 외부 혹은 중앙 통제의 부재(absence of excessive external or centralised control)**에 의존한다.

→ 즉, 복잡 적응 시스템에 대한 과도한 통제는 시스템이 지역적 교란에 대해 시의적절하고 건설적으로 대응할 수 있는 능력을 약화시킨다.

이 네 가지 CAS 구성 요소는 엄격하고 외부에서 적용된 규칙들이 다루지 못하는 복잡한 시스템의 고유한 도전 과제들을 극복할 수 있도록 한다.

CAS 구성 요소는 의료 실무의 복잡한 문제 해결에도 유사하게 적용된다

- **의학 지식과 기술적 전문성(medical knowledge and technical expertise)**은 *의사가 의료 시스템(전문직, 병원, 외래 진료 등)*에 기여할 수 있도록 해주는 **핵심 특성(characteristics)**이다.

- 복잡한 문제 해결 상황에서, 의사는 병상에서 **적응적 행동(adaptive behaviour)**을 발휘할 수 있도록 자율성(autonomy)—즉 과도한 외부나 중앙 통제의 부재—을 부여받는다.

- 이러한 행동은 **의료 전문성의 핵심 가치를 형성하는 신념들(values)**에 의해 **유도(attracted)**된다.

만약 이 네 가지 CAS 구성 요소 중 어느 하나라도 부재하게 되면, 의사의 복잡한 문제 해결 능력은 저해된다.

복잡 적응 시스템: 역동성 (Complex adaptive systems: dynamics)

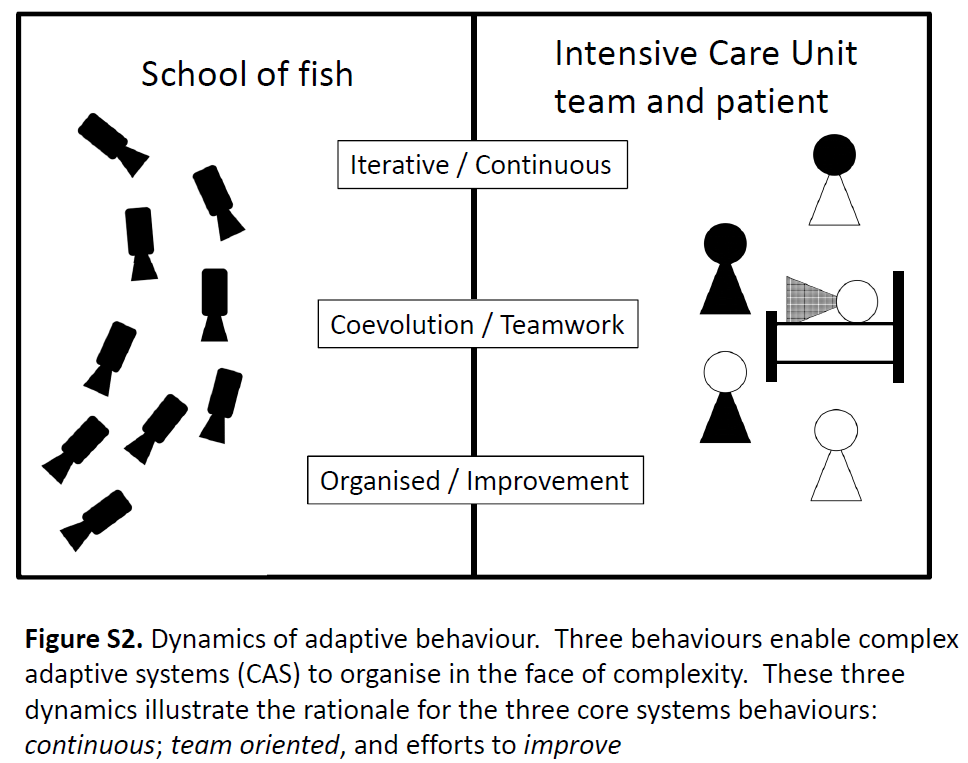

**복잡 적응 시스템(CASs)의 적응적 행동(adaptive behaviour)**은 **매우 특징적인 역동성(characteristic dynamics)**으로 나타난다. 이 세 가지 역동성은 단지 ‘편리하거나 바람직한 행동’이 아니다. 이들은 자기 조직화 시스템(self-organising systems)의 내재적이고 불가피한(inherent and unavoidable) 속성들이다.

인접한 요소들의 변화하고 예측 불가능한 행동에 지속적으로 노출되는 CAS의 각 요소는, 전체 시스템에 대해 반복적(iterative) 또는 지속적인(continuous) 방식으로 민감하게 반응해야 한다.

예를 들어,

- **개별 물고기(fish)**는 **주변 물고기들과 지속적으로 상호작용하지 않으면 무리(school)**에 융합될 수 없다.

- 이러한 인접 요소들의 행동에 적응하는 과정에서, 물고기들은 **공진화 행동(co-evolutionary behaviour)**을 나타낸다.

- 이들은 ‘어트랙터(attractor)’—즉 생존과 같은 중심 목표—에 의해 움직이며, 서로 상호작용하면서 **조직 최적화(optimise organisation)**를 이루어낸다.

- 물고기의 경우, **유전자 풀의 생존(survival of the gene pool)**은 **본능적인 무리 행동(schooling behaviour)**에 의해 향상된다.

이러한 개념들은 **최적의 의료 서비스(optimal medical care)**에서도 반드시 작동하고 있다.

- 환자는 **다학제 팀(multidisciplinary team)**의 구성원들과 본인 간의 **조정된 상호작용(coordinated interactions)**에 의존한다.

- 이처럼 함께 적응해가는 과정은 곧 **팀워크(teamwork)**의 본질이다.

- 예측할 수 없는 생리적 반응(unpredictable physiology)에 적절히 대응하기 위해, 각 팀원은 환자의 **생체징후(vital signs)**와 다른 팀원들의 행동을 지속적으로 모니터링해야 한다.

- **전문직업성(professionalism)**이라는 **어트랙터(attractor)**에 의해 각 팀원은 *환자의 상태를 개선하기 위한 공동의 목표(goal)*에 맞춰 자신의 행동을 조직화한다.

이 두 사례(물고기의 무리 행동과 다학제 팀의 임상 실천)에 나타난 **CAS의 역동성(dynamics)**은, 핵심 시스템 개념들(core systems concepts)— 즉,

- 팀워크(teamwork)

- 지속적 질 향상(continuous quality improvement)—

의 **이론적 근거(rationale)**를 잘 보여준다.

( 참고)

복잡 적응 시스템: 실천에 대한 시사점

(Complex adaptive systems: implications for practice)

복잡 적응 시스템(CAS) 모델은 실천에 있어 여러 측면에서 강력한 영향력을 지닌다. 전체적으로 볼 때, **CAS에서 얻는 통찰(insights)**은 다음과 같은 중요한 사실을 강하게 시사한다: → **시스템 사고(systems thinking)**란 본질적으로 ‘체계적 조직(systematic organisation)’이 아니라 ‘적응(adaptation)’에 관한 것이다.

즉, **체계화를 독립적 개입(systematisation as a stand-alone intervention)**으로 도입할 경우,

그 **경직되고 사전 결정된 사고방식(rigid, predetermined thinking)**은

- **복잡한 문제 해결(complex problem solving)**을 방해하고,

- **회복탄력성(resilience)**을 약화시킨다.

이러한 CAS 관점은 환자 진료의 최전선에서 수집된 경험적 근거에 의해 뒷받침되며,⁷⁰⁻⁷²

이미 여러 보건의료 기관들이 이 개념을 채택하여 진료의 질을 향상시키는 데 활용하고 있다.⁷³⁻⁷⁶

CAS 프레임워크는 또한 전문직 실천의 두 가지 핵심 요소에 대한 이해를 확장시킨다:

- 의료 전문직업성(medical professionalism)

- 의사의 자율성(physician autonomy)

① 전문직업성 (Professionalism)

- 여기서 전문직업성은 단순히 **사회와의 계약적 의무를 충족시키는 일련의 명확한 행동들(well-circumscribed behaviours)**이 아니다.⁷⁷⁻⁷⁸

- 그것은 복잡한 문제의 모호성(ambiguity) 속에서 방향을 잃지 않도록 도와주는 **‘나침반(compass)’**과 같다.

→ 반면, **알고리즘(algorithms)**이나 규칙(rules) 같은 ‘지도(roadmaps)’는 너무 경직되어 복잡한 문제에 효과적으로 대응하지 못한다.

(<Figure 2>, panel b 참고)

② 자율성 (Autonomy)

- 자율성은 단지 **전문직의 이타적 서비스에 대한 사회의 보상(quid pro quo)**이나, 전문성에 대한 존중의 표현을 의미하는 것이 아니다.

- 자율성은 전문가가 적응적 행동(adaptive behaviour)—즉 복잡한 문제 해결 및 혁신(innovation)—을 발휘할 수 있도록 해주는 **본질적 실천 조건(essential practice condition)**이다.

마지막으로, CAS 프레임워크는 실천에서 지식과 기술(knowledge and technology)의 역할 자체를 재정의한다.

- **환원주의적 지식(reductionist knowledge)**과 **전문성(expertise)**은 전문가를 정의하지 않는다.

- 이러한 특성들만으로는 **전문가(professional)**와 **기술자(technician)**를 구분할 수 없다.

전문가를 기술자와 구분 짓는 핵심은 다음 두 가지이다:

- 적응 능력(adaptive capacity)

- 공유된 가치 체계(shared value system)

→ 이것이 바로 **‘시스템 행동(systems behaviour)’**이며, (<Figure 2>, panel a 참고)

이러한 행동 특성이 전문가를 진정한 전문가로 만들어주는 요소이다.

PART III: 의학교육에서 복잡성을 고려하기

(Accounting for Complexity in Medical Education)

**의료 전문가를 적응적 존재(adaptive professional)**로 바라보는 관점은 의학교육과 실천 모두에 중대한 시사점을 가진다.

만약 *지식이 도구적(instrumental)*이며, 적응적 전문가가 복잡한 문제를 해결하기 위해 실용적으로(pragmatically) 활용하는 수단이라면, 순수한 환원주의적 교육과 실천의 한계는 자명해진다. → 이러한 접근은 ‘전략(strategy)’과 ‘도구(tool)’를 혼동하는 셈이다.

논문의 마지막 섹션에서는 이러한 발달을 **지원(support)**하기 위한 일반적인 접근 방식(general approaches) 몇 가지를 살펴본다. 각 접근법은 구체적인 개입(intervention) 사례로 설명되며, 추가적인 개입 예시는 에 정리되어 있다.²,⁷⁹⁻⁸⁷

접근법 1: 적응적 수련의와 의사 선발하기

(Approach 1: Recruit adaptive trainees and physicians)

지난 수십 년간, 심리학자들은 ‘현실 세계(real-world)’ 지능에 대한 정의를 회복하려는 관심을 지속적으로 보여왔다. 이러한 연구들을 하나의 흐름으로 본다면, 이는 **피아제(Piaget)**의 인지 발달 이론을 더 넓고 깊게 확장한 것이라 볼 수 있다.

단순한 인지 기능을 넘어,

- 인식론적 겸손(epistemic humility),

- 모호성 수용(tolerance of ambiguity),

- **도덕적 추론(moral reasoning)**과 같은 영역까지 포괄하고,

- 고도로 기능하는 성인의 특징으로서 통합된 ‘탈형식(post-formal)’ 단계를 추가하는 방식이다.⁸⁸

이러한 개인은 다음과 같은 특성을 보인다:

- 지식은 상대적이며 절대적이지 않다는 점을 이해하고,

- 모순을 수용하며,

- 모순을 더 큰 통합 구조 속에 포함시킬 수 있다.

결과적으로, 이들은 좋은 판단력(good judgement), 실용적 의사결정(practical decision making),

그리고 현실 세계의 복잡성 속에서 적응할 수 있는 능력을 발휘한다.⁸⁹⁻⁹⁰

의료 실천의 본질적 복잡성은 다음을 시사한다: **적응성(adaptability)**은 선발(admissions) 및 채용(recruitment) 전반에서 특별히 주목해야 할 속성이라는 것. 현대 직장에서의 성공에 있어 적응 능력은 핵심 요소이며,⁹¹ 이는 학업 및 비학업 성과 모두에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.⁹² 지난 20년간 **로버트 스턴버그(Robert Sternberg)**는 이러한 통합적 지능(intelligence) 개념이 **학생 선발(student admissions)**에 실제 적용 가능함을 입증해 왔다. 그는 **‘성공 지능(successful intelligence)’**을 확장한 WICS 모델— 즉,

- 지혜(wisdom),

- 지능(intelligence),

- 창의성(creativity)

—을 바탕으로,

**SAT와 ACT 같은 기존 학업능력 시험을 보완할 수 있는 평가 도구(assessment tools)**를 개발하였다.⁹³

하나의 다기관 연구에서는, 1,000명이 넘는 학생들을 대상으로 WICS 기반 평가가 SAT 단독 사용 대비, 대학 GPA 예측력을 두 배 향상시키는 것으로 나타났다. 또한, 이 평가 모델은 기존 대학 입시 평가에서 흔히 나타나는 인종 및 민족 간 격차를 완화시키는 효과도 있었다.⁹⁴

이러한 노력들은 다음을 강조한다. → **의학교육 및 실천의 전 교육 과정(training and practice continuum)**에 걸쳐, ‘적응 행동(adaptive behaviour)’을 선발 기준(selection criteria)에 통합하는 것이 잠재적 이점과 실효성을 갖고 있음을 보여준다.

접근법 2: *인식론적 겸손(epistemic humility)*을 가르치고 실천으로 보여주기

수천 년 전부터, ‘지혜로운 사람(wise man)’이란 자신이 모르는 것을 자각하는 사람이라고 여겨져 왔다.⁹⁵ 현대에 와서는 이러한 **지적 통찰력(intellectual lucidity)**을 **인식론적 겸손(epistemic humility)**이라는 용어로 설명한다. 여기서 epistemic은 **지식의 본질(nature of knowledge)**을, humility는 불확실성(uncertainty)에 대한 인정을 의미한다. 최근 수십 년 동안, 이 개념은 임상적 의사결정(clinical decision making)에서 과학을 활용하는 방식과 관련하여 점차 적용되어 왔다.⁹⁶⁻⁹⁷

이 분야의 주요 논의는 다음과 같은 점에 주목한다:

→ 복잡한 환자 진료(complex patient care)에 과학 지식을 적용하는 데는 본질적인 불확실성이 존재하며,

→ 윤리적이고 지적으로 엄격한 진료를 위해 의사는 이 불확실성을 인정해야 할 의무가 있다는 것이다.⁹⁸

이러한 시각은 다음과 같은 인식에 기반하고 있다:

- **확률 기반 과학(probabilistic science)**은 본질적으로 불확실한 도구이며,

- **통계적 평균(statistical averages)**은 결코 개별 환자의 진료를 완전히 설명할 수 없다.⁴²,⁹⁹

하지만 전통적인 의학교육은 이러한 불확실성을 충분히 고려하지 못하는 경우가 많다. 학생과 의사들은 실무에서 **근거(evidence)**와 **진료지침(guidelines)**을 활용하도록 교육받지만, 심지어 최고 수준의 근거조차 그 한계에 대해서는 충분히 조명되지 않는다.¹⁰⁰⁻¹⁰¹ 이러한 간과는 다음과 같은 방식으로 수련의의 과학 지식에 대한 이해와 활용 방식에 중대한 영향을 미친다:

- **p-value를 오해(misinterpretation)**하거나,

- **통계 기법의 정밀성(precision)**을 **결정의 확실성(certainty)**과 혼동하고,

- 각 사례의 고유한 맥락을 고려하지 않은 채 근거를 기계적으로 적용하는 일이 발생한다.¹⁰²⁻¹⁰³

그 결과, **과학의 무비판적 적용(undiscerning application)**은 **적응적 행동(adaptive behaviour)**을 **억제(stifle)**한다. **인식론적 겸손(epistemic humility)**은 지식의 가치를 존중하되, 그 적용에 있어 비판적 자세를 잃지 않는다. 이 점에서 그것은 제약적이면서도 해방적인(limiting and liberating) 태도이다. *불완전한 과학(imperfect science)*의 한계를 인정함으로써,

- → 의사와 과학자는 지식에 대한 무비판적 종속에서 벗어나,

→ 환자와 사회의 요구에 유연하게 대응하고, 탐색하며, 혁신할 수 있는 자유를 갖게 된다.

이를 위해서는,

- 통계학의 교과서적 전달을 넘어서,

- 과학적 추론에 깔린 환원주의적 전제를 비판적으로 분석할 수 있는 **교육과정(curriculum)**이 필요하다.¹⁰²,¹⁰⁴⁻¹⁰⁵

이러한 분석은 현대 의학 문헌(contemporary medical literature) 속 사례들을 활용하여 이루어지는 것이 이상적이다.¹⁰⁶

이러한 균형 잡힌 교육적 접근은 오늘날 많은 수련의와 실무자들이 보이는 **경직된 과학주의(scientism)**를 완화시킬 수 있을 것이다.

접근법 3: *과도한 체계화(excessive systematisation)*를 피하기

**체계화(systematisation)**는 흔히 **완고하고 해결하기 어려운 문제(stubborn problems)**에 대응하기 위해 택해지는 일반적인 반응이다. 사실상 문제의 난이도와 복잡성이 클수록, 우리는 더 **체계적(systematic)**이고 **환원주의적(reductionist)**인 접근에 끌리는 경향이 있다.² 의학교육자에게 이러한 성향은, **측정과 관찰의 엄격함을 중시하는 과학적 문화(culture of science)**에서 비롯된다.¹⁰⁷ 여기에 더해, **신뢰성과 공정성(trust and fairness)**이 높아질 것이라는 기대가 체계화의 가치를 더욱 강화시킨다.¹⁰⁸⁻¹⁰⁹

하지만 이러한 **복잡한 문제에 대한 경직된 반응(rigid responses)**은 **반드시 건설적인 것은 아니다.**²²,¹¹⁰⁻¹¹¹

의학교육에서 과도한 체계화의 대표적 사례는

→ **수련의 평가(evaluating trainees)**에 표준화된 방법들을 사용하는 것이다.

**전통적 역량 기반 의학교육(competency-based medical education, CBME)**에서 사용되는 평가 도구들은,

- **객관적이고 관찰 가능한 행동 기준(objective and observable behavioural standards)**에 근거하고 있으며,

- 이러한 행동들은 **안정된 방식으로 바람직한 결과(desired outcomes)**에 인과적으로 연결된 것으로 간주된다.

물론 CBME는 여러 영역에서 효과적이라는 점이 입증되었지만,¹¹²⁻¹¹⁴ 동시에 **보다 복잡한 역량(complex competencies)**을 제대로 평가할 수 있는지에 대한 우려도 제기되어 왔다.¹¹⁵⁻¹¹⁷ 이러한 **불일치(discrepancy)**는 자연스러운 것이다. 왜냐하면, 지속적으로 변화하고, 불투명하며, 상호 연결된 시스템에서의 문제에는 **‘정답’(one right answer)**이란 것이 존재하지 않기 때문이다. 특히 그 목표조차 명확하지 않을 때는 더욱 그렇다.⁸¹,¹¹⁸⁻¹¹⁹

궁극적으로 진정으로 유효(valid)한 성공 측정은, 각 사례마다 *합의된 목표에 부합하는 유리한 임상적 결과(clinical outcome)*를 도출했는가에 있다.¹²⁰⁻¹²² 이러한 맥락에서, **실시간(real-time)**이면서 미세한 수준(granular)의 임상 결과 데이터는 **의사 훈련에서 핵심적인 역할(pivotal role)**을 수행하게 된다.¹²³,¹²⁴

만약 우리가

- 행동 기준의 표준화,

- 대리 결과(surrogate outcomes) 사용(즉, 실제 임상 결과 대신 간접 지표 활용)

이 복잡한 문제 해결 능력 평가의 타당성을 저해한다고 판단한다면,

→ **기존 역량(competencies)에 대한 재구성(reframing)**이 도움이 될 수 있다.

즉,

- **기술적 역량(technical competencies)**과 **적응적 역량(adaptive competence)**을 별도로 평가함으로써,

- 각각의 행동 군집에 대해 더 유효한(valid) 평가를 수행할 수 있게 된다.

이러한 접근은 다음과 같은 유익을 제공한다:

- **의료 실천의 전략(strategy)**과 **도구(tool)**를 혼동하지 않게 해준다.

- 유연하고 반응적인 대응이 필요한 상황에서도, **경직되고 부적응적인 행동(rigid maladaptive behaviours)**에 보상을 제공하는 오류를 피할 수 있다.

- 또한,

→ **개별 역량(individual competencies)**에 대한 독립적 평가가 지닌 기술적 과제들을 다루며,¹²⁵

→ **개입(remediation)**의 목표와 방법에 대해 더 의미 있는 방향 제시를 제공할 수 있다.¹²⁶,¹²⁷

접근법 4: *적응적 행동(adaptive behaviour)*을 장려하기

전문직은 어떤 행동을 지향해야 하는가? 완벽하고 표준화된(perfect, standardised) 행동이라는 개념은 복잡한 시스템에서는 아무런 의미가 없다. 목표가 상충하기도 하고, 끊임없이 변화하며, 불투명하고 예측 불가능한 시스템 속에서는 **완벽성(perfection)**이 존재할 여지가 없다. 이러한 기준 대신, **탁월함(excellence)**은

→ **핵심 가치(core values)**에 의해 추진되고,

→ **현실 세계와의 상호작용(real-world interactions)**에 의해 안내되며,

→ **반응하고 개선하려는 지속적인 노력(continuous effort to respond and improve)**으로 정의된다.¹¹¹,¹²⁸

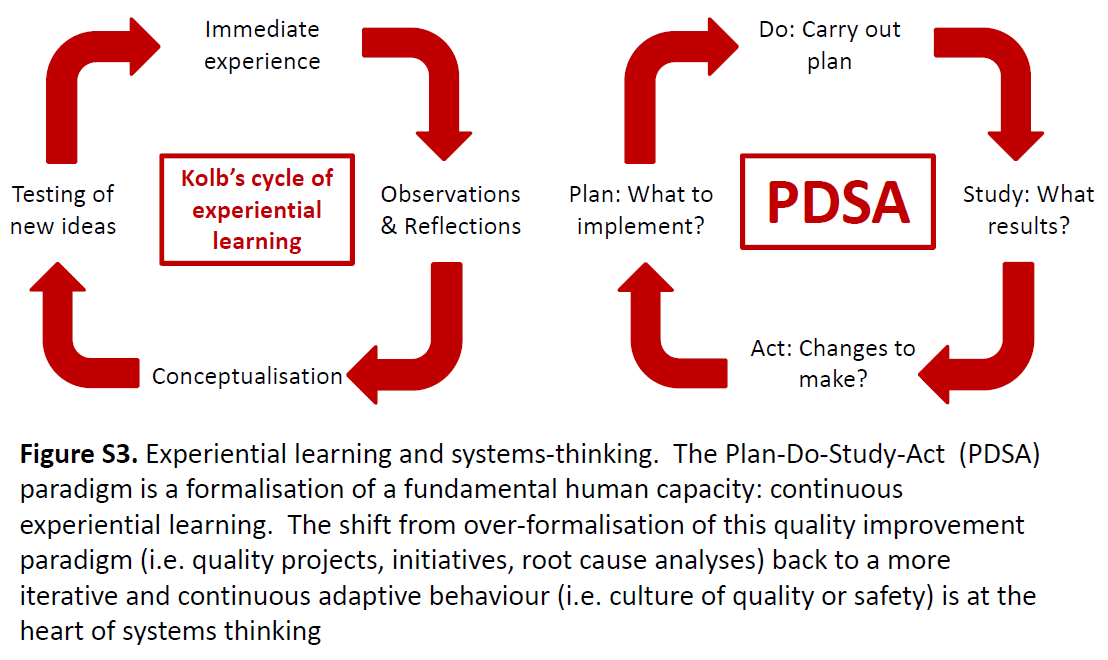

‘학습(learning)’이라는 개념은 시스템 사고의 핵심 개념들—

- 시스템 기반 실무(systems-based practice),

- 현장 기반 학습(practice-based learning),

- 학습 조직(learning institutions)—에서

정적이고 투명한 시스템을 전제로 하는 전통적 교수법과는 근본적으로 다르다.

→ **체계적 학습(systematic learning)**은 다음과 같은 방식으로 이뤄진다:

- 강의실 교육(classroom learning)

- 지침 기반 모듈(training modules)

- 연례 질 향상 프로젝트(annual quality improvement projects)

- 표준화 시뮬레이션(standardised simulation)

반면, **시스템 사고에 기반한 학습(systems-thinking learning)**은 → **지속적인 경험 기반 학습(continuous experiential learning)**을 통해 이루어진다. ( 참고)¹²⁹,¹³⁰

이러한 관점은 전통적인 의과 교육과정(medical curriculum)의 구조에 대해 중대한 질문을 던진다.

- Part 1에서 살펴보았듯이, 만약 환원주의적 의학교육이

→ 적응적 행동을 억제하고,

→ 그로 인해 환자 결과가 악화되고 의료비용이 증가한다면,¹³¹ - 그리고 만약 **임상 경험(clinical experience)**이

→ 회복력 있고, 자원이 풍부하며, 효과적인 전문가를 훈련하는 데 핵심 요소라면,

→ Flexner 모델은 최적의 방식이 아닐 수 있다.

기초과학 중심 교육 → 임상 중심 경험이라는 이원적(two-part) 교육구조 대신, 기초과학과 임상 실습을 의대 입학 초반부터 동시에 수행하는 방식이 타당하지 않겠는가? 이러한 병렬적 교육은 다음과 같은 이점을 가진다:

- 훈련 전이(training transfer) 강화

- 핵심 전문직 가치(core professional values) 발달 기회 증진

- 근거(evidence)에 대한 더 실용적 이해

- 복잡한 문제 해결 및 평생학습에 필요한 습관(habits) 형성¹³²⁻¹³⁶

무엇보다 중요한 점은, → 이러한 교육 접근은 **고품질 임상 실무에서 적응적 행동의 우선성(primacy of adaptive behaviour)**을 가르치고 강화하는 데 기여한다.

결론: 적응적 리더십(Adaptive Leadership)

우리는 지금, 의료 실천(medical practice)의 새로운 시대의 문턱에 서 있다. **Flexner 세기(Flexner century)**는 환원주의적 생의학(reductionist biomedicine)에 대한 **중대한 헌신(important commitment)**을 의료 실천의 핵심 원리로 제시하였다. 이러한 헌신은 의료 전문직의 도약을 이끈 본질적인 전진이었지만, **오늘날 의사들이 직면한 현실 세계의 문제들(real-world problems)**을 해결하기에는 불충분하다.

다가오는 세기에는, 우리는 **의료의 복잡성(complexity)을 고려(accounting for complexity)**함으로써 이 중요한 도구(tool)의 영향력을 더욱 확장해야 한다. 이러한 노력은 이미 시작되었다:

- **시스템 접근법(system approaches)**을 활용한 의학 연구

- 정보 기술의 진보(new information technologies)

- 실무에 시스템 개념을 도입하는 시도들

그러나 궁극적으로, **의학교육의 리더들(leaders in medical education)**이 이 개념들을 깊이 이해하고, 교육 실천에 통합하려는 노력을 기울여야 한다. **지금이 바로, 의학교육에서 *적응적 리더십(adaptive leadership)*이 요구되는 시점이다.**²,⁸⁶