주제 분석, 이렇게까지 정교할 수 있다고?

– Abductive Thematic Analysis의 8단계 가이드 정리 –

정성적 연구(qualitative research)를 하다 보면 흔히 접하는 방법 중 하나가 바로 주제 분석(thematic analysis)입니다. 그런데 요즘은 분석 방법으로서의 유연함은 좋지만, 지나치게 느슨하다, 일관성이 부족하다는 비판도 많이 들려오죠. 이 글에서는 그런 문제를 정면 돌파한 논문 하나를 소개할게요.

바로, ‘가설적 추론적 주제 분석(abductive thematic analysis)’을 위한 8단계 분석 가이드를 제시한 연구입니다.

🧭 왜 ‘가설적 추론(abduction)’일까?

이 논문에서 말하는 핵심은 단순합니다. 이론에만 끌려가도 안 되고, 데이터에만 빠져도 안 된다.

그래서 이 두 가지를 나란히 병렬적으로 바라보는 시각이 필요하다는 것이죠.

“Abductive research is neither data-driven nor hypothesis-driven but conducts parallel and equal engagement with empirical data and extant theoretical understanding.”

→ “가설적 추론 연구는 데이터 중심도, 가설 중심도 아닌, 경험적 자료와 기존 이론 사이의 병렬적이고 동등한 관여를 통해 이루어진다.”

🧩 8단계 분석, 이렇게 하면 됩니다

이제 본격적으로 8단계 과정을 요약해볼게요. 논문에서는 친절하게 각 단계마다 실제 사례와 도구도 제시해주고 있어요.

1. 전사와 친숙해지기 (Transcription & Familiarisation)

직접 전사하면서 자료와 가까워지는 경험, 절대 소홀히 하면 안 돼요.

📝 자동 전사를 쓰더라도 다시 듣기 + 메모는 필수!

2. 코딩 (Coding)

코드는 단순한 라벨이 아니라 의미의 요약입니다.

“Coding condenses the mass of qualitative data by categorising and colour highlighting certain sentences and paragraphs into codes based on their related characteristics.”

→ “코딩은 관련 특성에 따라 문장과 단락을 범주화하고 색상 강조를 통해 방대한 정성 데이터를 응축시킨다.”

🔄 2~3회 이상 반복하는 순환적 작업이 좋습니다.

3. 코드북 만들기 (Codebook)

코드마다 이름, 정의, 사용 기준, 사용하지 말아야 할 기준까지 정리합니다.

📘 코드북은 타인을 위한 게 아니라, 내 이론화가 스스로 납득되는지 점검하는 도구입니다.

4. 주제 개발 (Theme Development)

주제는 단순 코드 묶음이 아닙니다.

“Themes can be much more complex and can consolidate a multitude of codes to theoretically explain phenomena.”

→ “주제는 훨씬 더 복잡하며, 다양한 코드를 통합해 이론적으로 현상을 설명할 수 있다.”

💡 한 개의 코드도 핵심이라면 주제가 될 수 있어요.

5. 이론화 (Theorising)

이제 데이터와 이론을 오가며, 해석의 토대를 세우는 단계입니다.

“The clustering and explanation of themes should be guided, but not determined by existing theoretical understanding.”

→ “주제의 군집화와 설명은 기존 이론에 의해 유도될 수 있지만, 그것에 의해 결정되어서는 안 된다.”

📌 기존 이론을 가져와도 좋지만, 전면 재구성하거나 혼합(consolidate)해도 괜찮아요.

6. 데이터셋 비교 (Comparison of Datasets)

성별, 연령, 조사 장소 등 여러 그룹 간 주제의 유사점과 차이점을 비교합니다.

“Are some themes present in one dataset but not another?”

→ “어떤 주제가 한 데이터셋에는 있지만 다른 데이터셋에는 없는가?”

📊 꼭 정량화할 필요는 없지만, 경향성을 읽는 데는 유용해요.

7. 데이터 시각화 (Data Display)

주제 간 관계를 거미줄처럼 시각화해봅시다.

“Web-like displays make explicit the data codes that have informed each theme.”

→ “거미줄 형태의 시각화는 각 주제를 형성한 데이터 코드들을 명시적으로 드러낸다.”

🕸️ 이때는 전문용어보다 누구나 직관적으로 이해할 수 있는 표현이 좋아요.

8. 결과 기술 (Writing Up)

주제별로 나눠 결과를 서술하고, 이론적 설명 + 인용문 + 참여자 배경 정보를 포함합니다.

“Quotations should be chosen that give compelling support for a theme.”

→ “주제를 설득력 있게 뒷받침할 수 있는 인용구를 선택해야 한다.”

📣 독자를 설득하는 수사도 중요합니다. 단정은 피하되, 자신 있게 쓰세요!

🧠 이 논문이 던지는 메시지

끝으로 이 논문의 핵심 메시지를 정리하자면 이렇습니다.

“This is not a flexible tool that can be employed across inductive and deductive research methodologies. Instead, the contribution from this article is an 8-step thematic analysis tailored for abductive research methods.”

→ “이 가이드는 귀납적/연역적 접근 모두에 적용 가능한 유연한 도구가 아니다. 이 글의 기여는 가설적 추론적 연구 설계에 특화된 8단계 주제 분석 절차를 제시한 데 있다.”

✨ 한 줄 요약

이론과 데이터를 병렬로 보면서, 구조화된 방식으로 주제를 정리하고 싶은 정성적 연구자에게 강력 추천!

📚 데이터 속에서 의미를 발굴해내는 여정에 이 글이 좋은 나침반이 되기를 바랍니다.

서론 (Introduction)

정성적 분석(qualitative analysis)은 연구자가 자료집합(dataset)을 해석하고 의미를 부여하는 과정이다(Rinehart, 2021). 데이터를 통해 사회적 세계를 탐색할 수 있으며, 참가자들의 진정한 의미와 이해에 보다 가까이 다가갈 수 있고, 어떤 현상에 대한 ‘두터운 서술(thick descriptions)’을 제시할 수 있다(Coffey & Atkinson, 1996). 따라서 정성적 연구자의 책무는 단순히 녹취된 서사를 그대로 제시하는 것이 아니라, 그것을 응축하고(synthesise), 재구성하며(restructure), 이론적‧실천적으로 의미 있는 정보로 전환하는 데에 있다. 그렇게 함으로써 독자는 연구 결과의 이론적 및 실제적 함의를 시각화하고 이해할 수 있게 된다(Miles & Huberman, 1994; Morse, 1994).

주제 분석(thematic analysis)은 정성적 데이터를 분석하는 점점 더 인기 있는 방법으로, 원자료(raw data) 전반에 걸친 패턴을 포착하고 이를 의미 있는 주제(themes)로 구조화하는 기법이다(Braun et al., 2019; Campbell et al., 2021). 이 분석법은 ‘유연성(flexibility)’으로 잘 알려져 있으며(Guest et al., 2012; Nowell et al., 2017), 귀납적(inductive) 연구 설계와 연역적(deductive) 연구 설계 모두에 적용할 수 있다(Boyatzis, 1998; Braun & Clarke, 2006; Kiger & Varpio, 2020). 그러나 이러한 유연성은 다양한 접근과 상이한 철학이 뒤섞인 ‘잡탕(mishmash)’ 형태로 주제 분석이 사용되도록 만들었고, 이로 인해 주제 분석 연구 설계의 신뢰도(credibility)가 손상되는 결과를 초래하였다(Braun et al., 2019; Braun & Clarke, 2019; Lochmiller, 2021; Nowell et al., 2017). 이에 대해 Kiger와 Varpio(2020)는, 연구자가 분석 과정에 적극적으로 참여하고 자신이 수행한 분석 단계에 대해 투명하게 설명해야 한다고 주장한다.

나 자신은 연구자이자 학술지 편집위원, 그리고 연구방법론 강사로서, 정성적 연구자가 “코딩을 수행했고, 그로부터 주제가 도출되었다”라고 간단히 기술하는 사례를 자주 접한다. 그러나 이 한 문장만으로는 주제 분석이 본래 내포하고 있는 복잡하고 이질적인 성격을 전혀 설명하지 못한다. 많은 연구자들이 Braun과 Clarke(2006)을 인용하면서도, 이들의 분석 스타일에서 핵심적인 요소인 ‘연구자의 성찰(reflexivity)’을 언급하지 않는다. 실제로, 이들을 인용한 연구 중 다수는 이론이나 코드북이 코딩과 주제 개발 과정에서 강력한 가이드 역할을 했다고 설명하고 있다. 그러나 이는 리뷰어 입장에서 ‘경고 신호(red flag)’에 해당한다. 왜냐하면 Braun et al.(2019)은 자신들의 주제 분석 접근 방식이 근거이론(grounded theory), 해석학적 현상학 분석(Interpretative Phenomenological Analysis, IPA)과 유사하며, 연구자가 주제를 생성하는 데 있어 능동적인(active) 역할을 한다는 점을 명확히 강조하고 있기 때문이다.

따라서, 기존 이론이나 프레임워크가 코딩 및 주제 개발에 지침 역할을 했다면, 연구자는 자신의 분석이 ‘가설적 추론적 방법론(abductive methodological design)’에 기반하고 있음을 분명히 밝혀야 한다. 하지만 현실적으로 가설적 추론적 분석 설계를 위한 안내서는 부족한 실정이다. 이에 본 논문은 주제 분석을 위한 보편적 절차를 제안하려는 것이 아니라, 가설적 추론적 방법론에 특화된 주제 분석의 8단계 접근법을 제시하고자 한다. 5단계(Step 5)에서 논의되겠지만, 이 접근은 기존 이론과 문헌을 원자료(raw data)와 함께 적용하여 데이터의 패턴과 그 이면의 스토리를 설명한다는 점에서 독특하다.

가설적 추론적 데이터 분석 (Abductive Data Analysis)

사회과학 분야의 연구 설계는 일반적으로 연역적(deductive), 귀납적(inductive), 그리고 가설적 추론적(abductive) 접근으로 구분된다(Mantere & Ketokivi, 2013; Reichertz, 2013).

- 연역적 접근은 일반적으로 이론 주도적(theory-driven)이며, 실증주의적(positivist) 방법론과 연계되어 있으며, 현상을 객관적으로 검증하려는 목적을 지닌다(Hurley et al., 2021; Mantere & Ketokivi, 2013). 반면,

- 귀납적 연구는 탐색적(exploratory) 성격을 띠며, 사전 가정(a priori assumptions)으로부터 벗어나 해석적 방법(interpretive methods)을 통해 이론적 이해를 구축한다(Gioia et al., 2012; Hurley et al., 2021; Mantere & Ketokivi, 2013).

- 가설적 추론(abduction)은 이러한 연역과 귀납의 중간 지대를 지향한다(Coffey & Atkinson, 1996; Tavory & Timmermans, 2014). 가설적 추론은 프래그머티즘(pragmatism) 철학적 전통에서 비롯되었으며(Peirce, 1974), 데이터 주도(data-driven)도 아니고, 가설 주도(hypothesis-driven)도 아닌, 경험적 데이터(empirical data)와 기존 이론(theoretical understanding)을 병렬적이고 동등한 비중으로 함께 다룬다(Atkinson et al., 2003; Hurley et al., 2021; Kelle, 1997; Rinehart, 2021; Timmermans & Tavory, 2012).

가설적 추론적 방법론을 채택한 연구자는 ‘열린 마음(open mind)’만으로 현장에 들어가는 것이 아니다. 초기 탐색 범위는 이론적 이해에 의해 일정 부분 제한되어 있으며, 이는 연구 질문과 무관한 추상적이고 자의적인 결과의 도출을 방지하기 위한 목적을 지닌다(Alvesson & Kärreman, 2007; Coffey & Atkinson, 1996). 동시에, 가설적 추론적 연구자는 기존 이론을 단순히 테스트하여 경험적 데이터를 이론에 ‘끼워 맞추는’ 식의 연역적 절차에 얽매이지 않는다(Kelle, 1997). 왜냐하면 가설적 추론은 단일한 객관적 진리를 발견하는 것을 목표로 하지 않기 때문이다(Hurley et al., 2021).

오히려 가설적 추론의 목표는 현상을 가장 논리적으로 설명하고, 실용적인 해석을 제공하는 것이다(Coffey & Atkinson, 1996; Hurley et al., 2021; Peirce, 1974; Reichertz, 2013). 가설적 추론 연구를 통해 연구자는 기존 이론적 이해와 경험적 데이터가 불일치할 때 나타나는 ‘파열(breakdowns)’을 창의적으로 탐색한다(Reichertz, 2013; Schwartz-Shea & Yanow, 2013). 이러한 불일치는 종종 기존 이론이 경험적 데이터를 설명하지 못하는 이론적 공백(theoretical gaps)을 드러낸다(Alvesson & Kärreman, 2007; Rinehart, 2021).

이처럼 예상치 못한 데이터가 등장했을 때, 가설적 추론적 분석을 수행하는 연구자는 기존 이론을 재구성하거나 새로운 이론을 창안하는 데 있어 창의성(creativity)이 요구된다. 이러한 이론은 경험적 맥락(contextual empirical material)에 기반하여 더 적절하고 심화된 이해를 가능하게 한다(Alvesson & Kärreman, 2007; Coffey & Atkinson, 1996; Tavory & Timmermans, 2014; Timmermans & Tavory, 2012).

그 결과, 가설적 추론 연구는 순환적(recursive)이며 반복적(iterative)으로 간주된다. 즉, 새로운 이론을 생성하는 동시에, 기존 이론이 이미 현상을 충분히 설명하고 있는 부분에서는 이론 개발을 멈추기도 한다(Timmermans & Tavory, 2012). 이렇게 생성된 이론은 단지 특정 맥락에 국한되지 않고, 기존 지식과 연결됨으로써 어느 정도의 일반화 가능성(generalizability)을 획득하게 된다(Coffey & Atkinson, 1996).

가설적 추론적 주제 분석을 위한 단계별 가이드

(Step-by-Step Guide to Abductive Thematic Analysis)

Braun 외(2019)는 주제 분석(thematic analysis)이 단일한 기법이 아닌, 다양한 접근을 포괄하는 ‘우산 개념(umbrella term)’이라고 언급한 바 있다. 이러한 성격 때문에 주제 분석은 해석적이고, 주관적이며, 상향식(bottom-up)의 성찰적 분석(reflexive analysis) 형태로 귀납적으로(inductively) 수행될 수도 있고(Braun et al., 2019), 반대로 사전 정의된 코딩 체계나 이론적 프레임워크를 활용하여 연역적으로(deductively) 분석을 구조화하는 데에도 활용될 수 있다(Boyatzis, 1998; Lochmiller, 2021).

Braun과 Clarke(2019)는 실증주의적(positivistic)이고 연역적인 기법에 대해 비판적 입장을 취했지만, 일관된 코딩 신뢰도(coding reliability), 객관성(objectivity), 그리고 정확성(accuracy)이라는 연역적 기준에 초점을 둔 접근을 지지하는 연구자들도 있다(Boyatzis, 1998; Guest et al., 2012). 하지만, 정성적 연구 문헌에서는 ‘가설적 추론적 주제 분석(abductive approach to thematic analysis)’에 대한 논의는 매우 제한적이다.

이에 따라 본 논문은 가설적 추론 방법론의 철학에 기반하여, 정교하면서도 실질적으로 적용 가능한 8단계 주제 분석 절차를 제안한다. 이 단계별 분석법(step-by-step method)은 Braun과 Clarke(2006)가 지적한 “아무 방식이나 해도 된다(anything goes)”는 비판을 피하고자, 분석 과정에 투명성, 엄격성, 그리고 명확한 구조를 부여한다. 이는 주제 분석을 위한 보편적이거나 미래 모든 연구에 적용 가능한 유연한 방법을 제안하려는 것이 아니다. 이 가이드는 경험적 발견(empirical discovery)을 시도하면서도 이론적 이해(theoretical understanding)에 의해 인도되기를 원하는 연구자들에게 제공되는 구체적 안내서이다.

이 8단계는 본인의 박사과정(Ph.D.) 연구 중에 최초로 개발되었으며, 이후 필자의 후속 연구와 교육 경험을 통해 지속적으로 다듬어졌다. 필자는 이 과정에서 Guest et al.(2012)의 코드북(codebook) 개념이나 Attride-Stirling(2001)의 주제 네트워크 분석(thematic network analysis) 등 기존 주제 분석 문헌에서 중요한 개념들을 차용하고 수정하였다. 아울러, 본 가이드에는 Alvesson & Kärreman(2007), Atkinson et al.(2003), Hurley et al.(2021), Kelle(1997), Rinehart(2021), Timmermans & Tavory(2012) 등의 핵심적인 가설적 추론 연구의 원칙들도 통합되었다. 필자는 이 가이드가 자신의 연구에서 실제로 어떻게 적용되었는지에 대한 예시도 곳곳에 제시할 것이다.

단계 1: 전사 및 익숙해지기 (Step 1: Transcription and Familiarisation)

녹음(audio recordings)과 현장노트(field notes)는 자료 수집 단계 중이거나 완료된 이후에 전사(transcription)할 수 있다. 자료 수집과 전사를 병행하면, 어떤 지점에서 더 많은 정보가 필요한지 명확해지는 경우가 있으며, 그에 따라 연구자가 자료 수집 방식을 조정하여 필요한 내용을 명확히 파악할 수 있게 된다(Guest et al., 2012).

전사와 그 이후의 분석은 흔히 NVivo와 같은 소프트웨어 도구를 활용하여 수행되며, 이는 편리한 검색 기능과 시각적 배열 기능 등을 제공한다. 그러나 데이터셋의 규모가 관리 가능한 수준이라면, MS Word 문서에 직접 전사하고, 색상 강조 도구(colour highlighting tool)를 사용하여 관련되거나 유사한 구절을 색상으로 코딩함으로써 동일한 분석을 수행할 수도 있다.

전사 방식에는 두 가지가 있다.

- 하나는 참여자의 실제 말투를 충실히 반영하는 '자연스러운 전사(authentic transcription)' 방식이며,

- 다른 하나는 문법과 문장을 교정하여 읽기 편하게 만드는 '비자연스러운 전사(denaturalised transcription)' 방식이다(Jonsen et al., 2017; Oliver et al., 2005).

어느 방식을 선택하든, 이 전사 과정에 대해 명확히 밝혀야 하며(transparency), 그 선택의 이유를 설명해야 한다.

최근에는 시간적 제약 때문에 전사 작업을 외부에 위탁하거나, YouTube/MS Teams의 자동 전사 도구(auto transcription tools)를 사용하는 경우가 늘어나고 있다(Hopper et al., 2021). 그러나 직접 전사하는 경우, 이 시점에서 전체 자료(corpus)의 깊이와 폭에 능동적으로 몰입할 수 있는 기회를 갖게 된다(Braun & Clarke, 2006). 따라서 무조건적으로 외주나 자동 전사에 의존하기보다는, 이 과정이 주는 자료와의 상호작용 기회를 고려해야 한다.

만약 외주를 맡기거나 자동 도구를 사용하는 경우라도, 녹음을 다시 들으면서 정확성을 확인하고, 성찰적 메모(reflective notes)를 작성하거나 흥미로운 지점에 표시를 하는 것이 바람직하다.

데이터는 전사 중이거나 전사가 끝난 직후에 능동적으로 읽혀져야 하며, 이 과정에서 서사(narratives) 이면의 의미와 상황이 발생한 맥락(context)을 탐색해야 한다(Boyatzis, 1998; Braun & Clarke, 2006; Morse, 1994). 이 단계에서 연구자는 예비적인 패턴과 코드에 대한 메모(notes)를 작성할 수 있으며, 이는 후속 자료 수집 시 고려할 요소가 될 수도 있고, 데이터 코딩의 첫걸음이 될 수도 있다(Boyatzis, 1998; Braun & Clarke, 2006).

단계 2: 코딩 (Step 2: Coding)

코드(code)란 “언어 기반 또는 시각적 데이터의 일부에 대해, 요약적(summative)이고, 두드러지며(salient), 본질을 포착하거나(essence-capturing), 감정적으로 호소력 있는(evocative) 속성을 상징적으로 부여하는 하나의 단어 또는 짧은 구절”로 정의된다(Saldaña, 2015, pp. 3–4). 코딩 과정은 정성적 데이터의 방대한 양을 응축시키는 작업으로, 관련 특성에 따라 문장이나 단락을 범주화하고 색상 강조(color highlighting)를 통해 시각적으로 구분한다(Coffey & Atkinson, 1996; Saldaña, 2015).

코딩은 순환적(cyclical) 활동이다. 즉, 첫 번째 코딩 라운드에서 모든 코드를 포착하는 경우는 드물기 때문에, 최소 2~3회의 반복 코딩을 수행할 것을 권장한다(Saldaña, 2015).

- 첫 번째 코딩 라운드는 원자료(raw data)와 연구자의 인지적 해석(cognitive interpretation)을 연결하는 첫 연결 고리이다(Seidel & Kelle, 1995). 그러므로 텍스트의 의미론적 의미(semantic meaning)와 이해를 가능한 한 많이 추출하기 위해, 의미 있는 모든 포인트는 1차 코딩에서 코드로 포함되어야 한다(Braun & Clarke, 2006; Saldaña, 2015).

- 두 번째 코딩 라운드는 보다 선택적인 과정으로, 의미가 중첩되는 코드들을 하나의 상위 범주로 통합하고, 중요하지 않거나 반복되지 않은 코드는 삭제할 수 있다(Saldaña, 2015). 이것은 휴리스틱(heuristic), 즉 시행착오적 탐색 과정으로, 데이터를 통해 드러나는 패턴과 관계에 대한 더 깊은 수준의 이해를 형성해가는 과정이다(Saldaña, 2015).

예를 들어, 스키 리조트 직원들을 대상으로 수집한 데이터(Taheri & Thompson, 2020)를 분석할 때, 1차 코딩에서는 참여자들이 “일이 재미있다(the job being fun)”라고 언급한 모든 부분에 하나의 코드로 강조 표시하고, “일이 흥미롭다(the job being exciting)”라고 말한 부분은 별개의 코드로 구분했다. 그러나 2차 코딩에서는 이 두 코드가 상당히 중복되어 있었음을 발견했다. 참여자들이 이 두 표현을 거의 동의어처럼 사용했기 때문이다. 따라서 두 코드를 하나로 통합하여 “즐거운 일(enjoyable work)”이라는 코드로 정리하였다. 그럼에도 불구하고, 1차 코딩에서 이 두 표현을 구분하여 코딩한 것은 의미 있는 선택이었다. 왜냐하면 ‘흥미로운 활동(exciting adrenaline-inducing activities)’과 ‘재미있는 활동(fun activities)’은 반드시 동일하게 중첩되지 않을 수도 있기 때문이다.

3차 코딩 이전에는 코드북(code-book)을 수립, 개발, 테스트할 수 있다(자세한 내용은 Step 3 참조).

단계 3: 코드북 (Step 3: Codebook)

코드북(codebook)은 코딩 과정에 명확성과 구조를 제공하기 위해 주제 분석(thematic analysis)에서 널리 사용되고 있다. 이 단계에서는 Guest 외(2012)의 접근을 바탕으로 수정된 구조화된 코드북 작성 지침을 제공한다.

우선, 각 코드마다 라벨(label)을 작성해야 하며, 이 라벨은 짧고 간결하며, 원자료(raw data)와의 거리를 너무 벌리지 않도록 유지해야 한다. 이는 과도한 개념적 비약을 방지하기 위함이다(Boyatzis, 1998; Guest et al., 2012).

다음으로는 코드의 정의(definition)를 제시해야 하며, 이 정의는 그 코드가 포착하는 주요 특징(key features)과 그 코드가 이야기하는 서사(narrative)를 분명히 드러내야 한다(Guest et al., 2012). 각 코드에는 반드시 두 가지 기준이 포함되어야 한다:

- “언제 사용할 것인가(when to use)” 기준

- “언제 사용하지 말아야 할 것인가(when not to use)” 기준

- “언제 사용할 것인가” 기준은 어떤 조건 하에서 해당 코드가 특정 텍스트에 적용되는지를 구체적으로 기술하며(Guest et al., 2012),

- “언제 사용하지 말아야 할 것인가” 기준은 두 코드 간에 중복 가능성이 있는 경우, 어떤 코드가 우선적으로 사용되어야 하는지를 설명하는 주석을 포함할 수 있다. 이를 통해 코드의 경계(boundaries)를 설정하고, 특정 서사를 설명하는 데 어떤 코드가 적합한지를 명확히 안내한다(Guest et al., 2012).

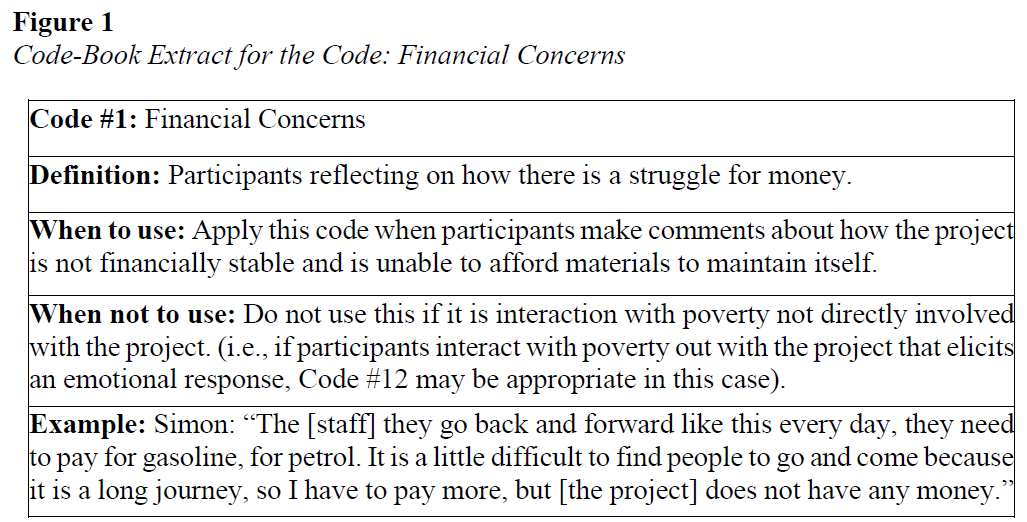

마지막으로, 코드를 명확히 이해할 수 있도록 인용구(quotation)를 예시로 제시할 수 있다. 아래의 Figure 1은 참여자들이 자신의 재정적 걱정(financial concerns)을 이야기한 코드북의 일부를 발췌한 예시이다.

한편, 성찰적(reflexive)이고 귀납적(inductive) 주제 분석을 지지하는 학자들은 코드북을 실증주의적 도구(positivistic tool)로 간주하며 비판적으로 평가해 왔다(Braun et al., 2019; Braun & Clarke, 2021). Braun과 Clarke(2021)은, 코드북은 단지 연구자들이 동일한 방식으로 코딩을 배웠는지를 검증할 뿐이며, 연구 결과가 객관적으로 정확한지를 측정하는 데에는 크게 기여하지 못한다고 주장한다.

그러나 여기서 제시하는 코드북을 사용하는 연구자는 데이터의 정확성을 객관적으로 측정하려는 것이 아니라, 자신의 코딩 선택에 대해 성찰(reflect)하고, 라벨(label), 용어(terminology), 정의(definition)에 대해 스스로 만족할 수 있는지를 검토하기 위한 수단으로 사용한다.

만약 연구팀이 구성되어 있다면, 코드북은 수치적 등급 체계나 상호 평가 신뢰도(inter-rater reliability)와 같은 객관적 지표 없이도 내부 논의를 촉진하는 출발점이 될 수 있다.

코드북은 최종 코딩 라운드에서 다시 활용될 수 있으며, 강조 표시된 각 구절이 “언제 사용할 것인가”와 “언제 사용하지 말아야 할 것인가” 기준에 따라 해당 코드에 적절한지를 판단하는 데 사용할 수 있다. 이 작업은 중복되는 부분이나 부적절하게 할당된 코드 영역을 사전에 줄여줌으로써 시간 절약의 효과가 있다(Guest et al., 2012).

코드북의 장점은 연구의 검증 가능성(verifiability)을 높이는 데 있다. 외부 독자들은 코드북을 통해 코딩 과정에서 연구자가 어떤 단계를 거쳤는지를 명확히 확인할 수 있다(Guest et al., 2012). 이는 특히 논문이나 학위 연구를 평가받는 학생들에게 중요한 요소가 될 수 있으며, 심사위원(markers), 평가자(examiners), 위원회 위원, 혹은 지도교수(advisors)에게도 유용한 정보를 제공한다. 더불어 Guest et al.(2012)은, 코드북이 존재하면 장기간의 공백 후에도 다시 원자료에 접근할 때, 특정 데이터가 왜 특정 코드로 분류되었는지를 쉽게 이해할 수 있게 된다고 강조한다.

단계 4: 주제의 개발 (Step 4: Development of Themes)

가설적 추론적 주제 분석(abductive thematic analysis)에서는 ‘주제(theme)’는 코드(code)와 명확히 구분되는 개념이다. 코드는 구체적이고 간결한 정보 단위인 반면, 주제는 훨씬 더 복잡하고, 여러 개의 코드를 통합하여 특정 현상을 이론적으로 설명하는 구조를 이룬다(Guest et al., 2012; Saldaña, 2015). 따라서 주제를 개발하는 과정은 코드 간의 관계를 살펴보고, 그것들이 어떻게 함께 데이터 이면의 이야기를 설명할 수 있는지를 기준으로 정렬하는 것에서 시작된다(Aronson, 1995; Braun & Clarke, 2006).

이와 같은 방식으로 분류했을 때, 특정 현상을 효과적으로 설명할 수 있는 코드의 집합은 하나의 ‘주제(theme)’로 명명될 수 있다(Braun & Clarke, 2006). 이때 주제의 라벨(label)은 독자가 쉽게 이해하고 기억할 수 있는 인상적인 문구로 작성되어야 하며, 해당 주제가 담고 있는 본질을 명확히 포착해야 한다(Campbell et al., 2021).

하나의 주제로 승격되기 위해 코드가 반드시 특정 빈도나 출현 비율을 충족해야 하는 것은 아니다. 하지만 모든 주제는 데이터에서 중요한 측면을 포착해야 하며, 그 주제가 없이는 전체 데이터가 말하고자 하는 이야기가 불완전해질 수 있어야 한다(Aronson, 1995; Braun & Clarke, 2006). 실제로 드물긴 하지만, 단 하나의 코드가 데이터의 중심적 특징으로 간주될 경우, 그 자체로 하나의 주제로 승격될 수 있다(Braun et al., 2019).

이 시점에서 일부 학자들은 연구자가 다음과 같은 결정을 내리는 것이 필요하다고 제안한다(Braun & Clarke, 2006):

- 어떤 주제가 ‘상위 개념(overarching)’인지,

- 어떤 주제가 ‘주(primary)’이고 ‘부(secondary)’인지,

- 어떤 것은 하위 주제(sub-theme)로 분류되어야 하는지

하지만, 모든 주제가 현상 설명에 동등하게 기여하고, 주제의 수가 관리 가능한 수준이라면, 이러한 구분은 반드시 필요한 절차는 아니다.

Step 4의 주제 개발 과정은 연구자가 채택한 이론적 관점(theoretical perspective)에 의해 뒷받침될 수 있으며, 이론에서 사용되는 용어나 개념들이 주제를 명명하거나 구성하는 데 유용한 단서가 될 수 있다.

주제 분석의 결과물은 크게 두 가지로 나뉜다(Campbell et al., 2021):

- 표층적 주제(semantic themes): 말해진 내용의 표면적 의미를 요약하여 포착

- 잠재적 주제(latent themes): 데이터를 넘어 이론을 통해 발견된 내용을 개념적으로 설명

가설적 추론적 주제 분석(abductive thematic analysis)에서는 잠재적 주제(latent themes)가 항상 결과물이 되어야 한다. 왜냐하면 이론화(theorisation)는 가설적 추론(abductive reasoning)의 핵심이며, 이는 다음 단계에서 더욱 자세히 다루게 될 것이다.

단계 5: 이론화 (Step 5: Theorising)

지금까지의 단계에서는 데이터를 코드(code)와 주제(theme)로 분해하고 분석해왔다. 이제 이 단계에서는, 개별 주제들 사이의 관계와 그것들이 전체 데이터셋과 어떻게 연결되는지에 대한 스토리를 이론적으로 설명하게 된다. 이 과정은 가설적 추론적 주제 분석(abductive thematic analysis)의 핵심적이고 차별화된 부분이며, 다른 정성적 분석 가이드들과 구분되는 지점이기도 하다.

연역적 분석(deductive analysis)과는 달리, 기존의 이론적 틀에 데이터를 끼워 맞추어 검증하려는 시도는 어떠한 경우에도 해서는 안 된다(Coffey & Atkinson, 1996). 동시에, 근거이론(grounded theory)의 접근처럼 연구자의 열린 관점만으로 주제 간 관계를 이론화하려는 시도 역시 지양해야 한다(Coffey & Atkinson, 1996; Gioia et al., 2012). 대신, 가설적 추론적 연구(abductive research)에서는 기존 이론에 의해 주제의 군집화와 설명이 ‘유도(guided)’될 수는 있지만, 그것에 의해 ‘결정(determined)’되어서는 안 된다(Atkinson et al., 2003; Kelle, 1997).

이론화(theorisation)는 기존의 이론적 지식과 틀을 되돌아보고, 그것들이 주제 간의 관계를 어느 정도까지 설명할 수 있는지를 검토하는 것에서 시작된다(Timmermans & Tavory, 2012). 그러나 동시에, 기존 문헌으로 설명되지 않는 주제나 현상에 대해서도 주의를 기울여야 한다(Alvesson & Kärreman, 2007; Coffey & Atkinson, 1996; Tavory & Timmermans, 2014). 이 과정에서 연구자는 기존 이론을 정제(refine), 수정(adapt), 재구성(reframe), 또는 다른 개념과 통합(consolidate)함으로써, 데이터를 보다 적절히 설명할 수 있도록 이론을 재조정하게 된다. 이는 결국 연구의 핵심 이론적 기여(theoretical contribution)로 이어진다(Coffey & Atkinson, 1996).

경우에 따라, 기존 이론이 경험적 데이터 전체를 충분히 설명할 수 있다면, 해당 연구는 이론을 검증하는 연구(confirmatory study)가 되며, 이론적 기여는 비교적 적을 수 있다(Timmermans & Tavory, 2012). 하지만 작은 상호작용, 교환, 맥락적 예외(contextual anomalies)조차도 작은 이론적 발전(theoretical developments)을 촉발할 수 있다(Makadok et al., 2018). 이 단계에서 중요한 것은, 연구자가 이론과 데이터를 병렬적으로 인지적으로 연결하며, 이론적 결론을 도출해내는 것이다(Reichertz, 2013).

예를 들어 필자의 기 발표 연구에서는 이 단계를 통해 이론에 기반한 관계적 역학(relational dynamics)과 교환(exchange)에 집중할 수 있었다(Thompson, 2022; Thompson & Taheri, 2020). 예컨대, Bourdieu(1986)의 실천 이론(practice theory)은 사회에서의 교환 자원을 경제 자본(economic capital), 문화 자본(cultural capital), 사회 자본(social capital)로 분류한다. 따라서 필자의 이론화 출발점은 연구 맥락에서의 경제적‧문화적‧사회적 교환을 이해하는 것이었고, 이것이 핵심 주제들과 어떤 관련을 갖는지를 분석했다.

하지만 데이터가 이 교환 이론에 완전히 부합하지 않는 부분에서는, 다른 설명을 창의적으로 이론화할 필요가 있었다. 예를 들어 자원봉사 관광(volunteer tourism) 데이터를 분석하던 중(Thompson & Taheri, 2020), Bourdieu의 실천 이론은 자본 교환에 초점을 맞춘 분석 방향을 제공함으로써 연구의 초점을 흐트러뜨리지 않게 해주었다. 필자는 가능한 한, 자원 교환을 경제적, 사회적, 문화적 자본의 틀 안에서 이론화했고, 각각의 미시적 자원 교환(micro-resource exchange)마다 새로운 설명을 제시할 필요는 없었다.

그러나 동시에, 참여자들이 언급한 인지적 의미 생성(cognitive meaning-making)에 대해서는 Bourdieu의 이론만으로는 설명이 부족하다고 판단되었다. 이에 따라 필자는 Blumer(1986)의 상징적 상호작용주의(symbolic interactionism)를 Bourdieu의 실천 이론과 통합(consolidate)하여, 보다 포괄적이고 설득력 있는 이론적 설명을 제시하였다. 이렇게 함으로써 처음부터 새 이론을 만드는 것이 아니라, 기존 이론들을 재구성함으로써 데이터에 적합한 이론화를 이끌어냈다.

이러한 과정은 결국, 해당 연구의 주된 이론적 기여로 이어졌으며, 필자는 이 접근법이 향후 다른 연구자들에게도 유용할 수 있다고 제안하였다. 그러나 반드시 이처럼 두 가지 이론을 통합해야 하거나, 사용 중인 이론을 완전히 새롭게 혁신해야 하는 것은 아니다. 기존 이론이 주제 간 관계나 이면의 스토리를 완전히 설명하지 못할 경우, 기존 이론을 약간 수정하거나 조정하는 것만으로도 새로운 맥락에 적합성을 부여하거나 새로운 연구 질문에 대응할 수 있다(Makadok et al., 2018).

단계 6: 데이터셋 간 비교 (Step 6: Comparison of Datasets)

참여자 집단(cohorts) 간의 비교 분석(comparative analysis)을 수행하면, 연구 결과에 대한 보다 정교한 해석이 가능해진다(Miles & Huberman, 1994). Miles와 Huberman(1994)은, 서로 다른 집단 간에 코드가 얼마나 자주 등장하는지와 참여자 간에 코드가 얼마나 공통적으로 나타나는지를 정량적으로 비교하는 방식을 제안한다. 그러나 정성적 주제 분석(qualitative thematic analysis)에서 정량화(quantification)는 필수 요건이 아니다.

실제로 정성적 데이터를 정량화하기 위해서는, 현장조사(fieldwork)가 사전에 구조화되어 있어야 하며, 모든 참여자가 동일한 질문에 답할 기회를 갖고, 유사한 환경 조건 하에서 조사에 참여해야 한다(Guest et al., 2012). 하지만 이는 정성적 자료 수집의 특성상 현실적으로 거의 불가능하다. 나아가, 연구의 목적이 개념적 이해(conceptual understanding)를 구축하려는 탐색적(exploratory) 연구라면, 정성 데이터를 정량화할 필요성은 더욱 줄어든다(Guest et al., 2012).

그럼에도 불구하고, Guest 외(2012, pp. 162–163)는 다음과 같은 두 가지 질문을 통해 정성적 데이터셋 간 비교가 가능하다고 말한다:

- “어떤 주제가 한 데이터셋에는 존재하지만 다른 데이터셋에는 존재하지 않는가?”

- “동일한 주제가 두 집단 모두에서 나타났을 경우, 그 주제가 표현되는 방식에 차이가 있는가?”

따라서, 코드북(code-book)과 코딩된 데이터 분석 결과를 검토한 후, 특정 집단에서 어떤 코드가 더 자주 표현되는지를 확인할 수 있다. 그다음으로는, 각 참여자 집단이 주제 또는 코드를 어떻게 표현하고 있는지를 자세히 살펴보아, 집단 간 차이가 존재하는지를 평가해야 한다. 자주 사용되는 비교 기준으로는 다음과 같은 것이 있다:

- 참여자의 성별(gender)

- 연령(age)

- 사례(case studies) 또는 현장조사 장소(fieldwork locations) 간의 차이

하지만 특정 연구 맥락에 따라 필요한 비교 기준을 자유롭게 설정할 수 있다.

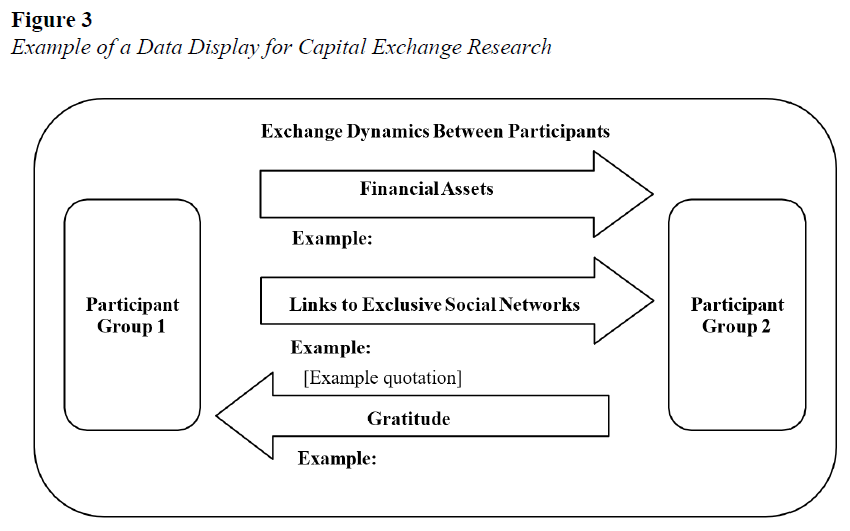

단계 7: 데이터 시각화 (Step 7: Data Display)

데이터 시각화(data display)는 흔히 정성적 데이터를 정량적 행렬(quantitative matrices)로 축소하여 시각적으로 더 잘 보여주는 방법으로 인식되어 왔다(Boyatzis, 1998; Miles & Huberman, 1994). 하지만 6단계와 마찬가지로, 시각화를 위해 데이터를 정량화할 필요는 없다.

Attride-Stirling(2001)은 주제 네트워크 분석(thematic network analysis)을 제안하며, 이를 통해 경험적 텍스트와 코드로부터 이론적 주제가 어떻게 도출되었는지를 명확히 보여줄 수 있다고 주장한다. 가설적 추론적 데이터 분석(abductive data analysis)에서는, 리뷰어들이 연구자가 과도하게 이론화(over-reached)했는지, 또는 제시된 이론적 기여가 실제 원자료(raw data)를 진정으로 대표하는지에 대해 의문을 가질 수 있다. 이러한 우려는 주제 네트워크 분석 기법을 통해 해소할 수 있다.

Figure 2는 거미줄 모양의 시각화(web-like displays)를 통해 각 주제를 구성하는 데이터 코드들이 어떻게 연결되어 있는지를 명시적으로 보여주는 예시이다. 이러한 방식은 연구 결과의 투명성(transparency)을 높이는 데 기여할 수 있다(Attride-Stirling, 2001; Nowell et al., 2017).

데이터 시각화는 주제 분석 결과를 가장 잘 설명할 수 있는 경로(path)와 네트워크(network)를 보여주는 데에 초점을 맞추어야 하며, 창의적으로 접근해도 좋다. 이러한 도식은 누구에게나 이해 가능해야 하므로, 학술 용어나 전문적인 표현은 최대한 배제하는 것이 좋다.

단계 8: 결과 기술 (Step 8: Writing Up)

1단계부터 7단계까지 완료된 후에는, 각 주제를 제목으로 삼아 연구 결과를 기술해야 한다(Guest et al., 2012). 각 주제에 대해 이론적 설명(theoretical explanation)을 제공해야 하며, 이론이 어떻게 경험적 데이터(empirical data)와 연결되는지를 보여주는 동시에, 이론화에 대한 경험적 근거(empirical evidence)로서 원자료(raw data)의 인용구(quotations)를 함께 제시해야 한다(Braun & Clarke, 2006; Guest et al., 2012).

Braun과 Clarke(2006)는, 독자가 원자료에 접근하지 못하는 상황에서도 주제 개발과 추상화 과정을 명확히 이해할 수 있도록, 필요한 모든 지점에 인용구를 사용할 것을 권장한다. 또한, 설득력 있는 주장을 뒷받침할 수 있는 인용구를 선별적으로 제시해야 한다(Lochmiller, 2021). 이러한 인용구 제시는 연구의 신뢰성(trustworthiness)을 높여줄 뿐 아니라, 참여자의 목소리를 연구자의 개인적 해석과 감정으로부터 독립시켜 드러내는 방식의 성찰성(reflexivity)을 보여주는 방법이기도 하다(Guest et al., 2012).

또한, 맥락(context), 참여자(participants), 사회적 배경(social setting)에 대한 두터운 서술(thick description)을 제공해야 한다. 이러한 정보는 독자가 해당 연구의 현장(fieldwork setting)과 참여자가 자신들의 상황과 유사한지 판단하는 데 도움을 주며, 따라서 연구자의 권고사항이 자신의 상황에서도 적용 가능하고 효과적일지를 가늠하는 데 핵심적인 역할을 한다(Lincoln & Guba, 1985).

이러한 목적을 위해, 각 인용구가 등장할 때마다 해당 참여자의 개별 정보(예: 연령, 성별, 조사 장소 등)를 함께 제공해야 한다(Guest et al., 2012). 마지막으로, 독자가 연구 결과가 충분히 의미 있고 중요한 함의를 지니고 있다고 확신할 수 있도록 설득력 있는 수사적 표현(persuasive rhetoric)을 활용하는 것을 주저하지 말라고 조언한다(Jonsen et al., 2017).

결론 (Conclusion)

주제 분석(thematic analysis)은 정성적 연구에서 널리 사용되고 있음에도 불구하고, 그 구조적 기반이 부족하다는 점 때문에 신뢰성과 엄격성이 떨어진다는 비판을 받아왔다(Braun & Clarke, 2006; Kiger & Varpio, 2020; Lochmiller, 2021; Nowell et al., 2017). 따라서 본 가이드는 귀납적(inductive) 또는 연역적(deductive) 방법론 모두에 적용 가능한 유연한 도구를 제시하려는 것이 아니다. 이 글의 기여는, 가설적 추론(abductive) 연구 설계에 특화된 8단계 주제 분석 절차를 제시한 것에 있다.

이 가이드는 다음을 강조한다:

- 기존 이론(extant theory)의 영향을 반영하면서

- 원자료(raw data)를 함께 분석하여

- 발견된 결과가 기존 지식과도 연결되고, 동시에 경험적 발견(empirical discovery)에도 기반하도록 해야 한다는 점(Alvesson & Kärreman, 2007; Atkinson et al., 2003; Coffey & Atkinson, 1996; Kelle, 1997).

이 방법은 이론적 프레임워크를 활용하여 연구 결과를 도출하고자 하는 연구자가 탐색적 정성 분석(exploratory qualitative data analysis)을 시작할 때 유용한 출발점이 될 수 있다.

전반적으로, 가설적 추론적 연구 설계와 주제 분석을 결합하는 것은 다음 두 가지를 동시에 달성할 수 있는 효과적인 도구이다:

- 참여자의 서사를 통해 풍부한 이해를 도출하고

- 결과가 이론적으로 일반화될 수 있는 가능성(theoretical generalizability)을 확보 (Coffey & Atkinson, 1996)