🩺 전공의 임상교육에서 효과적인 피드백이란?

― 최근 체계적 문헌고찰을 통해 본 핵심 원칙과 모델들

안녕하세요!

오늘은 전공의 임상교육(Postgraduate Medical Education)에서 ‘피드백(feedback)’을 어떻게 주는 것이 가장 효과적인 방식인지에 대해 다룬 최근 논문 하나를 소개드릴게요. 이 논문은 단순한 제언 수준이 아니라, 관련 문헌을 전반적으로 정리하고 분석한 **체계적 문헌고찰(Systematic Review)**이에요. 덕분에 피드백에 대해 갖고 있던 여러 궁금증들을 명확하게 정리해주는 느낌이었습니다.

🔍 논문 개요

이 논문은 임상 현장에서 감독자(supervisor)가 피감독자(supervisee, 주로 전공의)에게 피드백을 제공할 때, 과연 어떤 방식이 가장 효과적일지를 파악하기 위해 다양한 모델과 원칙들을 분석한 체계적 고찰이에요. 연구진은 이렇게 말합니다:

“We aimed to systematically and critically review the empirical evidence focusing on the provision of effective feedback in clinical supervision in postgraduate medical education.”

→ 우리는 전공의 임상 교육에서 효과적인 피드백 제공에 관한 경험적 근거를 체계적이고 비판적으로 고찰하고자 했다.

그리고 부차적인 목적은 이렇습니다:

“Our secondary aim was to identify the common and differentiating components of models and guidance relating to the provision of effective feedback in this context.”

→ 이 맥락에서 모델들과 가이드라인의 공통점과 차이점을 규명하는 것이었다.

1️⃣ 도입: 피드백에 대한 새로운 관점

예전에는 피드백을 단순히 "감독자가 피감독자에게 정보를 전달하는 것"으로 생각했어요. 하지만 요즘은 피드백을 ‘대화’로 바라보는 시선이 늘고 있습니다. 즉, 피감독자가 수용하고 활용할 수 있도록 **공동 성찰(joint reflection)**을 이끄는 방식이죠.

“There is a growing trend towards thinking about feedback as a conversation… with the supervisor facilitating joint reflection on the supervisee’s performance and ways to improve it.”

→ 피드백을 대화로 인식하려는 경향이 증가하고 있으며, 이때 감독자는 피감독자와 함께 수행을 돌아보고 개선 방안을 모색하는 역할을 한다.

하지만 실제 현장에서의 간극은 존재합니다. 감독자는 보통 “충분히 피드백을 준다”고 느끼는 반면, 피감독자는 “양도 적고 질도 떨어진다”고 느끼는 경우가 많아요. 이를 해결하기 위해 여러 피드백 모델과 가이드라인이 소개되어 왔지만, **경험적 근거(empirical evidence)**가 얼마나 탄탄한지에 대한 질문은 여전히 남아 있었죠.

2️⃣ 본론: 문헌고찰을 통해 발견한 주요 결과들

📚 포함된 연구 개요

- 총 4745개의 문헌을 검색했고, 이 중 51편이 포함 기준을 충족했어요.

- 그 중 **12편은 경험적 연구(empirical studies)**였고, 나머지는 이론 기반 논문이었습니다.

경험적 연구들은 대부분 질적으로 fair한 수준으로 평가되었고, **피드백의 효과성(effectiveness)**은 주로 **감독자와 피감독자의 인식(perceptions)**에 근거해서 평가되었어요. 단 한 편만이 행동 변화를 직접 측정했다고 하니, 이 부분은 좀 아쉬운 지점이었죠.

🧱 주요 피드백 모델들과 그 공통 요소

총 21개의 피드백 모델을 분석했는데, 이 중 10개 이상(50% 이상)에서 공통으로 포함된 ‘핵심 구성 요소(core components)’는 다음과 같아요:

- 피감독자의 자기평가(self-assessment) 유도

- 개선이 필요한 영역 언급

- 개선 제안 제공

- 개선 계획(improvement plan) 수립

이 외에도 20~50%의 모델에서 나타난 ‘공통 구성 요소(common components)’는 다음과 같아요:

- 교육적 동맹(educational alliance) 형성

- 목표 검토와 초점 설정

- 구체적이고 행동 중심적인 내용

- 직접 관찰 기반 피드백

- 잘한 점 강조

- 피감독자의 피드백 인식 탐색

📌 재밌는 점은, 다양한 모델들이 이들 구성 요소를 중심으로 서로 큰 충돌 없이 일관된 원칙을 공유하고 있다는 점이었어요.

🧠 효과적인 피드백의 공통 원칙들

문헌에서 공통적으로 등장한 ‘효과적인 피드백의 원칙들’ 중 일부는 다음과 같아요:

- 구체성(Specificity)

- 시기적절함(Timeliness)

- 비판단적 언어 사용(Descriptive, non-judgemental language)

- 정기적인 피드백(Regularity)

- 대면(face-to-face) 피드백

이 중 일부는 기존 모델에 반영되지 않았다는 점이 흥미롭죠. 예를 들어 정기적인 피드백 제공이나 비판단적 언어 사용은 모델보다는 문헌에서 더 많이 강조된 원칙이에요.

3️⃣ 후반부: 감독자의 태도와 피드백의 관계, 그리고 현실의 복잡성

연구진은 이렇게 말합니다:

“Effective feedback is not about just delivering a message; it involves facilitating a conversation to collaboratively understand the supervisee’s performance and find ways to enhance it.”

→ 효과적인 피드백은 단순한 전달이 아니라, 피감독자의 수행을 함께 이해하고 개선 방법을 찾기 위한 대화를 이끄는 것이다.

그리고 감독자가 단지 지식을 아는 것만으로는 부족하고, 다음과 같은 개인적 자질이 매우 중요하다고 강조해요:

- 태도(attitudes)

- 가치관(values)

- 동기(motivation)

- 헌신(commitment)

또한, **감독자의 이중 역할(conflicting roles)**이 피드백에 부정적 영향을 줄 수 있다는 점도 짚고 넘어갑니다.

“When conflicting roles are unaddressed, it can lead to a rupture in the educational alliance and limit a supervisee’s openness to disclosing areas they would benefit from improvement in.”

→ 상충되는 역할이 명확히 다뤄지지 않으면 교육적 동맹이 깨지고, 피감독자는 자신의 개선이 필요한 영역을 드러내는 데 주저하게 된다.

🧭 결론: 통합 모델의 의미와 향후 연구 방향

결론적으로, 모델 자체를 뒷받침하는 경험적 근거는 아직 제한적이지만, 피드백 원칙 자체에 대해서는 문헌 전반에서 상당한 합의가 이루어졌다는 점이 위안이 됩니다.

연구진은 다음과 같이 마무리합니다:

“We envisage that the principles outlined in our composite model emerging from this review will be of practical assistance to supervisors in working collaboratively with supervisees to deliver feedback effectively.”

→ 우리는 이번 고찰을 통해 도출된 통합 모델의 원칙들이, 감독자가 피감독자와 협력적으로 효과적인 피드백을 제공하는 데 실질적인 도움이 될 것이라 기대한다.

🩺 도입(Introduction)

Clinical supervision은 **전공의 교육(postgraduate medical education)**의 핵심 요소입니다.¹–³ 감독자가 피감독자에게 그들의 수행(performance)에 대해 제공하는 *피드백(feedback)*은, **효과적인 임상 지도(clinical supervision)**의 핵심 구성 요소로 간주되며,⁴–⁶ 피감독자의 학습과⁴ 수행 향상⁴ ⁷–⁹을 촉진합니다. 전통적으로 피드백은 감독자가 피감독자의 수행의 어떤 측면에 대해 **일방향적(one-way)**으로 정보를 전달하는 것으로 개념화되었습니다.¹⁰ 하지만 최근에는 피드백을 **대화(conversation)**로 간주하려는 경향이 증가하고 있습니다. 이때 감독자는 피감독자의 수행에 대해 **함께 성찰(joint reflection)**하고, 이를 어떻게 향상시킬 수 있을지에 대해 함께 논의하는 역할을 수행합니다.⁴ ¹¹ ¹²

이러한 *현대적인 개념화(contemporary conceptualisation)*에서 핵심은, 학습자(피감독자)를 적극적으로 참여시키는 것이며, 이는 피드백을 **수용(acceptance)**하고 **개선에 활용(use)**할 수 있도록 하기 위한 목적입니다.⁴ ¹¹ ¹²

감독자들은 일반적으로 충분하고 빈번하게 피드백을 제공한다고 믿고 있습니다.⁴ ⁸ ¹⁰ ¹³ ¹⁴ 하지만, 피감독자들은 자신이 받은 피드백이 양과 질 모두에서 부족하다고 인식하는 경향이 있습니다.⁴ ⁷ ⁸ ¹⁰ ¹³ ¹⁴ 효과적인 피드백을 제공하기 위한 가이드라인은 문헌상 존재하며, 대표적으로는

- Feedback Sandwich 모델,⁷ ⁸

- Pendleton’s rules,⁶–⁸

- ALOBA principles⁶ 등이 있습니다.

하지만 **이러한 가이드라인이 실제 경험적 근거(empirical evidence)**에 의해 얼마나 뒷받침되는지는 명확하지 않습니다.

본 연구의 목적은 전공의 임상 교육 상황에서 효과적인 피드백 제공에 대한 경험적 근거를 체계적이고 비판적으로 고찰하는 것이며, 부차적 목적으로는, 해당 문맥에서 사용되는 피드백 모델들과 가이드라인의 공통 요소와 차별 요소를 규명하고자 하였습니다.

🔍 연구 방법(Method)

본 연구는 **체계적 문헌고찰(Systematic Review)**로, **PRISMA 가이드라인(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)**¹⁵을 따랐으며, 연구 프로토콜은 PROSPERO에 등록하였습니다.¹⁶

📌 포함 기준 (Eligibility Criteria)

우리는 다음과 같은 조건을 만족하는 경험적(정성적 또는 정량적) 및 이론적 문헌을 찾고자 하였습니다:

- Population (대상): 전공의 의학 교육 맥락에서 임상 지도를 받는 의료 종사자(medical practitioners)

- Intervention (중재): 효과적인 피드백 제공을 목적으로 하는 모델 또는 가이드라인

- Outcome (결과): 피드백이 *효과적(effective)*이었는지를 중심으로 평가

→ 예: 피감독자의 행동 변화, 감독자 및 피감독자의 태도나 인식 - Comparator (비교군): 대부분의 문헌이 비통제(uncontrolled)일 것이라 예상되어 비교군 기준은 정의하지 않았음

- 제외 기준: 언어 및 출판연도에 제한을 두지 않음

🗂 정보 출처 (Information Sources)

예비 검색 후, JW가 아래 데이터베이스에서 정식 검색을 수행하였습니다:

- PubMed

- EMBASE

- PsycINFO

- CINAHL

- The Cochrane Library

최종 데이터 추출일은 2019년 8월 25일입니다. 또한, 선별된 경험적 문헌의 참고문헌 목록을 통해 추가 자료를 찾았으며, **해당 문헌의 교신저자들(corresponding authors)**에게 이메일을 통해 추가 연구 및 미출간 자료도 요청하였습니다.

🔍 검색 전략 (Search Strategy)

전체 검색 전략은 **보조 파일 1 (online supplemental file 1)**에 제공되어 있으며, PubMed에서 사용된 최종 검색어는 다음과 같았습니다:

‘(postgrad* OR trainee* OR doctor* OR physician* OR medical practitioner*) AND feedback AND (supervis* OR clinical teach*)’

✅ 연구 선정 (Study Selection)

문헌 선정 절차는 **도표(Figure 1)**에 요약되어 있습니다.

- JW가 모든 검색 결과를 EndNote X9에 불러온 후, 중복 문헌을 제거하고, 제목과 초록(Title and Abstract) 수준에서 1차 선별을 실시하였습니다.

- 전문(full-text) 수준에서의 포함 여부는 두 명의 저자(CR, JW)가 독립적으로 평가하였고, 논의와 합의를 통해 결정하였습니다.

🧪 질 평가 (Quality Appraisal of Empirical Studies)

포함된 경험적 연구들은 Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 체크리스트¹⁷를 사용하여 평가했습니다. 단, **설문조사(survey methodology)**를 사용한 연구에는 Center for Evidence-Based Management tool¹⁸을 사용했습니다.

- 두 명의 저자(CR, JW)가 독립적으로 체크리스트를 완료하고, 연구들을 poor / fair / good로 평가하였습니다.

- 이후 **제3의 저자(SP)**가 이 평가를 검토하고, 직접 체크리스트를 작성한 후, CR, JW와의 논의를 통해 최종 합의에 도달했습니다.

→ 전체 체크리스트 및 평점은 보조 파일 2에 수록되어 있습니다.

📊 자료 수집 및 분석 (Data Collection and Synthesis)

📌 1. 경험적 연구 (Empirical Studies)

두 명의 연구자(CR, JW)가 각각 독립적으로 경험적 논문에서 자료를 추출하였고, 불일치는 **제3의 연구자(SP)**와의 논의를 통해 **합의(consensus)**에 도달하였습니다.

- 메타분석(meta-analysis), 출판 바이어스에 대한 통계적 평가, **민감도 분석(sensitivity analysis)**은 **비교 가능한 연구가 충분하지 않아 수행되지 않았습니다.**¹⁹

- 데이터는 **표 형식(tables)**과 **서술적 종합(narrative synthesis)**을 통해 요약되었으며, 특히 포함된 연구의 질에 초점을 맞추었습니다.

📌 2. 피드백 모델 및 가이드라인 (Feedback Models and Guidance)

- JW는 이론적 및 경험적 논문에서 효과적인(effective), 비효과적인(ineffective) 피드백에 관한 모델과 가이드라인의 내용을 추출하였습니다.

- 정성적 내용 분석(qualitative content analysis) 방법론²⁰ ²¹을 사용하여 피드백과 관련된 핵심 주제(theme), 원칙(principle), **구성 요소(component)**를 식별하고, 각각이 얼마나 널리 인용되었는지와 경험적 근거의 유무를 확인하였습니다 → ⬅ 보조 파일 3(online supplemental file 3) 참조

- CR은 이 데이터를 독립적으로 검토 및 검증하였습니다.

- 이후, 효과적인 피드백과 비효과적인 피드백의 원칙들을 요약표(summative table) 형태로 정리하였습니다

→ ⬅ 보조 파일 4 - 또한 JW는 개별 피드백 모델들이 해당 핵심 원칙들을 포함하고 있는지를 분석하였습니다

→ ⬅ 보조 파일 5 - **핵심 구성 요소(core components)**는 전체 모델 중 50% 이상에 포함된 요소,

**공통 구성 요소(common components)**는 20% 이상에서 나타난 요소로 정의되었습니다. - 이러한 기준에 따라, 효과적 vs 비효과적 피드백의 공통 원칙을 표 형식으로 정리하고,

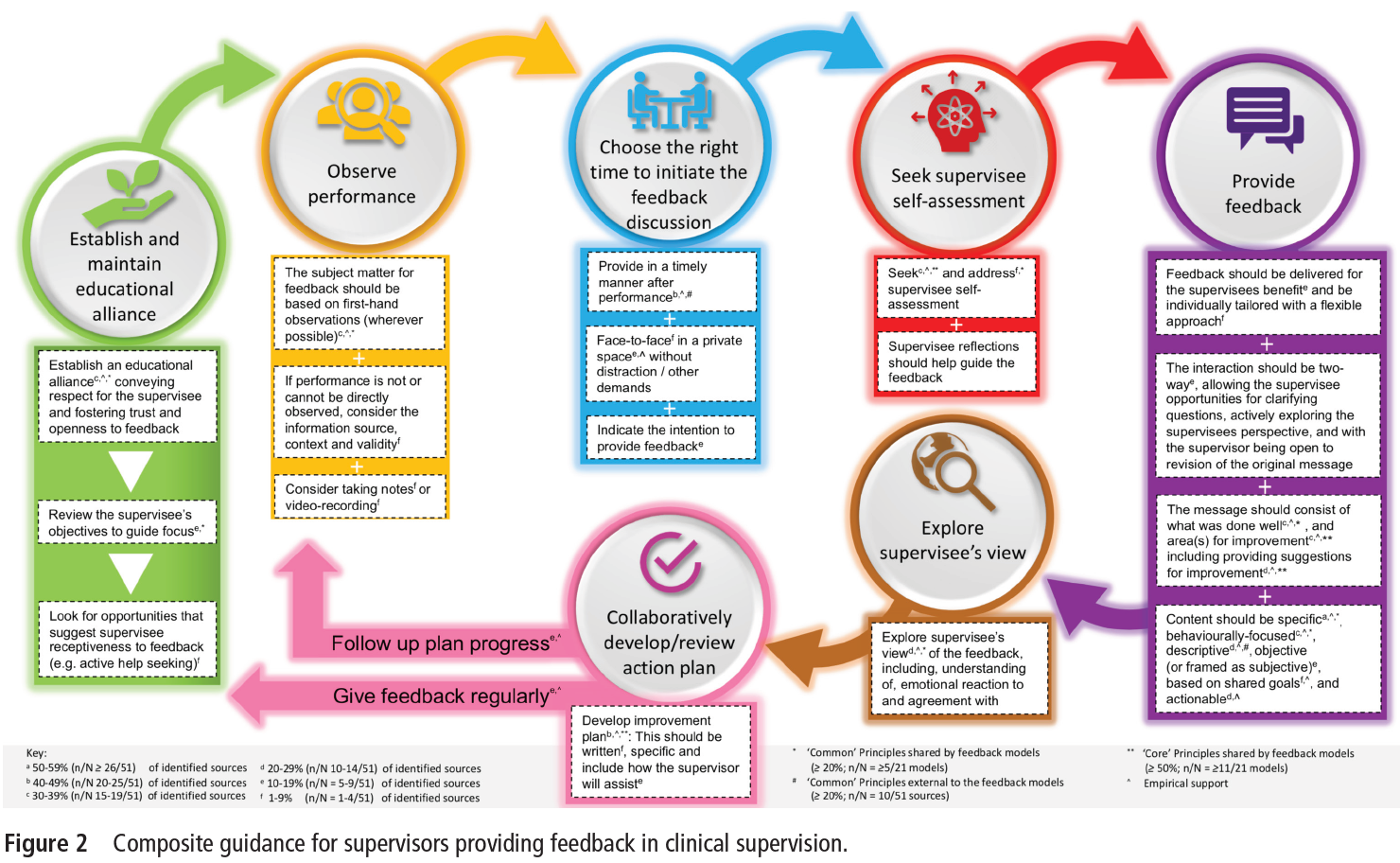

전체 문헌에서 도출된 효과적인 피드백 제공을 위한 가이드라인을 도식화된 형태로 시각화하였습니다.

🧾 결과 (Results)

🔎 검색 결과 요약

총 4745개의 문헌이 검색되었으며, 이 중 51개 문헌이 본 고찰에 포함되었습니다. 이 중 **12개는 경험적 데이터(empirical data)**를 보고하고 있었습니다. 검색, 스크리닝, 제외, 포함 과정을 요약한 PRISMA 흐름도는 Figure 1에 제시되어 있습니다.

📚 경험적 연구 개요 (Empirical Studies)

- 포함된 12개의 경험적 연구 중:

- 7편은 정성적 연구(qualitative)

- 4편은 정량적 연구(quantitative)

- 1편은 *혼합 방법 연구(mixed-methods)*였습니다.

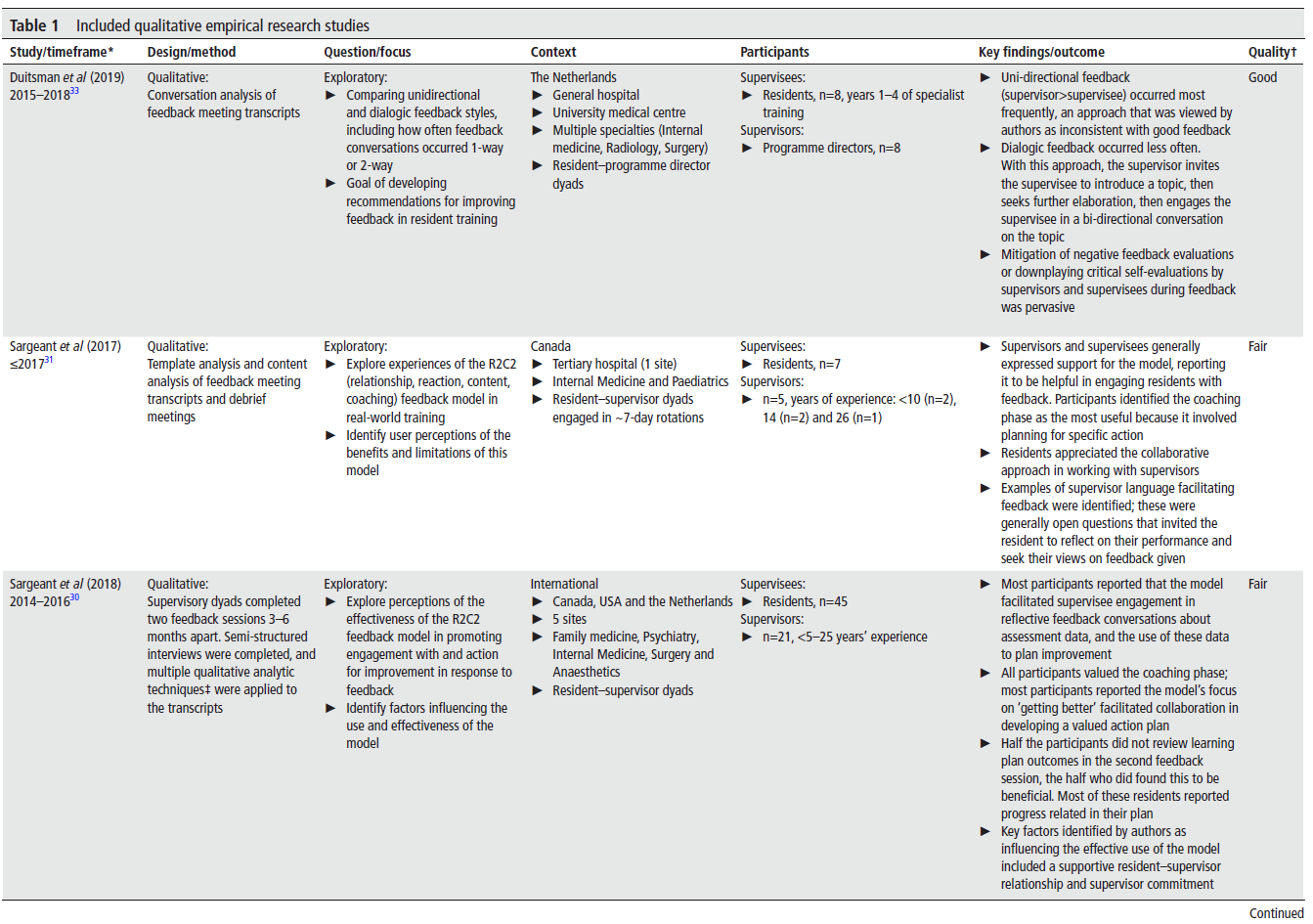

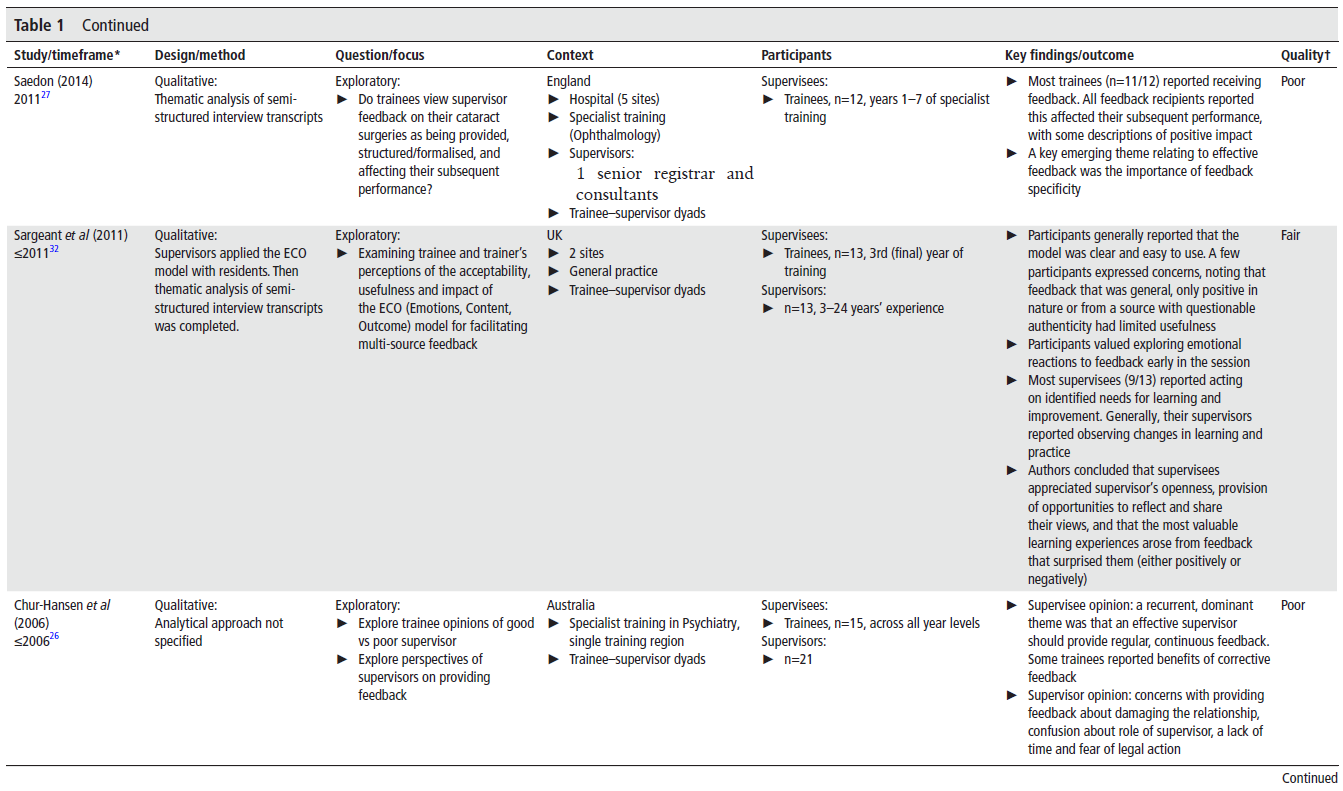

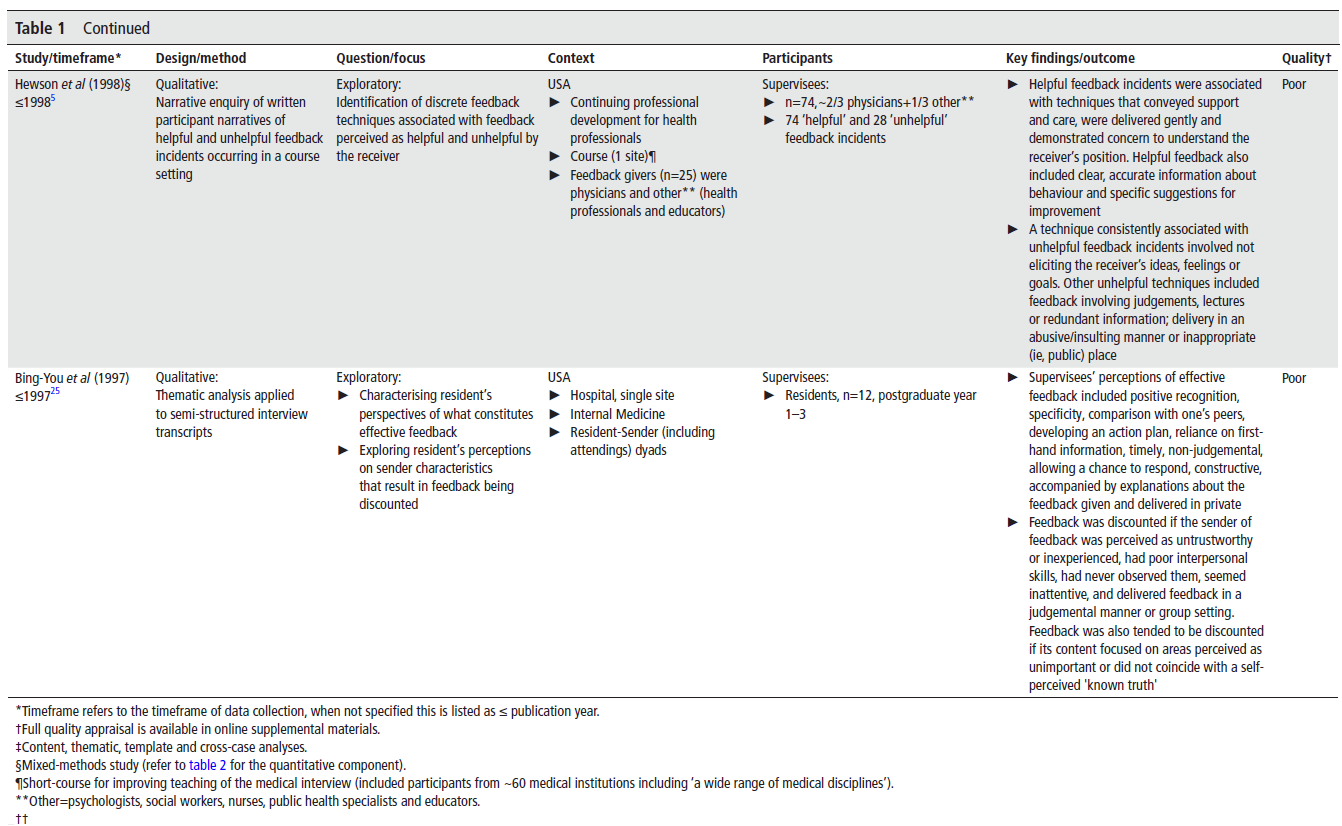

→ 정성적 연구와 정량적 연구는 각각 표 1, 표 2에 요약되어 있으며, 혼합 방법 연구는 두 표에 분할 포함되어 있습니다.

- **무작위 대조 연구(Randomised Controlled Trial, RCT)**는 1편뿐이었으며, 나머지 연구들은 **비통제 설계(uncontrolled design)**로 근거 중심 의학의 근거 수준에서 낮은 수준으로 평가되었습니다.²²–²⁴

- 피드백의 **효과성(effectiveness)**은 주로 다음의 인식(perceptions)을 통해 평가되었습니다:

- 피감독자(supervisees): ⁵ ²⁵–³²

- 감독자(supervisors): ²⁹–³²

- 동료들(colleagues): ²⁹

- 단 1편의 연구만이 **피감독자의 수행(performance)**에 대한 직접적인 영향을 탐구하였습니다.³⁴

🧠 정성적 연구 (Qualitative Studies)

- 정성 연구 8편(혼합 연구 포함) 중:

- 4편: ‘낮은(‘poor’) 질’로 평가됨

- 3편: ‘보통(‘fair’) 질’

- 1편: ‘높은(‘good’) 질’

- ‘poor’ 평가를 받은 연구:

- 피감독자 인터뷰 연구 2편²⁵ ²⁷

- 피드백 경험에 대한 내러티브 탐구 1편⁵

- 훈련생 및 감독자의 인식을 탐색한 탐색적 연구 1편²⁶

- ‘fair’ 평가 연구:

- 특정 피드백 모델을 적용하고, 피드백 회의 녹취록을 분석하거나 감독자 및 피감독자와 디브리핑 회의를 진행함³⁰–³²

- ‘good’ 평가 연구:

- 피드백 대화의 녹취록을 분석하여 **상호작용 유형(one-way vs two-way)**을 포함한 상호작용 형태를 식별³³

📌 특정 피드백 모델을 탐구한 3개의 연구

✅ R2C2 모델 (fair-quality 2편)³⁰ ³¹

- 구성 단계:

- 관계 형성(Rapport and Relationship)

- 피드백에 대한 반응 탐색(Reaction)

- 피드백 내용(Content) 이해 확인

- 수행 변화(Coaching) 계획

- 피드백 대화에 피감독자가 적극 참여하도록 돕는 데 효과적이며, 수행 개선 계획 수립 및 행동 변화로 이어졌다고 보고됨

✅ ECO 모델 (fair-quality 1편)³²

- 구성: 감정(Emotion) → 내용(Content) → 결과(Outcome) 순으로 다룸

- 감독자 및 피감독자 모두 긍정적으로 평가하며, 피감독자는 개선 영역에 따라 실제 행동 변화가 있었고, 감독자는 실제 실무 변화를 목격하였다고 보고

🔍 구체적 모델이 아닌 원칙 중심 연구 (5편)

효과적인 피드백의 공통 구성 요소로 다음이 보고됨:

- 존중적이고 우호적인 교육 분위기 조성

- 정기적이고 시기적절한 피드백 제공

- 구체적이고 명확한 피드백

- 직접 관찰에 기반한 피드백

- 비판단적(non-judgemental) 접근

- 개선 계획 수립

이러한 원칙들은 대부분 **피감독자의 인식(perception)**을 통해 도출되었으며,

피감독자가 유익하다고 느낀 피드백 사건과 연관됨

📈 정량적 연구 (Quantitative Studies)

- 정량 연구 5편(혼합 연구 포함) 중:

- 4편: ‘보통(fair)’ 질

- 1편: ‘낮은(poor)’ 질 (회의 초록만 존재)²⁸

- RCT 연구(fair-quality):

- metrics-based vs non-metrics feedback 비교: 초음파 시술에서 단계 수행 증가, 오류 감소³⁴

- 문서화된 실행 계획과 피드백 간 연관성을 분석한 연구 1편: 피드백 상호작용이 아닌 문서 양식 분석에 국한³⁵

- 다중 출처 피드백(multi-source feedback) 도구를 평가한 연구 1편: 전반적으로는 긍정적 평가, 그러나 감독자와 피감독자의 인식 차이 존재²⁹

- 도움이 된(helpful) vs 도움이 안 된(unhelpful) 피드백을 비교한 연구 1편⁵:

- 도움이 된 피드백의 9가지 기법:

예: 친근하고 존중하는 분위기 조성, 비판단적 접근 - 도움이 안 된 피드백의 5가지 기법:

- 피드백 전에 피감독자의 생각/감정을 묻지 않음

- 개선 제안 없음

- 목표 기반 아님

- 양이 너무 많거나 적음

- 판단적인 태도

- 도움이 된 피드백의 9가지 기법:

🧱 문헌에 나타난 피드백 모델 (Feedback Models in the Literature)

총 21개의 피드백 모델이 임상 감독(clinical supervision)에서 효과적인 피드백을 다루는 것으로 확인되었습니다

→ ⬅ 보조 파일 5(online supplemental file 5) 참조

📌 핵심 구성 요소(Core Components)

전체 모델의 ≥50% (n≥10) 이상에서 공통적으로 나타난 핵심 요소는 다음과 같습니다:

- 피감독자의 자기평가(self-assessment)를 유도함

- 개선이 필요한 영역을 언급함

- 개선 제안(suggestions for improvement)을 제공함

- 개선 계획(improvement plan)을 수립함

📌 공통 구성 요소(Common Components)

*전체 모델의 ≥20%~50% (n≥5)*에서 발견된 공통 요소는 다음과 같습니다:

- 교육적 동맹(educational alliance) 구축

- 피감독자의 목표를 검토하여 피드백의 초점을 설정함

- 피감독자의 자기평가를 다룸

- 피드백 내용은 구체적이고(specific), **행동 중심적(behaviourally focused)**이며,

가능하다면 직접 관찰(first-hand observations)에 기반하고, 잘 수행된 점에 대한 긍정적 언급을 포함함 - **피감독자의 피드백에 대한 인식(view)**을 탐색함

💡 중요한 점: 모델 간에 상충되는 원칙이나 구성 요소는 발견되지 않았습니다.

📂 모델의 유형 분류 (Types of Feedback Models)

각 모델은 강조하는 측면에 따라 다음의 세 가지로 분류되었습니다:

| 유형 | 비율(n) | 예시 모델 |

| 구조 중심(structure-focused) | 76% (n=16) | Feedback Sandwich, Pendleton’s Rules |

| 내용 중심(content-focused) | 33% (n=7) | Chicago Model, A Feedback Model (단, 후자는 구조 중심에 포함되지 않음) |

| 지원 중심(supportive-focused) | 14% (n=3) | R2C2, COACH |

| 기타 분류 불가 | 1개 모델 | Student/trainee-centred model (세부 정보 부족으로 분류 어려움) |

🔬 경험적 검증이 이루어진 모델

- **21개 모델 중 단 2개(10%)**만이 경험적 연구에 의해 뒷받침됨:

- R2C2 model

- ECO model

- 핵심 원칙(core principles) 포함 비율:

- R2C2 모델: 75% (n=3)

- ECO 모델: 50% (n=2)

- 공통 요소(common features) 포함 비율:

- 각 모델 모두 37.5% (n=3)를 포함

📜 효과적/비효과적 피드백의 원칙 (Principles of Effective and Ineffective Feedback)

전공의 임상 교육 문헌에서 다양한 효과적 및 비효과적 피드백의 원칙이 확인되었습니다.

- 20% 이상(n≥10)의 문헌에서 반복적으로 언급된 **공통 원칙(common principles)**은 표 3에 정리됨

→ ⬅ 보조 파일 4 참조 - 각 원칙은 경험적 연구에 의해 어느 정도 지지되며, 대부분은 ‘보통(fair)’ 수준의 연구에서 도출됨

- 가장 많이 언급된 효과적 피드백의 원칙:

- ‘구체적으로 제공하기(being specific)’

⚠️ 모델과 불일치하는 원칙들

다음 두 가지 원칙은 많이 언급되었음에도, 피드백 모델 내 공통 구성 요소로 포함되지 않았습니다:

- 시기적절한 피드백 제공(timely feedback)

- 판단적이지 않은 언어 사용(descriptive rather than judgemental language)

또한, 아래 두 원칙은 어떠한 모델에서도 나타나지 않았지만, 문헌상에서 자주 언급된 효과적인 피드백의 원칙입니다:

- 정기적인 피드백 제공(regular feedback)

- 대면 피드백(face-to-face feedback)

⚖️ ‘평가적 진술(evaluative statements)’에 대한 문헌 내 상반된 입장

- 다수의 문헌에서는 비판단적 언어(non-evaluative language) 사용의 중요성을 강조함⁶ ⁷ ³⁶ ³⁷ ⁴⁰ ⁴¹

→ 감독자의 **평가적 언급은 피감독자의 방어적 태도(defensiveness)**를 유발할 수 있어 학습에 방해됨 - 반면, **일부 문헌에서는 수행 기준(performance standards)**과의 비교를 권고함⁴ ⁴²

→ 피감독자가 격차(gaps)를 명확히 인식할 수 있도록 하기 위함 - 한 연구는 동기 유발에 도움이 된다면 평가 기준과의 연결이 바람직하다고 하며,

**비교가 좌절감을 유발할 경우에는 자가 향상(personal excellence)**에 초점을 둘 것을 제안함¹⁰

🧩 효과적인 피드백 제공을 위한 통합 모델 (Composite Model)

문헌에 나타난 다양한 가이드라인을 종합하여

__임상 감독 상황에서 효과적인 피드백 제공을 위한 ‘통합 모델(composite model)’__을 제시함

→ ⬅ Figure 2 참고

이 모델은 다음을 포함합니다:

- 모든 핵심 및 공통 구성 요소와 원칙

- 모델 외 문헌에서 제안된 공통 원칙들

📌 통합 모델의 주요 강조점

- 교육적 동맹(educational alliance) 형성의 중요성

- 여러 단계에서 피감독자의 의견을 수렴하고 그에 따라 피드백을 **유연하게 조정(adapt)**할 것

- **직접 관찰(first-hand observation)**의 중요성 강조

- **구체성(specificity)**과 개선 계획 수립(improvement planning) 강조

✅ 이 모델은 기존의 개별 모델들보다 구조적(structural), 내용 기반(content-based), 지원 중심(supportive) 측면 모두를 아우르는 보다 포괄적인 접근을 제시합니다.

💬 논의 (Discussion)

임상 감독 상황에서 효과적인 피드백을 제공하기 위한 다양한 모델들이 존재합니다. 그러나, 이러한 모델 중 경험적 검증을 받은 것은 전체의 10%에 불과하며, **모델 간 비교 효과성(comparative effectiveness)**에 대한 근거는 존재하지 않습니다.

그나마 다행인 점은, 다양한 피드백 모델들 간에 **핵심 및 공통 구성 요소들(core and common components)**이 일관되게 공유되고 있다는 것입니다. 또한, 이 구성 요소들은 **보다 광범위한 문헌에서 제시된 효과적인 피드백 원칙들과도 잘 정렬(alignment)**되어 있었습니다.

문헌에서 자주 언급되는 피드백 원칙들은 **일정 수준의 경험적 근거(empirical support)**를 가지며, 그 근거의 대부분은 ‘보통(fair)’ 수준으로 평가된 경험적 연구들에서 도출되었습니다. 이처럼 피드백 모델들의 공통 요소와 효과적 피드백의 원칙들을 식별함으로써, 우리는 **임상 감독 상황에서 효과적인 피드백을 제공하기 위한 통합 모델(composite model)**을 제안하였습니다. 이 모델은 의학교육뿐 아니라 다양한 임상 훈련 분야에서 감독자와 기관 모두에게 실질적으로 유용할 것으로 기대됩니다.

🤝 피드백 제공에서 감독자-피감독자 관계의 중요성

임상 감독 상황에서 효과적인 피드백을 제공하는 데 있어, 가장 핵심적인 요소 중 하나는 감독자(supervisor)와 피감독자(supervisee) 간의 관계입니다.

- 감독자가 **교육적 동맹(educational alliance)**을 형성하기 위한 사전 노력을 기울이고,

- 이 동맹을 유지할 수 있도록 개별화된 맞춤형 피드백을 제공하는 것이 중요합니다.

__지원적이고 협력적인 접근 방식(supportive and collaborative approach)__은 피감독자가 피드백을 유효하고 관련성 있는 것으로 인식하고, 실제로 행동으로 옮길 가능성을 높여줍니다.

효과적인 피드백은 단순한 정보 전달이 아니라,

피감독자의 수행을 함께 이해하고 이를 향상시키기 위한 대화(conversation)의 촉진입니다.

❓ 형식(formal) vs 비형식(informal), 형성(formative) vs 총괄(summative) 피드백 구분의 모호함

본 고찰에 포함된 많은 논문들이 자신들이 다루는 피드백이 형식적 또는 비형식적인 것인지,

그리고 형성적 또는 총괄적 목적 중 어느 것인지를 명확히 기술하지 않았습니다.⁵ ²⁷ ³⁷ ³⁸

- 일부 문헌은 피드백이 형식적/비형식적 모두에 해당한다고 명시하였고,⁴ ⁶ ⁴¹

- 또 다른 문헌은 형성적/총괄적 목적 모두를 언급했습니다.¹³ ³⁰ ⁴²

- 몇몇은 **형성적 피드백(formative feedback)**에 초점을 두었으며,⁷ ²⁶ ³⁵

- 일부는 **형식적 형성 평가(formal formative assessment)**에 집중했습니다.³⁶

한편, 어떤 논문은 피드백을 **항상 형성적인 것(formative)**으로 간주하며, **총괄적 평가(summative evaluation)**와는 구분된다고 보았습니다.⁴⁰ ⁴³

실제 교육 현장에서는 **형식-비형식, 형성-총괄의 이분법적 구분보다는 연속선(continuum)**으로 존재하며,

이 피드백은 평가와도 통합되어 작동하고 있습니다.⁸ ³⁰

본 고찰에서 제시한 원칙들과 통합 모델은,

- 짧고 비공식적인 형성 피드백,

- 직장 기반 평가(workplace-based assessment)를 포함한 형식적 형성 피드백,

- 총괄적 평가 후 제공되는 피드백 등

__임상 감독 상황에서 이루어지는 모든 형태의 피드백 상호작용에 적용 가능__합니다.

⏩ 따라서, **개인과 관계, 그리고 맥락에 따라 요소들을 조정할 수 있는 유연한 접근(flexible approach)**이 권장됩니다.

🚧 기존 문헌의 한계 (Limitations of the Existing Literature)

효과적인 피드백에 관한 가이드라인과 원칙에 대한 신뢰도는 경험적 근거의 수량과 질이 제한적이라는 점에서 영향을 받습니다.

❗ ‘효과적인 피드백’ 정의 및 측정의 문제

- 피드백의 **효과성(effectiveness)**은 주로 감독자와 피감독자의 **주관적 인식(subjective perception)**을 통해 측정됨

- 이는 중요하지만, 피드백의 **주된 목표인 수행 향상(professional development)**을 직접적으로 측정하지는 않음⁴ ¹⁰

🧠 보다 직접적인 측정 지표는 피감독자의 행동 변화, 태도, 지식의 변화일 수 있습니다.

하지만 행동 변화를 주요 결과 지표로 삼는 것에는 도전과제와 문제가 존재합니다:

- 감독자가 피감독자의 관점을 탐색하지 않을 경우, 학습 필요를 **오인(misidentify)**할 수 있음⁴⁴

- 관련성이 낮은 피드백은 피감독자의 신뢰감과 자신감 저하를 초래할 수 있음⁴⁴

📉 해로운 피드백의 결과:

- **동기 저하(demotivation)**⁸

- **수행 저하(performance deterioration)**⁸ ¹¹

- **학습과 평가에 대한 소외(disengagement)**⁴⁵

- 자기평가 공유에 대한 회피⁴³

✅ 따라서, 행동 변화 하나만으로 피드백의 효과를 판단하는 것은 충분하지 않음

대신, **피드백에 대한 만족도(satisfaction)**는 보다 실용적인 측정 지표가 될 수 있습니다.⁴⁶

👁️ 지각(perception)의 역할

감독자와 피감독자의 피드백에 대한 지각은 피드백이 의미 있는 학습으로 이어지는 정도에 매우 큰 영향을 미칩니다.⁴⁷

- 피감독자가 피드백을 관련 있고 의미 있는 것으로 인식할 경우, 수용하고 행동으로 옮길 가능성이 커집니다.

- 이는 **치료적 동맹(therapeutic alliance)**이 치료 결과에 영향을 미치듯, **교육적 동맹(educational alliance)**이 피드백의 효과성에도 중요한 영향을 미친다는 점을 시사합니다.¹¹

→ 따라서, 임상 감독 하에서의 효과적인 피드백은 개별 맞춤형으로 제공되며, 교육적 동맹을 유지하는 방식이어야 합니다.

🔍 향후 연구 방향 (Future Research)

앞으로의 연구는 다음과 같은 한계를 극복해야 합니다:

- 피드백 효과성의 최적 측정 방법은

- 행동, 태도, 지식 변화라는 객관적 개선 지표와

- 피드백에 대한 만족도라는 주관적 지표의 **이중 고려(dual consideration)**가 필요

- **평가적 언어(evaluative language)**의 영향은 현재 문헌에서 상반된 결과가 존재하므로,

더 정교하게 **하위 유형별(subcategories)**로 구분하고 연구될 필요가 있음⁴ ⁶ ⁷ ³⁶ ³⁷ ⁴⁰–⁴² ⁴⁴ - 많은 감독자가 **이중 역할(dual role)**을 가지므로 평가적 언어를 피하기 어려운 구조적 한계도 고려되어야 함⁴⁸ ⁴⁹

- 다른 교육 맥락에서의 피드백 문헌도 비교 검토하여, 의학교육 문헌과의 차이점이나 보완 요소를 규명할 수 있음

🧩 보완적 프레임워크의 고려 (Supplementing Feedback Guidance with Broader Supervision Frameworks)

이번 고찰에서 제시된 효과적인 피드백 제공을 위한 가이드라인은 더 넓은 감독(supervision) 프레임워크를 고려함으로써 보완될 수 있습니다. 예를 들어, 심리학 분야에서는 감독의 효과성을 높이기 위해 **역량 기반 임상 감독 모델(competency-based clinical supervision model)**이 개발되었습니다.⁵⁰ 이 모델은 감독자가 **임상 감독 능력(clinical supervision competence)**을 개발하고 이를 명확히 입증할 수 있어야 함을 강조합니다.⁵⁰

- **교육적 동맹(educational alliance)**에 대한 피감독자의 평가와⁵¹

- **감독자의 역량(supervisory competence)**에 대한 평가는⁵² 심리측정 도구(psychometric tools)를 통해 가능하며,

- 피감독자의 평가 외에도, 동료나 ‘감독 전문가’에 의한 감독 역량 평가도 수행될 수 있습니다.⁵²

예: 감독 세션 녹화 영상을 리뷰하는 방식 등

이러한 감독자 역량 기반 프레임워크는

임상 감독자가 효과적인 피드백을 제공하는 능력을

달성, 유지, 최적화, 평가하는 데에 도움이 될 수 있습니다.

이와 같이 피드백 제공에 관한 가이드라인은 다른 프레임워크들과 병행하여 유용하게 활용될 수 있습니다.

하지만 궁극적으로는,

- 감독자의 태도(attitudes),

- 가치관(values),

- 동기(motivation),

- **고품질 감독에 대한 헌신(commitment)**에

의존하게 됩니다.⁵⁰

⚠️ 한계 (Limitations)

본 체계적 문헌고찰은 **전공의 의학교육(postgraduate medical education)**과 **임상 중심 데이터베이스(clinically oriented databases)**에 국한되었습니다.

- 학부 수준 의학교육(undergraduate medical education),

- 비의학 임상 분야(non-medical clinical disciplines),

- **비임상 분야(non-clinical professions)**에서의 감독 및 피드백에 관한 근거는 포함하지 않았습니다.

이러한 명확한 초점 설정은 해당 맥락 내에서의 심층적 이해를 가능하게 해주었지만, 동시에 다른 분야의 감독 효과성에 관한 통찰을 일반화하기에는 한계가 있습니다.

🧱 분석 상의 개념적 중복 (Conceptual Overlap in Coding)

본 고찰에서 도출된 모델 구성 요소와 피드백 원칙은 다양한 문헌에서의 **정성적 내용 분석(qualitative content analysis)**을 기반으로 하였습니다. 이 과정에서 **개념 간 중복(semantic overlap)**이 일부 발생하였습니다. 예를 들어,

- *‘개선 제안 제공(providing suggestions for improvement)’*이라는 원칙은,

- ‘개선 영역 언급(commenting on area for improvement)’

- *‘개선 계획 수립(developing an action plan)’*과 중복될 수 있습니다.

우리는 이러한 중복을 특정 원칙에 대한 근거를 과대평가하거나,

피드백 제공을 지나치게 단순화하지 않기 위해 허용하였습니다.

🧑🤝🧑 감독자 중심 접근의 한계 (Supervisor-Focused Perspective)

본 고찰은 피드백 제공 시 **감독자의 행동(actions)**에 초점을 맞추고 있으며,

- 피감독자의 역할이나³

- 피드백 수용의 과정은 상대적으로 덜 고려되었습니다.⁴⁸

피감독자의 참여도, 수용성, 반응성은 피드백의 효과성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, **병원 및 보건 조직의 문화(cultural factors)**도 감독 및 피드백의 효과성에 영향을 줄 수 있습니다.³ ⁴³ ⁴⁸

🧩 이중 역할(conflicting roles) 문제

일부 전공의 교육 환경에서는 감독자가

- 직속 관리자(line manager) 또는

- 공식 평가자(assessor) 등

__복수의 상충되는 역할(conflicting roles)__을 수행합니다.⁴⁸ ⁴⁹

이로 인해 감독자는 피드백 제공 시 다음과 같은 복잡성을 경험하게 됩니다:

- 비평가적 언어(non-evaluative language) 사용의 어려움

- **수행 기준(performance standards)**과 연결하지 않기 위한 노력의 어려움

🎯 피감독자는 이 피드백이 진심에서 비롯된 것인지, 아니면 기관의 요구사항을 만족시키기 위한 것인지

의심하게 될 수 있습니다.¹¹

😔 상충되는 역할이 명확히 다루어지지 않을 경우, **교육적 동맹의 파열(rupture)**을 초래할 수 있으며,

피감독자는 자신의 개선이 필요한 영역을 솔직하게 공유하기 꺼리게 됩니다.⁴⁹

✅ 결론 (Conclusion)

전공의 의학교육 맥락에서 임상 감독 시 효과적인 피드백 제공을 위한 특정 모델과 가이드라인을 지지하는 경험적 근거는 제한적입니다. 그러나, 본 고찰을 통해 널리 공유되는 피드백 원칙들에 대해서는 일정 수준의 근거가 확인되었습니다. 피드백이라는 복합적이며 다면적인 영역에 대해 향후에는 다음과 같은 연구가 요구됩니다:

- **행동 변화(behavioural change)**와

- **피감독자의 관점 평가(perceptions of supervisees)**를

통합적으로 고려하는 최적의 피드백 효과 측정 방법 개발

현재 문헌에서는 효과적인 피드백과 그렇지 않은 피드백에 대해 전반적으로 일관된 관점이 제시되고 있다는 점은 고무적입니다.

📌 본 고찰에서 도출된 통합 모델에 포함된 원칙들은

감독자들이 피감독자와 협력적으로(cooperatively) 피드백을 제공하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대됩니다.

Guidance for providing effective feedback in clinical supervision in postgraduate medical education: a systematic review