Medical competence as a multilayered construct

🧭 의사 역량, 이렇게 층을 나눠볼 수 있어요:

‘정전적 지식’에서 ‘개인화된 실천’까지, 의료 역량의 세 가지 층위

의료 전문직에서 "좋은 의사"를 정의하는 건 정말 쉽지 않죠. 지식만 많다고 좋은 의사는 아니고, 기술이 뛰어나도 환자와 소통이 안 되면 곤란합니다. 게다가 아무리 기준이 있어도, 모든 의사가 똑같을 순 없어요.

그래서 오늘 소개할 논문은 이 복잡한 문제를 풀기 위한 흥미로운 접근을 제시해요.

바로 **의료 역량(medical competence)**을 세 가지 층위로 나눈 모델입니다.

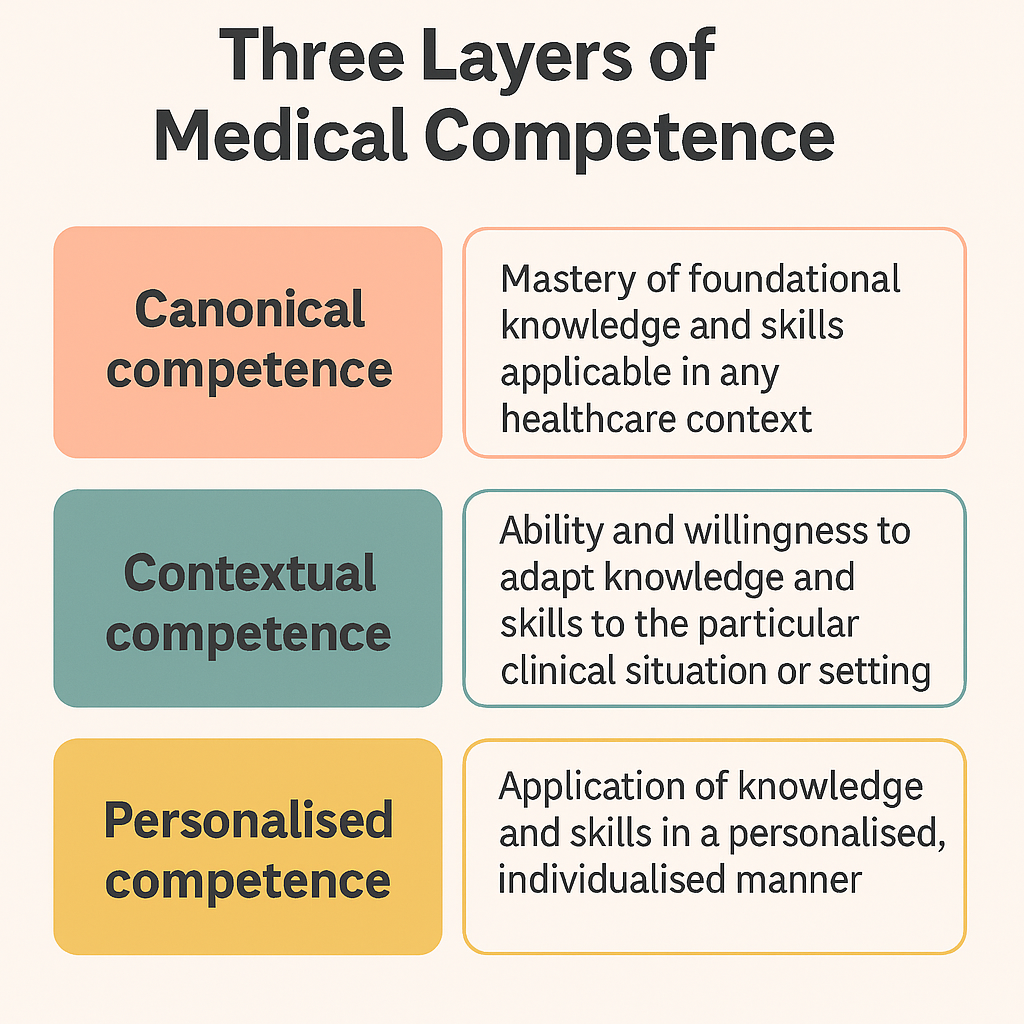

🎯 핵심 개념: 세 층위 모델 (Three Layers of Competence)

이 논문에서는 의료 역량을 다음과 같이 세 층위로 구분합니다:

- 정전적 역량 (Canonical competence)

- 맥락적 역량 (Contextual competence)

- 개인화된 역량 (Personalised competence)

각 층위는 의료 교육과 평가에서 어떤 기준을 적용해야 하는지에 대해 다른 접근이 필요하다고 말해요.

🔍 층위 1: 정전적 역량 Canonical Competence

기초 의학 지식, 근거 기반 치료 원칙, 해부학이나 생리학처럼 "누구나 알고 있어야 하는 내용"이 여기에 속합니다.

"Canonical competence can be regarded as foundational; in principle, all practitioners should have mastered it and be ready to use and defend it."

정전적 역량은 기본 토대이며, 모든 의사는 이를 숙지하고 사용할 수 있어야 하며, 필요하다면 이를 옹호할 준비가 되어 있어야 한다.

이 층위의 평가에는 표준화된 시험, 즉 지필 시험이나 기술 평가 같은 방식이 잘 맞습니다.

🔍 층위 2: 맥락적 역량 Contextual Competence

같은 지식과 기술이라도, 병원마다, 환자마다, 팀마다 적용 방식은 달라지죠.

맥락에 맞게 행동하고, 로컬 룰에 적응하는 능력이 여기 해당돼요.

"Competence is, to some extent, inseparable from the context in which it has been developed."

역량은, 어느 정도까지는 그것이 발달한 맥락과 분리될 수 없다.

그래서 이 층위에서는 **직장 기반 평가(Workplace-Based Assessment, WBA)**가 주로 사용되고,

**“잘할 수 있는가?”보다는 “이 환경에서 믿고 맡길 수 있는가?”**가 핵심 질문이에요.

🔍 층위 3: 개인화된 역량 Personalised Competence

이제부터 진짜 재밌는 층위!

여기서는 지식과 기술을 개인의 경험과 신념에 따라 ‘자신만의 방식’으로 풀어내는 능력을 말합니다.

말하자면, 의사의 ‘스타일’, ‘의술(the art of medicine)’이죠.

"It regards performance beyond the standards that must be met to allow trainees or physicians to practice."

이 층위는 의사들이 진료를 수행하기 위해 충족해야 하는 기준을 넘어서 나타나는 수행에 관한 것이다.

이런 역량은 표준화된 시험으로는 측정할 수 없어요. 대신,

동료나 환자, 또는 팀원과의 자연스러운 상호작용 속에서 ‘이 사람, 뭔가 다르다’는 인상으로 평가되죠.

💡 그렇다면, 왜 이런 구분이 필요할까요?

의사 역량을 이렇게 세 층으로 나누면, 각 층위에 적절한 교육 방식과 평가 도구를 맞춤형으로 설계할 수 있어요.

논문에서는 이렇게 말합니다:

"This framework is useful to define medical competence because it reconciles tensions between the need for standardised assessment of knowledge and skills and the needs and requirements of the diverse circumstances in which clinicians practice."

이 프레임워크는, 지식과 기술에 대한 표준화된 평가의 필요성과, 임상의들이 다양한 상황에서 활동할 수 있어야 하는 필요 사이의 긴장을 해소하는 데 유용하다.

📌 세 층위, 이렇게 다릅니다!

| 항목 | 정전적 역량 | 맥락적 역량 | 개인화된 역량 |

| 기준 설정 주체 | 일반화된 전문가 합의 | 현장 전문가 팀 | 자기 결정 + 동료 검토 |

| 평가 목적 | 학습 진도 | 진도 + 환자 안전 | 진료의 질, 탁월함 |

| 평가 방법 | 표준 시험 | 다양한 현장 관찰 | 동료/환경의 인상 |

| 실패 시 결과 | 교육 과정 중단 | 감독 연장 | 팀과의 부적합, 직무 스트레스, 불만족 |

✨ 마무리하며

우리가 생각하는 "의사의 역량"은 단순한 시험 점수나 기술 숙련만으로 설명되지 않아요.

그 안에는 맥락에 맞게 행동하는 능력,

그리고 자신만의 색깔로 진료를 해나가는 역량까지 포함돼야 하죠.

이 논문은 그런 복합적 역량을 ‘층위(layer)’라는 개념으로 풀어내며,

의료 교육자나 정책입안자가 교육과 평가의 방향을 더 정교하게 설계할 수 있도록 도와줍니다.

"Our attempt was … to explain competence as a layered construct that allows a reconciliation of the need for standards for assessment and the need for the development of individualised professional identity."

우리는 이 글을 통해, 평가 기준의 필요성과 개별화된 전문 정체성 발달이라는 두 가지 요구를 조화롭게 설명할 수 있는 층위적 역량 모델을 제시하고자 했다.

1 | 서론

보건의료 전문직에서의 **역량 기반 교육(competency-based education, CBE)**은 여러 국가에서 교육자, 교육 프로그램, 규제 기관들에 의해 널리 수용되고 있다. 하지만 **의료 역량(medical competence)**이라는 개념 자체는 항상 다소 모호하고(fuzzy) 정의하기 어려운 개념으로 여겨져 왔다¹ ². Hodges는 역량의 정의가 담론의 관점에 따라 어떻게 달라지는지를 보여주었다³. 그럼에도 불구하고, 의료 역량은 반드시 정의되어야 한다는 데에는 일반적인 합의가 있다. 이는 차세대 보건의료 제공자를 양성하기 위해 어떤 교육이 얼마나 필요한지를 결정하고, 누가 의료행위를 할 수 있는지 또는 할 수 없는지를 판단하는 데 필수적이기 때문이다.

예를 들어, “The habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice for the benefit of the individual and community being served”⁴와 같은 정의는 포괄적이고 매력적으로 보이지만, 교육생이 언제, 혹은 어느 정도로 ‘충분히 역량을 갖췄는지’를 판단하기 위한 기반으로는 부족하다.

역량, 역량 요소(competencies), 그리고 역량 기반 교육에 대한 수많은 정의 시도들⁵–⁹은 **의료 역량의 전체적(holistic) 특성을 포착하지 못하고 지나치게 환원주의적(reductionist)**이라는 비판을 받아왔다¹⁰–¹⁵.

의료 역량이 무엇인지에 대한 지속적인 논의는 학문적으로 유익하고 중요할 수 있지만, 실제로 교육 프로그램이나 임상의, 교육자들이 교육과정을 구성하거나 학습자를 평가하는 데에는 크게 실용적이지 않았다. 결국 의료 교육의 목표인 **‘역량을 갖춘 의사’(a competent physician)**는 학습자가 내일, 다음 달, 내년에 무엇을 할 수 있어야 하는가라는 구체적인 활동으로 번역되어야 한다.

2010년 Carnegie 보고서는 의료 교육에 대해 “학습 성과를 표준화하고, 학습 경로는 개인화하라(standardize learning outcomes and individualize learning pathways)”¹⁶ ¹⁷고 제안하였다. 그러나 동시에, 의료 교육의 결과물인 졸업생들이 서로 동일할 수 없다는 점, 그리고 의과대학이 동일한 의사를 ‘생산’하는 공장이 아니라는 점도 인식해야 한다.

의료 역량을 평가하기 위해 표준을 정의하고 사용하는 과정은, 보건의료 소비자를 보호해야 한다는 전제 아래, 어느 정도까지 개인차를 허용할 수 있는지를 질문하게 만든다. CanMEDS 프레임워크¹⁸나 ACGME milestones에 포함된 상세한 행동 중심 역량 기술은 처방적인(prescriptive) 성격을 띠는 듯하지만, 실제로는 개인차에 대한 여지를 내포하고 있다¹⁹.

‘역량(competence)’이라는 단어는 **최소한의 허용 가능한 능력 수준(minimum level of acceptable proficiency)**을 의미하는 **규범적 의미(normative connotation)**를 가지게 되었으며, 이는 의료 행위의 적정성을 판별하는 기준으로 여겨지고 있다. 원래 Dreyfus와 Dreyfus는 이 용어를 ‘기술 발달의 중간 단계’로서 정의하였다²⁰ ²¹. 하지만 이 글에서는 역량이라는 개념을 좀 더 일반적인 의미에서 되돌아보고자 한다. 역량은 높거나 낮을 수 있고, 실제 진료에 적합할 수도 부적합할 수도 있다. ‘숙련(masterly)’, ‘탁월함(excellence)’, ‘전문성(expertise)’, 그리고 ‘결함(deficiency)’은 모두 역량의 수준을 나타낸다.

우리는 이 글을 통해, 모든 교육 프로그램의 졸업생에게 요구되는 표준을 설정할 수 있는 방식으로 역량을 개념화하려 한다. 이것은 역량 기반 의료 교육의 기본 원칙 중 하나²²–²⁴이자, 동시에 개인 간의 허용 가능한 차이를 인정하려는 시도이기도 하다.

이 에세이에서는, CBME가 요구하는 표준화는 가능하면서도, 상황 의존적 차이와 개인 간 차이를 존중하는 방식으로 역량을 정의하려는 시도를 한다. 이를 위해 우리는 Billett의 직무 학습(workplace learning)에 대한 논의²⁶ ²⁷에서 영감을 받아, 다음과 같은 세 가지 위계적 층위를 구분하여 설명할 것이다.

- 정전적 역량(canonical competence)

- 상황적 역량(contextual competence)

- 개인화된 역량(personalised competence)

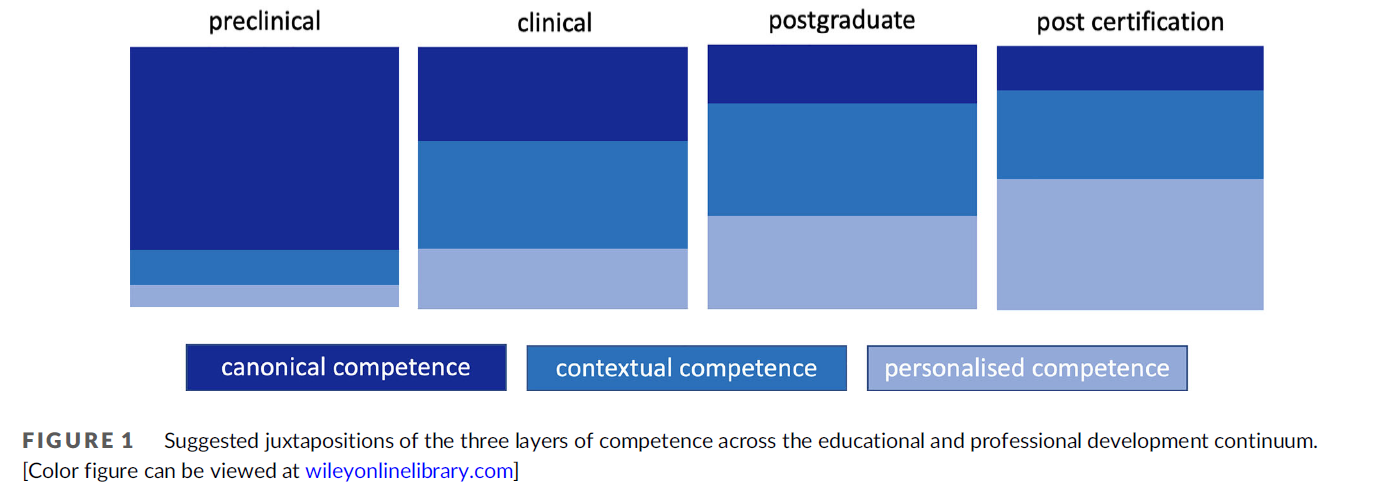

우리는 이 세 가지 층위가 모두 의료 역량에 필수적인 요소이며, 그러나 표준화의 요구에 대해 각기 다르게 반응하므로, 평가와 교육에서도 서로 다른 방식으로 접근되어야 함을 주장할 것이다. 이 층위들은 위계적으로 배열되어 있지만, 완전히 선형적인 순서로 발달하는 것은 아니다. 예컨대 제2층위(상황적 역량)는 제1층위(정전적 역량)를 전제로 하고, 제3층위(개인화된 역량)는 제2층위를 전제로 하지만, 조기부터 발달이 시작될 수 있다. 아래 Figure 1에서도 볼 수 있듯이, 정전적 역량은 임상 교육이 주도하는 시기에도 계속 발달할 수 있고, 개인화된 역량은 전문가로 성장하는 초기 단계에서부터 서서히 나타날 수 있다.

이러한 층위 간의 구분은 실제로는 상호작용을 전제로 하지만, 교육 목표의 표준화와 평가 접근법을 설계하는 데 있어 개념적 구분은 매우 유용하다.

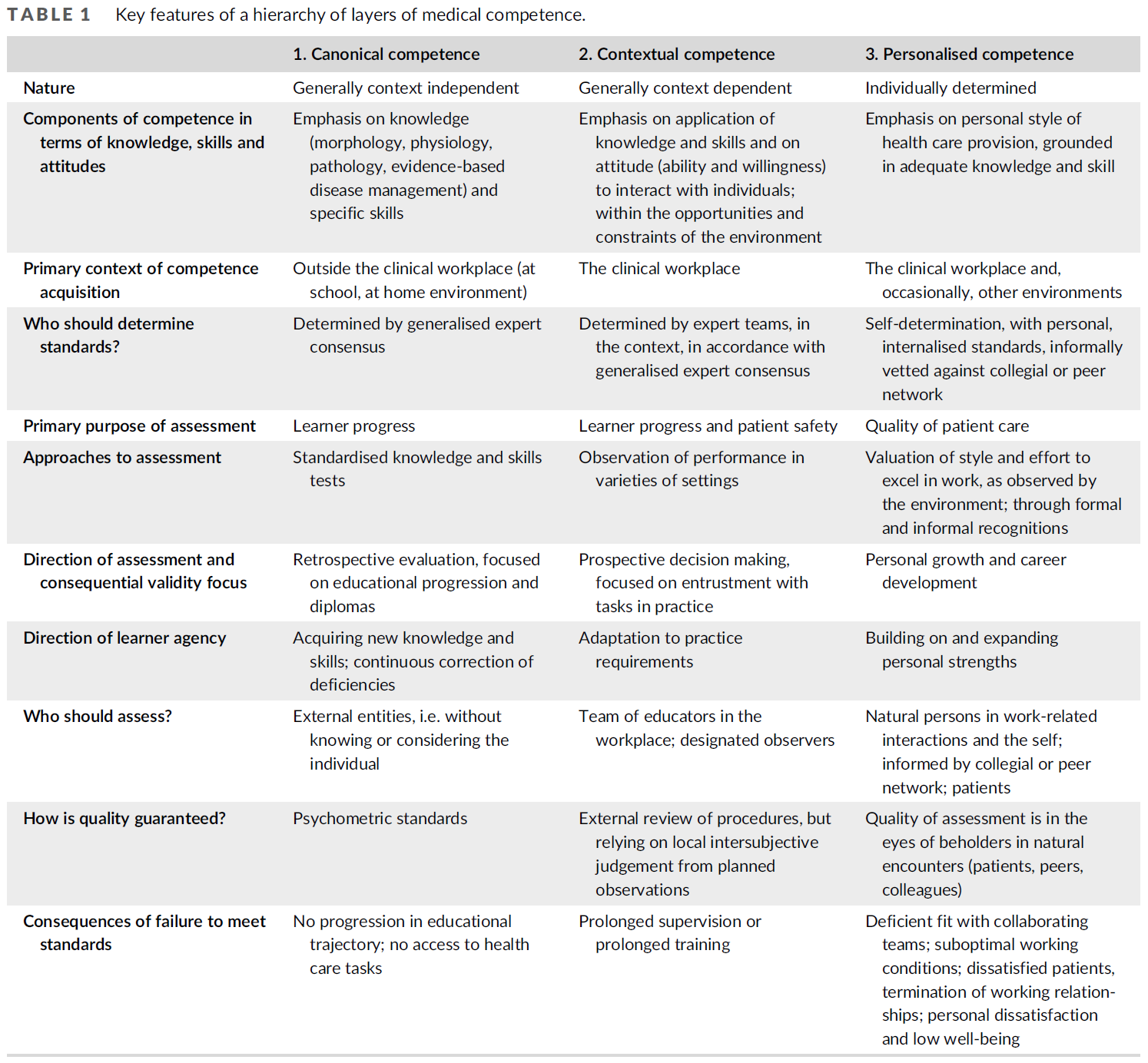

이제부터 우리는 각 층위의 성격, 중요성, 교육 및 평가에 미치는 함의를 하나씩 자세히 다룰 것이다. 특히 제3층위인 ‘개인화된 역량(personalised competence)’은 비교적 새로운 개념이므로 이에 가장 많은 논의를 할 예정이다. Table 1은 이후 설명될 내용을 요약한 것이다. 이 표에서 세 개의 열로 구조화된 표현은 세 층위가 별개로 발달하는 것처럼 보일 수 있지만, 이는 우리의 의도가 아니다. 실제 의료 역량의 발달은 항상 이들 층위 간의 상호작용을 포함하며, 우리는 이 구분이 표준 설정과 평가 전략 설계에 개념적 도움을 준다는 점에서 의미가 있다고 본다.

2 | 제1층위의 역량(COMPETENCE AT LAYER 1): 정전적이며, 맥락과 무관한 지식과 기술 (Canonical, Context-Independent Knowledge and Skill)

모든 의사는 다음과 같은 **핵심 지식(core knowledge)**을 반드시 갖추어야 한다는 정당한 기대가 존재한다. 여기에는 인체의 일반적인 구조와 기능, 병리의 일반적 기전, 치료의 기본 원칙에 대한 이해가 포함된다. 약 100년 전까지만 해도, 의사 면허를 취득하면 평생 진료를 수행할 수 있었지만, 현재 서구 국가들에서는 의학 학위는 전문과정으로 가는 중간 단계에 해당한다²⁸.

이 제1층위는 대체로 이견이 없는 진리들, 즉 **정전적 지식(canonical knowledge)**에 해당한다²⁶ ²⁹. 여기서 ‘정전(canon)’은 고대 그리스어 κανων(시장 바닥에서 상품의 치수를 측정하던 ‘갈대 자’에서 유래³⁰)에서 유래한 말로, ‘규칙’, ‘척도’, ‘규범’을 의미한다³¹. 즉, “모두가 알아야 할 것”, **“모든 의사라면 반드시 알고 있어야 할 지식”**을 의미하며, 그 지식이 활용되는 맥락과 무관하게 적용된다²⁶ ²⁹.

이러한 **‘이견이 없는 진리들(undisputed truths)’**이란, 모든 보건의료인이 생물의학 지식 전체를 숙지해야 한다는 뜻은 아니다. 또한 그 지식이 시간이 지나도 불변한다는 것도 아니다. 오히려, 이 층위는 인체 생리와 병리를 명확히 이해하고, 근거 기반 진료를 수행하는 데 필수적인 요소들을 포함한다. 이러한 지식은 특정한 임상 상황에 종속되지 않는 보편적인 진리이며, 실제 진료를 수행하기에는 불충분할 수 있지만, 의료 역량의 토대를 이루는 기본 역량으로 간주될 수 있다. 모든 의사는 이를 숙달하고(mastered) 필요시 사용하고 옹호할 준비가 되어 있어야 한다³².

정전적 지식을 정의하는 것은 생각만큼 간단하지 않다. 개별 의사에게 요구되는 정전적 지식과 기술은 대체로 의학 교육 초기에 습득되지만, 실제 진료를 위해 면허 취득 이후나 전문의 자격 취득 이후에도 더 확장될 수 있다. 따라서 진료 기준을 설정할 때에는 단지 국가 수준의 면허 요건에 명시된 지식과 기술뿐만 아니라, 실제로 해당 의사가 활동하는 **진료 분야(scope)**와 그에 따른 전문과-specific한 기준도 함께 고려되어야 한다.

또한, 정전적 역량도 시대에 따라 달라져야 한다. 100년 전의 정전 지식이 오늘날에도 그대로 적용되지는 않는다. 이 지식 체계는 새로운 지식이 추가됨에 따라 정기적으로 갱신되어야 하며, 시간이 지남에 따라 더 이상 유용하지 않은 지식은 제외될 수도 있다.

정전적 지식이라 하면 흔히 **생물의학 지식(biomedical knowledge)**을 떠올리기 쉽지만, 다음과 같은 지식 또한 여기에 포함된다고 주장할 수 있다. 예컨대, 타협할 수 없는 전문직 규범과 가치(core professional norms and values)(히포크라테스 선서 및 그 파생 형태 등)나, **건강의 사회적 결정 요인(social determinants of health)**에 대한 지식 등도 **‘모든 의사가 반드시 알아야 할 것’**이라는 점에서 맥락에 관계없이 적용되는 지식이며, 정전적 층위에 속한다.

3 | 제2층위의 역량(COMPETENCE AT LAYER 2): 맥락 의존적 지식과 기술 (Context-Dependent Knowledge and Skill)

정전적 역량은 필수이지만, 실제 진료를 수행하기에 충분하지는 않다. 진료는 항상 특정한 맥락(context) 안에서 이루어진다. 여기에는 진료 환경, 동료 의료인, 지역의 관행 및 프로토콜, 그리고 특정 환자군(예: 도시 vs 농촌) 등 환경에 맞춘 적응이 요구된다³³. 이러한 적응은 크고 작은 다양한 형태로 나타난다. 예컨대, 다른 나라나 매우 다른 환경으로의 이주 같은 큰 전환도 있고, 새로운 동료, 기기, 프로토콜, 또는 전에 경험해보지 못한 배경을 가진 환자와 함께 일하는 것과 같은 작은 변화도 있다.

Billett는 이러한 적응 역량을 **직무 지식의 상황적 영역(situational domain of occupational knowledge)**이라고 불렀다²⁶. 이 층위에서 중요한 것은 단순한 지식만이 아니라, ‘무엇을 아는가(declarative knowledge)’뿐 아니라 ‘어떻게 하는가(procedural knowledge)’를 포함한 광범위한 능력이다. 특히 절차적 지식은 이 층위에서 두드러진다.

또한, 맥락과의 상호작용은 태도(attitude)의 조건을 형성한다. 만약 역량이 지식, 기술, 태도로 구성된다면, 제2층위는 행동적·태도적 기준에 더 강하게 의존한다. 다양한 맥락에서 충분히 기능하기 위해서는, **맥락에 맞춰 적응할 수 있는 기술뿐 아니라, 적응하려는 의지(willingness to adapt)**도 필요하다.

따라서 학습자나 전문가를 평가할 때, 단지 기술(skill)만이 아니라, **습관(habit), 성향(tendency), 의지(willingness)**와 같은 인간적이고 전문적인 행동 양식에 대한 기준도 적용되어야 한다³⁴ ³⁵. 중요한 보건의료 책임을 맡길 수 있는지에 대한 판단, 즉 **신뢰(trust)**는 보통 제1층위와 제2층위의 역량을 필요로 하며, 이때 중요한 **태도적 특성(attitudinal features)**으로는 진실성(integrity), 주체성(agency), 신뢰성(reliability), 겸손(humility) 등이 있다. 이는 중요한 진료 업무를 위임할 수 있는 조건을 정의한 연구들로부터 도출된 특성들이다³⁶.

Bates 등은 **맥락적 역량(contextual competence)**의 개념을 확장하여, 환자, 물리적 환경, 임상 및 교육 관행, 조직, 지역사회와 문화, 지리적 조건 등에 의해 어떻게 맥락이 형성되는지를 설명하였다²⁵ ³⁷. 이들은 다음과 같이 말한다:

“표준화된 성과는 책임성을 제공하는 것처럼 보일 수 있으나, 역량의 복잡한 본질을 지나치게 단순화할 위험이 있으며, 졸업생의 능력에 대해 잘못된 안정감(false sense of security)을 초래할 수 있다. 이는 역량이 어느 정도까지는 그것이 발달한 맥락과 불가분의 관계에 있기 때문이다.”²⁵

이와 같은 **불가분성(indivisibility)**이 바로 제2층위를 특징짓는다. Bates 등은 새로운 병원으로 전환할 때 발생하는 맥락적 역량의 발달 과정이 Maslow의 욕구 위계 이론³⁸과 유사하게 **‘생리적 욕구 → 실용적 욕구 → 정당성 및 소속감 → 역량 → 자율성’**의 계층적·순차적 단계로 이루어진다고 설명하였다³⁹.

이미 1978년에 McGaghie 등도 역량 기반 의학교육의 결과란 다음과 같다고 정의하였다:

“지역의 조건에 따라, 지역의 요구를 충족시키기 위해, 특정 수준의 능숙도로 진료할 수 있는 보건의료인.”⁴⁰

이 정의는 명확히 맥락적 역량의 중요성을 포함하고 있다.

4 | 제3층위의 역량(COMPETENCE AT LAYER 3): 개인화된 지식, 기술, 관심, 습관, 신념 (Personalised Knowledge, Skills, Interest, Habits and Convictions)

Billett는 역량을 온전히 이해하기 위해서는 세 번째 차원, 즉 **‘직업적 역량의 개인 영역(personal domain of occupational competence)’**이 반드시 고려되어야 한다고 주장하였다²⁶. 반면 Bates와 Ellaway는 개인의 동기, 이전 학습, 정서, 문화적 배경 등을 **맥락(context)**의 일부로 간주하여 제2층위에 포함시켜야 한다고 보았지만³⁷, 본 논문에서는 개인화 영역(personalised domain)을 독립된 별도의 층위로 간주하며, 이 층위는 평가 접근 방식이 달라야 한다고 제안한다.

전문직 간에는 제1층위와 제2층위에서 동일한 기준을 충족하더라도 개인차가 흔히 존재한다. **구성주의 교육관(constructivist view of education)**은 새로운 지식의 습득은 기존 지식을 바탕으로 해야만 의미 있게 이루어진다고 설명한다⁴¹. 구성주의의 핵심은 학습자가 능동적으로 지식을 구성하며, 새 지식은 반드시 이전 학습을 기반으로 한다는 것이다. 이로 인해 학습자는 고유해지고, 전문가 역시 마찬가지로 서로 다른 인지 구조와 지식 기반을 가지게 된다. 왜냐하면 그들은 **서로 동일하지 않은 학습 경험(prior learning experiences)**을 통해 성장했기 때문이다.

모든 사람은 자신만의 생애사를 통해 형성된 **발생론적 지식(ontogenetically shaped knowledge)**을 갖는다. 이 지식은 감각, 신경, 인지 시스템을 매개로 한 개인적 경험과 사회적 환경 간 상호작용을 통해 형성된다²⁶. 예컨대, 임상 현장에서의 학습은 관찰, 모방, 반복 연습을 통해 이루어지는 **모사 학습(mimetic learning)**에 크게 의존하며, 이는 환경과의 상호작용을 통해 매개된다⁴². 학습자가 임상 교육 중에 경험하고, 관찰하고, 지각하고, 타인으로부터 배우고, 실수를 통해 배우고, 흡수하는 것은 본질적으로 고유하며(unique), 이는 개별화된 전문적 정체성과 행동 양식을 형성하게 된다⁴³.

하나의 예로, Apramian 등은 외과 의사들조차 표준 수술 절차에 있어 서로 다른 선호와 스타일을 보인다고 강조하였다⁴⁴–⁴⁶. 외과 수련생은 이러한 **개별 외과의의 수술 선호(preferences)**를 관찰하고, 그에 따라 **자신의 수술 습관(operative habits)**을 형성해야 한다. 이때 수련생은 ‘타협 불가능한 수술 원칙(non-negotiable surgical principles)’과 ‘타협 가능한 수술 선호(negotiable surgical preferences)’를 구분하는 법을 배워야 한다⁴⁴. 외과의가 수련을 마치고 자신만의 스타일을 개발하고, **정전적 원칙(canon)과 지역적 맥락(local context)**의 범위 안에서 자신만의 방법을 적용할 때, 제3층위의 역량이 발현된다.

이러한 과정을 보다 깊이 이해하기 위해서는 다음과 같은 이론적 관점들이 도움이 될 수 있다:

- Perezhivanie 개념

- 인지 부하 이론(cognitive load theory)

- 자기 결정 이론(self-determination theory)

- Maslow의 동기 이론(motivational theory)

이 중에서도 개인의 발달 경험이 어떻게 고유성을 형성하는지를 포착하는 개념으로 특히 유용한 것이 ‘Perezhivanie (переживание)’이다. 이는 사회적 구성주의의 창시자 중 한 명인 Lev Vygotsky가 깊이 탐구한 개념이다. 이 러시아어는 영어로 완전히 옮기기 어렵지만, **‘살아낸 경험(lived experience)’**이라는 표현이 가장 근접하다.

Veresov⁴⁷와 Gonzalez-Rey⁴⁸의 해석에 따르면, Perezhivanie란 개인의 창조적 수행을 독특하게 만드는 주관성(subjectivity)을 의미한다. 이는 삶 전반에 걸쳐 형성된 인지적·정서적 경험의 총체로, **장기 기억에 저장되어 세계를 바라보는 인식 틀(frame of reference)**에 영향을 미친다. 경험, 정서, 주관성은 Perezhivanie의 핵심 요소로 자주 언급된다.

Vygotsky는 예술적 탁월성을 이해하려는 과정에서, 탁월함은 기술적 숙련(technical mastery)을 기반으로 구축된다고 강조하였다⁴⁹. 이는 **기초적인 역량(foundation competence)**이 선행되어야 개인적인 예술적 탁월성이 나타난다는 순서를 시사한다. 이러한 관점은 **환자 진료의 예술(the art of patient care)**에도 적용될 수 있다. 즉, 자신의 경험과 정서로 구성된 개인의 Perezhivanie가 행동과 역량 표현 방식을 결정한다는 점에서, 회화나 연극, 소설 창작, 음악 표현, 요리사, 산업 디자이너, 건축가 등의 분야와 유사하다⁵⁰.

Vygotsky는, **파블로프(Pavlov)**의 기계적·외재적 교수 개념과 대비되게, 개인의 정서와 경험을 포함한 발달 중심의 학습 이론을 발전시켰다⁵¹. 그는 다음과 같이 말하였다:

“모든 생각에는 그 생각이 반영하는 현실 측면에 대한 개인의 정서적 관계가 일부 담겨 있다.”⁵⁰

이는 인지(cognition)만으로는 행동을 충분히 설명할 수 없으며, **정서(emotion)와 관계성(relationality)**이 개인성을 형성하고, 반복된 경험은 그 주관성을 계속해서 강화한다는 뜻이다. Gonzalez Rey 등⁴⁸의 해석에 따르면, “인지 및 지적 과정이 주관적 구성에 통합되면, 그것은 동기적 장치(motivational devices)가 되어 새로운 행동과 경험으로 이어진다.”

이 개념은 매우 이론적으로 보일 수 있으나, 실제 예를 들면 다음과 같다. 예를 들어, 지식 기반이 충분한 임상의가 진료 중 부정적인 사건(adverse event)을 경험하고, 그에 따른 강한 정서를 느낀다면, 이는 향후 임상 판단과 진료 행위에 있어 고유한 스타일을 형성하게 될 수 있다⁵². 이와 같은 주관적 경험은 어떤 전문직이든 개인화된 행동 양식을 형성하는 데 영향을 줄 수 있다.

다른 이론적 관점은 '인지 부하 이론(cognitive load theory)'에서 나온다. 지식과 기술을 습득하기 위해 필요한 **인지 자원(cognitive resources)**은 일반적으로 크며, 진료 초기 단계에서는 더욱 그렇다. **새롭게 면허를 취득한 의사나 초임 전문의(junior attendings)**는 자동화된 사고와 행위가 부족하기 때문에 **높은 업무 부담(workload)**을 경험하는 것으로 알려져 있다⁵³. **반복적이고 의도적인 연습(deliberate practice)**을 통해 이러한 자동화가 가능해지면, 개인화된 방식으로 전문직 실천을 할 수 있는 인지적 여유가 생긴다⁵⁴. 기술적인 용어로 표현하자면, 학습에 필요한 **‘의미 부하(germane load)’**가 감소하게 되면, 수행(performance)에 요구되는 **‘내재적 부하(intrinsic load)’**를 감당할 여지가 더 커지는 것이다⁵⁵.

**제3층위의 역량은 동기(motivation), 만족감(satisfaction), 즐거움(enjoyment)**과도 깊은 관련이 있다. **‘자기 결정 이론(Self-determination theory)’**은 **유능함(competence)**을 느끼고, **자율적 선택의 여지(autonomy)**를 가지고, **상호 신뢰를 바탕으로 타인과 연결되어 있다는 느낌(relatedness)**이 충족될 때, 인간은 **내재적 동기(intrinsic motivation)**를 가지게 된다고 본다⁵⁶ ⁵⁷. 그러나 환자 진료에서 이러한 상태의 실천(practice)은 학습자가 아직 최소 수준의 역량(minimum competency level)을 달성하지 못했거나, 최소한의 자율성에 대한 허가(permission)를 받지 못했거나, 상호 신뢰가 형성된 공동체에 소속되지 않은 경우에는 실현되기 어렵다. 하지만 이러한 조건이 충족되었을 때, 얻어지는 보상은 매우 크다.

Maslow는 자아실현(self-actualisation), 즉 개인의 잠재력을 충족하는 상태를 인간 동기의 궁극적 단계로 제안하였으며, 이는 생리적 욕구, 안전 욕구, 애정과 소속의 욕구, 자존감, 유능감, 심미적 욕구 등이 모두 충족된 후에 도달할 수 있다고 설명하였다³⁸ ⁵⁸.

이러한 이론적 배경은 개인의 내면으로부터 비롯된(personalised) 수행(performance)이 가능하다는 점, 그리고 공통적인 기준을 넘어서 고차원의 수행(high levels of performance)에 도달할 수 있다는 주장을 뒷받침한다. 실제로 자기 결정 이론은 다음과 같이 말한다:

"사람은 자신이 잘하는 것을 좋아하고, 유능함을 느끼고자 하는 내재적 욕구를 충족시키기 위해 이를 반복한다."⁵⁷

즉, 전문가는 자신이 잘하는 분야를 더욱 발전시키고자 하는 경향이 있으며, 이것은 본 모델에서 매우 중요한 개념이다. 제1, 2층위의 역량 교육이 결함(deficiencies)을 수정하고 표준을 달성하는 데 초점을 맞추는 반면, 제3층위는 이미 잘하는 영역에서 더 높은 숙련도를 추구하는 동기로 전환된다. 결함을 수정하기보다는, 숙련도를 기반으로 성취를 확장하고 만족감을 추구하는 학습이 제3층위의 특징이다. 이때 학습은 더 이상 외적 기준(external standards)을 달성하기 위한 것이 아니라, 개인적 기준(personal standards)을 충족시키고 확장하기 위한 동기로 이루어진다.

**제3층위는 ‘개인화된 실천을 가능케 하는 예술(the art that personalises practice)’**로 개념화할 수 있다. 일부는 이 층위를 ‘예술’이라고 부르는 데 의문을 제기할 수 있으나, 우수한 전문가가 표준적 진료에 더해 ‘자신만의 개성 있는 손길’을 부여하는 것 자체가 예술적 표현의 예시가 된다. 이것은 단순한 역량을 넘어서는 것으로, 개별화되어 있으며, 수행의 질을 향상시킨다.

**의학의 예술(the art of medicine)**이라는 표현은 **의학의 과학(science of medicine)**과 더불어 오래전부터 존재해왔으며, 지금까지도 완전히 사라지지 않았다⁵⁹. 이는 다음과 같은 점을 강조한다:

- **개인의 비전과 신념(convictions)**을 반영한

- **삶의 경험(lived experiences)**에 기반한

- 개인적이고 주관적인 방식으로

- 임상에서 자신을 표현할 수 있도록 허용하는 다양성(diversity)의 고유한 가치

여기서 말하는 다양성은 사회적으로 소외된 집단을 포함시키는 ‘정당한 다양성 추구(justified diversity pursuit)’⁶⁰와는 구별된다. 본 논의에서의 다양성은 **철저히 개인 수준의 다양성(individual-level diversity)**을 의미한다.

5 | 표준과 평가에 대한 시사점

(IMPLICATIONS FOR STANDARDS AND ASSESSMENT)

역량의 세 가지 층위를 구분하는 것의 의의는, 각 층위에서 적용할 표준(standards)을 어떻게 정의하고, 어떤 방식으로 평가할지를 명확히 하는 데 있다. 특히 **교육 기간의 고정된 종료(completion of a fixed training duration)**가 학생의 졸업을 결정하는 주된 기준이 되어서는 안 된다는 **역량 기반 모델(competency-based model)**에서는, 역량을 적절히 평가하는 것이 더욱 중요해진다⁶¹.

다른 많은 분야와 달리, 보건의료 전문직에서는 **역량 평가의 이중 목적(dual purpose)**이 존재한다.

- 하나는 학생이 교육을 성공적으로 이수했는지를 입증하기 위한 목적이고,

- 다른 하나는 진료를 수행할 수 있는 면허를 부여하기 위한 법적 절차, 즉 의료 사고나 과실로부터 대중을 보호하고, 반대로는 최신의 양질의 진료를 제공받을 수 있도록 하기 위한 제도이다.

이러한 **양면성(dichotomy)**은 다음과 같은 관점의 차이를 반영한다:

- **‘학위 수여 자격 여부(worthiness of diploma)’**는 **과거 지향적(retrospective)**인 관점이고,

- **‘환자 진료 준비 여부(readiness for patient care practice)’**는 미래 지향적(prospective) 관점이다⁶².

본 장에서는, 이 세 층위의 역량 개념화를 바탕으로 표준과 평가 방식에 어떤 영향을 미치는지를 논의한다.

역량 평가를 하나의 체계적 프레임으로 본다면, **‘평가 효용성 공식(assessment utility formula)’**이 있다. 이 공식은 **신뢰도(reliability), 타당도(validity), 교육적 영향(educational impact), 수용도(acceptability), 비용(costs)**을 기준으로 평가의 가치를 측정한다⁶³.

🔹 Layer 1: 정전적 지식과 기술(Canonical Knowledge and Skills)

이 층위에서는 1970년대부터 1990년대까지 정형화된 지식 및 기술 시험의 발전을 통해, 신뢰도와 타당도, 평가 방식이 충분히 정립되어 왔다⁶⁴.

🔹 Layer 2: 맥락 의존적 역량(Contextual Competence)

2000년대 이후로는, **직장 기반 평가(workplace-based assessment, WBA)**가 제2층위 역량에 부합하는 평가 도구로서 점차 강조되었다. 여기에 포함되는 방식은 다음과 같다:

- 직접 관찰(direct observation)

- 사례 기반 토론(case-based discussions)

- 기술 역량에 대한 객관적 구조화 평가(OSATS)

- 다면 피드백(multisource feedback) 등⁶⁵ ⁶⁶

최근에는 **임상 과업에 대한 신뢰 결정(entrustment decisions)**으로의 전환이 나타나고 있으며⁶⁷–⁶⁹, 수용도와 비용을 최적화하려는 연구도 진행 중이다⁷⁰. 만약 **진료 업무에 대한 위임(entrustment)**이 평가의 목적이라면, 이는 **보건의료팀 내에서의 책임 증대(increased responsibilities)**로 이어져야 하며, 이는 학습 동기를 유발하는 강력한 요소가 될 수 있다. 단, **실질적 결과 없이 이루어지는 형식적 신뢰 결정(determinations without true consequences)**은 오히려 교육적 영향력을 약화시킬 수 있으므로 주의가 필요하다⁷¹ ⁷².

🔹 Layer 3: 개인화된 역량(Personalised Competence)

제3층위에서의 ‘역량 평가’는 성격이 전혀 다르다.

이 평가의 특징은 다음과 같다:

- 개별화되어 있으며,

- 일반화된 표준(generalised standards)이 존재하지 않기 때문에, 앞서 언급된 평가 효용성 요소들 중 상당수가 적용되지 않는다.

그럼에도 불구하고, **특정 분야에서의 비공식적인 탁월성(informal recognition of excellence)**은 다음과 같은 **발달의 동력(motor of development)**이 될 수 있다:

- 기존 전문성 유지 또는

- 전문성의 추가 확장

이러한 동기는 **‘교육적 영향(educational impact)’**으로 간주될 수 있으며,

- **높은 수용도(acceptability)**와,

- **기꺼이 개인이 감수할 수 있는 비용(costs)**으로 작동할 수 있다.

5.1 | Layer 1: 정전적 역량 평가 (Assessment of Canonical Competence)

정전적 역량(canonical competence), 즉 주로 지식 중심의 역량은 의사의 면허 부여를 위한 평가에 반드시 필요하다. 이는 동시에, ‘의사가 무엇인가’를 정의하는 데 중요한 기준이 되며, 이는 의료 전문직의 정전 지식에 따라 부분적으로 결정된다. 이 층위의 평가는 ‘맥락과 무관한 표준(context-independent standards)’을 기준으로 해야 하며, 이는 Miller의 피라미드의 **상위 세 단계(‘knows’, ‘knows how’, ‘shows how’)**에서 잘 개념화되어 있다⁷³.

적절한 평가 방식에는 다음이 포함된다:

- 필기 시험(written tests)

- 온라인 시험(online tests)

- 표준화된 기술 평가(skills tests)

이러한 시험은 대체로 표준화된 환경(standardised environments), 특히 **시뮬레이션 기반 환경(simulated environments)**에서 시행된다.

이 층위의 역량 평가는 보건의료 환경 밖에서도 시행 가능하며,

- 특정 맥락이나 피평가자의 개인적 특성과 무관하게,

- 최대한의 객관성을 보장하는 평가가 가능하다.

시험 문제는 반드시 **의학 지식의 정전 체계(canonical body of knowledge)**의 최신화를 반영해야 하며, 특히 전공의(postgraduate) 수준에서는 이를 더욱 강조해야 한다.

5.2 | Layer 2: 맥락 의존적 역량 평가 (Assessment of Context-Dependent Competence)

제2층위의 역량은 맥락(context)에 의존하므로, 평가 방식도 전적으로 ‘직장 기반 평가(workplace-based assessment, WBA)’에 의존한다. 즉, 진료 현장 자체가 곧 평가 맥락인 것이다. 지난 20년간 **WBA는 괄목할 만한 주목과 발전을 이루었지만⁶⁶, 동시에 심리측정학적 한계(psychometric problems)**도 함께 드러났다.

직장이라는 실제 환경에서는 평가의 진정성(authenticity)이 분명히 높지만, 전통적인 신뢰도 기준은 거의 충족되지 않는다⁷⁴.

이는 제1층위(정전적 역량)와 달리, 제2층위의 평가에서는 표준화(standardisation)의 목적이 '맥락을 초월한 일반화(generalisation)'가 아니기 때문이다.

예를 들어, 학생을 서열화(rank)하기 위한 목적으로 임상실습에서 성적을 매기는 관행은 점점 더 문제로 인식되고 있으며⁷⁵ ⁷⁶, 많은 의과대학에서는 이를 합격/불합격(pass/fail) 체계로 전환하고 있다⁷⁷. 이에 따라, WBA에서의 ‘높은 신뢰도와 일반화 가능성’을 추구하는 관점은 점점 약화되고, 대신 전문가 판단(expert judgement)의 가치가 더욱 강조되고 있다⁶⁴.

임상의(clinicians)는 전문가로서, 다음과 같은 질문을 통해 학습자의 지역 적응력을 평가할 수 있다:

- 이 학생은 우리 맥락에서 기존 지식을 적절히 적용할 수 있는가?

- 우리 팀에서 잘 협업하는가?

- 지역 프로토콜을 어떻게, 언제 사용할지 알고 있는가?

- 지역 규정과 절차를 준수하고 있는가?

이러한 **‘상황적 역량(situational competence)’**에 대한 표준을 정의하는 것은 쉽지 않다. 또한, 평가를 표준화된 조건 하에 시행하는 것 자체가 불가능하다. 왜냐하면 실제 임상 상황은 끊임없이 변하기 때문이다.

이 경우, 임상 수퍼바이저는 학습자의 실제 진료 준비도를 바탕으로 자신의 인지적 형태(gestalt)를 구성하게 된다. 물론, 환자와 대중, 면허 및 인증 기관은 어떤 의사가 ‘가장 뛰어난지’를 알고 싶어 할 수 있지만, 실제로는 심지어 한 병원 내에서조차 WBA를 기반으로 학습자 간의 비교는 신뢰도가 낮다⁷⁸ ⁷⁹.

이를 Crossley는 다음과 같이 표현하였다:

“오늘, 특정 환자와 특정 문제를 다루는 특정 맥락에서, 나의 수련의가 보인 수행에 대한 나의 판단은 매우 의미가 있다. 이는 그 수련의가 특정 환자와 문제, 맥락에 어떻게 반응했는지를 보여주는 동시에, 나 자신의 평가 기준, 가치, 편향까지 반영한다. 그러나 다음 질문도 중요하다: 이 판단이 전혀 다른 상황에서 내가 같은 수련의를 평가할 때도 유효한가? 혹은 다른 사람이 다른 맥락에서 같은 수련의를 평가할 때도 유효한가?”⁸⁰

즉, 전문가의 판단은 서로 다를 수 있고, 그러한 ‘주관성(subjectivity)’은 WBA에서 반드시 결점이 되는 것은 아니다⁸¹. 오히려 **전통적인 역량 척도(proficiency scales)**는 평가자의 중요한 개인적 판단을 **척도에 맞지 않는다는 이유로 제거하도록 강요할 수 있다.

이상적으로는, WBA는 정당한 주관성(legitimate subjectivity), 즉 ‘의미 있는 개별성(meaningful idiosyncrasy)’을 포착해야 하며⁸², 동시에 **원하지 않는 편향(unwanted bias)**은 배제해야 한다⁸³.

이러한 목적을 위해, 복수의 전문가 판단을 통합하는 임상역량위원회(clinical competency committees) 같은 구조가 필요하다⁸⁴ ⁸⁵. 이러한 집단적 판단은 학습자를 서열화하려는 점수화 평가가 아니라, 실제로 보건의료에 참여할 준비가 되었는지에 중점을 두어야 한다. **제2층위의 전형적 평가 방식은 ‘위임 가능한 전문 활동(entrustable professional activities, EPA)’에 대한 위임 결정(entrustment decisions)**이다⁸⁶ ⁸⁷. 이러한 **총괄적 위임 결정(summative entrustment decisions)**은 다음과 같은 중대한 결과를 동반한다:

- 환자 안전(patient safety)

- 학습자의 성장(learner progress)

예를 들어, 전공의(postgraduate)의 경우에는 감독 없는 진료의 준비도, 의대생의 경우에는 간접 감독하의 진료 가능성 등을 판단하게 된다⁸⁸.

제1층위의 평가는 주로 학습자의 진급을 다루는 반면, 제2층위에서는 **환자의 보호(protection of patients)**라는 요소가 추가되어 평가의 **이해관계(stakes)**가 달라진다. ‘중요한(high-stakes)’ 결정은 이 층위에서 보다 넓은 의미를 가지며, **환자 안전에 대한 위험 평가(risk estimation)**를 반드시 포함해야 한다. 이는 **미래 지향적 판단(prospective judgement)**이다⁸⁹.

위임 결정은 단순히 기술적 능력 이상을 바탕으로 해야 한다⁹⁰. Ten Cate와 Chen⁶⁶은 **능력(capability)**뿐 아니라 다음 네 가지 **일반적 특성(general features)**도 중요하다고 강조하였다:

- 진실성(integrity): 정직하고, 선한 의도 및 환자 중심성

- 신뢰성(reliability): 성실함, 예측 가능성, 책임감

- 겸손(humility): 자신의 한계를 인지하고, 도움을 요청하며, 피드백을 수용

- 주체성(agency): 자기 확신, 팀과 환자 안전에 대한 주도적 태도, 자기조절 능력

이러한 요소들은 단순한 체크리스트가 아닌, 관찰자의 깊이 있는 숙고(thoughtful consideration), 학습자와의 대화(dialogue), 그리고 **임상 교육자 팀 내의 논의(negotiation)**를 통해 이루어져야 한다. 이는 곧 ‘상호주관적 판단(intersubjective judgement)’과 ‘집단적 결정’으로 이어져야 한다.

환자 진료 업무에 대한 위임은 단순한 점수 평가로는 다 담을 수 없는 **전인적 판단(holistic picture)**이 필요하다. 예컨대, 어떤 상황에서는 겸손이 중요한 특성이지만, 또 다른 상황에서는 학습자의 적극적 주체성이 더 중요할 수 있다. 이러한 ‘맥락에의 적응력(adaptation to contextual demands)’은 제2층위의 핵심이다. 아직 이 영역에 대한 적응 역량 평가는 충분히 연구되지 않았지만, 점차적으로 유망한 사례들⁹¹–⁹³과 이론적 통찰들⁹⁴ ⁹⁵이 등장하고 있다.

위임 결정(entrustment decision)은 단순한 이분법(yes/no)의 판단처럼 보이지만, 실제로는 다음 세 가지 요소를 통합한 전인적 결정이다:

- 역량 평가(evaluation of competence)

- 위험 평가(gauging of risks)

- 자율성 부여(granting of autonomy)

이러한 결정은 반드시 해당 학습자를 잘 알고 있고, 해당 환자 진료 환경에 대해 책임(authority)을 가진 평가자만이 내릴 수 있다⁹⁶.

결정을 결정짓는 정보는 학습자의 특성과 맥락적 요소가 결합된 것이며⁹⁷, 이 모든 요소가 고려될 수 있지만,

"이 결정의 결과를 예측할 수 있는 공식은 존재하지 않는다."

5.3 | Layer 3: 개인화된 역량 평가 (Assessment of Personalised Competence)

의료 역량의 제3층위는 개인화된 지식, 관심, 기술, 습관, 신념을 포함한다. 이 층위는 **정전적 역량(Layer 1)**과 **맥락적 역량(Layer 2)**을 개인적 방식으로 적용하는 차원이므로, 이를 **‘의술(art of medicine)’**이라고 부를 수 있다. 이는 **의사나 수련의가 임상 실습을 수행하기 위해 충족해야 할 필수 기준을 초과하는 수행(performance beyond standards)**을 의미한다.

이 층위에서는 **역량의 다양성(variations in competence)**이 나타나며, 이는 모두 수용 가능한 것으로 간주되어야 하고, 외적 기준(external standards)을 설정하는 시도 자체가 무의미할 수 있다. 진료의 질과 안전을 보장하기 위한 외적 기준은 주로 Layer 1과 2에 해당한다. 그러나 그렇다고 해서, 기준을 초과하여 발전하고자 하는 개인의 성장 경로를 모두 동일하게 여겨야 한다는 뜻은 아니다.

예를 들어, **Ericsson의 전문성 발달 이론(expertise development model)**은 **자동화된 수준에서 정체된 전문가(automated performance)**와, 자동화에 저항하며 지속적으로 더 높은 복잡성과 통제를 추구하는 전문가를 구분한다. **전자는 ‘발달 정체(arrested development)’를 보이고, 후자는 높은 수준의 숙련(mastery)과 전문성(expertise)**에 도달한다⁹⁸.

Ericsson의 이론은 발전을 **단방향적인 점진적 향상(unidirectional incremental development)**으로 간주하지만, 제3층위에서의 역량 발달은 새로운 영역에 대한 확장을 포함할 수도 있다. 어떤 전문가는 특정 분야에서 뛰어나기를 원하고, 다른 분야는 자동화 수준에 머물 수도 있다. 이는 **역량의 지속적 발달이 어떻게 개별화된 전문 정체성(individualised professional identity)**을 형성하며, **개인적 인식론(personal epistemology)**을 구축하는지를 보여준다.

물론 본 논문의 주된 초점은 정체성(identity) 형성보다는 역량 발달에 있지만, 이 둘은 분리될 수 없다⁹⁹. 역량은 **정체성에 대한 자각(awareness of identity)**에 영향을 미치고, 정체성은 역량 발달에 대한 내적 동기를 형성하며, 이는 특히 제3층위에서 두드러진다.

그렇다면 질문은 다음과 같다:

“외적 기준이 적용되지 않는 제3층위에서, 탁월성(excellence)이나 가치 있는 개별성(valued uniqueness)은 어떻게 평가할 수 있는가?”

우선, 어떤 전문가를 관찰하고 상호작용하는 사람들—동료, 환자, 상급자 등—은 그 전문가로부터 직·간접적인 영향을 받는다는 점을 인정해야 한다. 다시 말해, 맥락은 피평가자인 개인에 의해 형성되며, 그와 함께 일하는 타인에 의해서도 형성된다.

제2층위조차도 맥락 기준의 객관성을 보장하기 어려운 이유는, 학습자가 그 맥락의 일원이자 형성자(co-shaper)이기 때문이다⁴³ ¹⁰⁰. 따라서 제3층위에서는 평가를 위한 일반화 가능한 기준을 맥락에 기반하여 설정하는 것이 불가능하다.

기준을 초과한 개인적 역량 개발(personal development beyond the minimum), 즉 Dreyfus 모델¹⁰¹ ¹⁰²이나 Ericsson 모델⁹⁸이 제시한 전문성과 탁월성의 발달은 모두 이 층위에 해당한다. 예를 들어, 일반외과 전문의가 흉부외과에 관심을 가지고, 다시 소아심장수술에 전념하게 되는 경우, 계속된 **의도적인 연습(deliberate practice)**이 특정 분야에 집중되면, 그 외의 일반외과 영역은 수용 가능한 자동화 수준에 머물게 될 수 있다.

전문성이 특정 영역으로 좁혀질수록, 전문가는 더욱 독특해지며, 어느 순간부터는 표준을 설정하는 것이 무의미해진다. 왜냐하면 그 영역은 아주 작은 전문가 공동체만이 이해하고 평가할 수 있기 때문이며, 심지어 그들조차도 합의에 이르기 어려울 수 있기 때문이다.

그러나 측정 기준이 사라진다고 해서, 탁월성을 인식하거나 존중할 수 없다는 것은 아니다. 스포츠에서는 경쟁과 순위를 통해 우열이 정해지지만, 의료 전문가들은 ‘누가 더 나은가’를 겨루는 방식으로 평가받을 수 없다. 그러나 주변 사람들이 관찰을 통해 느끼는 인상, 즉 탁월성에 대한 직관적 감각은 여전히 존재한다.

전문가 자신뿐 아니라, 평가자(관찰자)도 각자의 Perezhivanie에 의해 형성된 고유성을 지닌다. Vygotsky는 예술에 대해 다음과 같이 말했다:

“우리는 왜 어떤 예술 작품이 좋거나 싫은지 모른다. 우리가 나중에 설명으로 만들어낸 모든 것은, 무의식적 과정에 대한 완전한 합리화일 뿐이다.”⁴⁸

감상(appreciation)과 판단(judgement)은 감정적 측면이 크며, 이는 언어나 점수로 쉽게 포착되지 않는다¹⁰³. 탁월성을 평가하는 한 가지 방법은, 전문가가 자신의 수행을 최적화하기 위해 기울이는 노력을 보는 것이다.

이 층위에서 평가 기준은 다음과 같은 질문으로 전환된다:

“이 개인이 감독 없는 진료를 할 수 있는가?”가 아니라,

“이 개인은 탁월함을 향해 스스로 나아가고 있는가? 성장 마인드셋을 가지고 있는가?”¹⁰⁴

제3층위의 역량은 동료나 학습자와의 상호작용 속에서 드러날 수 있다.

- ‘내 경험상 X가 가장 낫더라’는 식의 설명(explanation)

- ‘내가 이렇게 하는 걸 한번 보라’는 롤모델링(role modelling)

- 창의적이고 고유한 문제 해결 방식(problem solving)

이러한 표현은 모두 제3층위의 예술적 성격을 보여준다. 실천의 허용 가능한 변이 범위 내에서 선택적으로 수행된 행동이며, **이는 근거(evidence), 경험(experience), 직관적 신념(gut-feeling)**에 기반할 수 있다.

Billett는 이를 **‘의미의 개인적 매개(personal mediation of meaning)’**라고 표현하며, 개인의 제한조건조차 실천 방식을 선택하는 데 영향을 준다고 설명한다(예: 특정 알레르기가 있는 미용사가 대체 물질을 사용하는 방식²⁶).

즉, 개인화된 역량(personalised competence)은 개인의 강점을 활용하고, 약점까지 포함하여 개인 고유의 진료 범위(array), 접근 방식(methods)을 형성하는 영역이다. 이 층위에서는 외부에서 부과된 기준이 아니라, 자율성과 자기결정권을 발휘할 수 있는 공간이 필요하다¹⁰⁶.

제3층위에서는 학습자가 외부 기준을 충족시키기보다는, 스스로 기준을 설정하고 그 기준을 방어할 수 있어야 한다.

제1층위와 2층위에서는 결함 수정이 중심이었다면, 제3층위에서는 선택한 분야에서 탁월함을 추구하는 개인 발달이 중심이다.

이 층위에서의 평가는 다음에 초점을 맞춰야 한다:

- 개인의 강점(strengths), 한계(limitations), 신념(convictions)

- 창의적 유연성(creative flexibility)

- 실천 방식에서의 자기 인식(self-awareness)

전문가는 자신의 특성과 실천 요구를 조화롭게 통합함으로써 탁월함에 도달할 수 있다. 비록 평가가 쉽지는 않지만, **자연스러운 환경(naturalistic environment)**에서 함께하는 동료, 환자, 고용주 등은 그 사람이 어떤 방식으로 발전하고 있는지를 식별하고 인정할 수 있다. 이러한 발전은 포트폴리오나 이력서에도 반영될 수 있다.

제3층위의 교육에서는 교사는 학습자가 자기 성찰(self-reflection)을 통해 스스로의 성장 목표와 경로를 설정하고, 이를 통합할 수 있도록 격려해야 하며, 학습자는 외부가 정한 목표가 아닌 자기 주도적 목표를 중심으로 성장해 나가야 한다.

6 | 논의 (Discussion)

**세 층위의 역량 모델(the framework of three layers of competence)**은 완전히 새로운 개념은 아니지만²⁶ ²⁷, 보건의료 전문직 영역에서는 아직 충분히 정교하게 다듬어지지 않았다. 전통적인 **지식–기술–태도(knowledge–skills–attitude) 구분⁽¹⁰⁷⁾**은 본 모델의 위계적 성격과 일치하지 않지만, **‘알기(knowing)–행동하기(acting)–존재하기(being)’**라는 교육 성과 중심 3요소 틀과는 잘 맞는다. 이 세 가지 요소(trilogy)는 최근 아일랜드 인턴십 교육과정 설계의 철학적 기반으로도 사용되었다¹⁰⁸–¹¹⁰.

우리는 이 모델이 **의료 역량(medical competence)**을 정의하는 데 유용하다고 본다.

그 이유는,

- 지식과 기술에 대한 표준화된 평가의 필요성,

- 임상의들이 실제로 활동하는 다양한 상황에 대한 적응성,

- 의료 전문가들이 독립적 사고자(independent thinkers)로서 지닌 다양성의 가치

이들 사이의 긴장을 조화롭게 해소할 수 있기 때문이다¹¹¹.

학습자 및 전문가 사이의 다양성은 단지 완화해야 할 차이점이나, 평가에서의 측정 오류(construct-irrelevant variance)의 원인으로만 간주되어서는 안 되며, 오히려 건강하고 역동적인 의료 인력군의 본질적인 특성으로 보아야 한다.

각 층위에 따라 평가 접근 방식도 다르게 적용되어야 한다:

- 제1층위: 표준화된 평가(standardised assessment)

- 제2층위: 훈련된 전문가의 집단적 판단(collective judgement by trained experts)

- 제3층위: 개인성의 가치화(valuation of individuality)

물론 역량 발달을 위계적·순차적으로 바라보는 접근은 일반적으로 유용하지만, 그 순서를 엄격하게 고정할 필요는 없다. 전문성 발달의 초기에는 **정전적 역량(canonical competence)**에 집중해야 한다. 기초적인 의학 지식(‘정전적 진리들’)을 습득한 이후에야, 생의학적 또는 기타 지식의 불확실성을 탐색하거나, 그 적용에서 나타나는 다양성의 의미를 논의할 수 있다.

이러한 위계적 모델이 순차적인 교육 과정의 복귀(Flexnerian model), 즉 모든 기초과학을 임상 이전에 배우는 방식으로 회귀하는 것을 의미하지는 않는다. 오히려, **초기 임상 경험을 기초 지식 습득과 통합하는 수직적 교육과정 통합(vertical integration)**은 여러 면에서 강점을 지닌다¹¹².

그러나 동시에, 임상적 이해(clinical understanding)는 일반적으로 선행하는 정전적 지식에 기반한다는 사실도 기억해야 한다. Figure 1은 이 점을 시각적으로 표현한 것으로, 각 층위가 교육과 평가에서 완전히 분리되어 있다는 오해를 방지하려는 의도도 포함되어 있다.

실제로는 세 층위가 병렬적으로 발달하면서 상호 통합된다. 예컨대, 생물의학 지식 없이 올바른 임상 추론(clinical reasoning)은 불가능하며¹¹³, 임상 추론은 교실에서도 훈련할 수 있지만, 환자 진료에서는 맥락에 적응해야 한다¹¹⁴.

예를 들어, 임상실습 후반부의 의대생은

- 저녁 시간의 자기주도 학습을 통해 **정전적 지식(Layer 1)**을 쌓고,

- 병원 내 팀 활동에서 **지역 규칙과 관습에 적응(Layer 2)**하며,

- 동시에 **자신의 강점, 흥미, 신념을 발견하기 시작(Layer 3)**할 수 있다.

역량 평가에서 ‘표준’이라는 개념은 일반 대중에게, 의학 지식과 기술의 일정한 체계가 존재하며, 그것만 있으면 안전하고 질 높은 진료가 가능하다는 인상을 줄 수 있다. 이에 따라, 의과대학과 수련기관의 역할은 단지 그 지식을 학습자에게 전달하는 것으로 간주되기 쉽다. 하지만 현직 의사라면 누구나 이러한 단순화가 현실과 다르다는 것을 알고 있다.

- 생물의학 지식에는 본질적인 한계가 있으며,

- 진료에서의 불확실성과 모호함은 회피할 수 없는 요소다¹¹⁵.

- 어떤 다양성은 단순히 정답 vs. 실수로 나눌 수 없다.

**불확실성에 대한 수용(tolerance for uncertainty)**과 모호성 속에서의 임상 판단 능력은 실천의 핵심이며¹¹⁵, 의료 지식의 한계와 개인 지식/기술의 한계는 구분되어야 한다. 학습자는 먼저 자신만의 지식 기반을 구축해야 하며, **‘모른다(I don’t know)’**라는 말이 **‘아직 세상 전체가 모른다(we don’t know)’**로 대체되기 위해서는, 충분한 정전적 지식을 먼저 갖춰야 한다. 너무 이른 시점에 불확실성 수용 훈련을 강조하면, 오히려 자신의 지식 부족을 생물의학 지식 자체의 한계로 오해할 위험이 있다¹¹⁵.

학습자는 시간이 지나면서 다음을 구분할 수 있어야 한다:

- 양질의 진료 원칙 내에서의 허용 가능한 다양성(acceptable variations within good practice)

- 또는 개별 전문가의 선호에 해당하는 다양성(art of medicine)¹¹⁶

이 지점에서 불확실성에 대한 수용은, 단지 인식론적 태도를 넘어서, 서로 다른 습관과 신념을 존중하고 실천에서 자율성을 허용하는 것으로 확장된다. 이는 곧 내재적 동기의 중요한 조건 중 하나이다¹¹⁷. 이러한 공간이 없다면, 제3층위의 개인적 탁월성의 추구와 전문직 수행 중의 웰빙(well-being)¹¹⁷은 존재할 수 없다.

실제로, 의료 전문가가 이 제3층위를 갖추지 못한다면, 의학이라는 학문과 실천은 기존 기준을 넘어서 발전할 수 없다.

우리는 이 글에서,

- 역량(competence)을 세분화하여 수많은 ‘역량 요소들(competencies)’로 환원하거나,

- 의사에게 위임되어야 할 업무를 구분하는 것에 초점을 맞춘 것이 아니라,

- 평가의 표준화라는 요구와

- 개별화된 전문 정체성(individualised professional identity)의 발달이라는 요구를 조화롭게 설명할 수 있는,

‘층위적 구성(layered construct)’으로서의 역량 개념을 제시하고자 하였다.

🔹 의료 역량의 세 층위에 따른 핵심 특징

(Key features of a hierarchy of layers of medical competence)

1️⃣ 정전적 역량 (Canonical competence)

- 특성(Nature): 일반적으로 맥락에 영향을 받지 않음

- 역량의 구성 요소: **지식(형태학, 생리학, 병리학, 근거 기반 질병관리)**과 특정 기술에 대한 강조

- 역량 습득의 주요 맥락: 임상 외 환경 (예: 학교, 가정 등)

- 기준 결정 주체: 전문가 합의(generalised expert consensus)

- 평가의 주요 목적: 학습자의 진급

- 평가 접근 방식: 표준화된 지식 및 기술 시험

- 평가 방향 및 타당도 초점: 회고적 평가, 교육 진척 및 졸업에 초점

- 학습자 주체성 방향: 새로운 지식과 기술을 습득하고, 결함을 지속적으로 수정

- 평가자: 외부 기관 – 개인을 알지 못하거나 고려하지 않음

- 품질 보장 방식: 심리측정학적 기준(psychometric standards)

- 기준 미달 시 결과: 교육 진로 정체, 의료 업무 접근 불가

2️⃣ 맥락적 역량 (Contextual competence)

- 특성(Nature): 일반적으로 맥락에 의존함

- 역량의 구성 요소:

- 지식 및 기술의 적용 능력,

- **태도(상호작용하려는 능력과 의지)**에 중점

- 주어진 기회와 제약 내에서 타인과 효과적으로 작용할 수 있는가

- 역량 습득의 주요 맥락: 임상 현장(clinical workplace)

- 기준 결정 주체: 현장의 전문가 팀, 맥락 내에서의 합의에 기반한 판단

- 평가의 주요 목적: 학습자 진급 + 환자 안전

- 평가 접근 방식: 다양한 환경에서의 수행 관찰(observation of performance)

- 평가 방향 및 타당도 초점:

- 미래 지향적 판단(prospective decision-making)

- 진료 업무 위임(entrustment)에 대한 판단에 초점

- 학습자 주체성 방향: 실제 진료 요건에 맞춘 적응(adaptation)

- 평가자: 현장 교육자 팀, 지정된 관찰자들

- 품질 보장 방식:

- 계획된 관찰에 기반한 지역 내 상호주관적 판단에 의존한

- 외부 절차 검토

- 기준 미달 시 결과:

- 감독 연장,

- 수련 기간 연장

3️⃣ 개인화된 역량 (Personalised competence)

- 특성(Nature): 개별적으로 결정됨 (Individually determined)

- 역량의 구성 요소:

- 충분한 지식과 기술에 기반한

- 개인화된 진료 스타일 강조

- 역량 습득의 주요 맥락:

- 임상 현장

- 그리고 경우에 따라 기타 다양한 환경

- 기준 결정 주체:

- 자기결정(self-determination)

- 내면화된 기준

- 동료 혹은 비공식적 네트워크에 의해 검토됨

- 평가의 주요 목적: 진료의 질 (Quality of patient care)

- 평가 접근 방식:

- 업무 수행에서의 스타일과 노력의 평가

- 공식적 또는 비공식적 인정을 통한 평가

- 평가 방향 및 타당도 초점:

- 개인 성장(personal growth)

- 경력 발달(career development)

- 학습자 주체성 방향:

- 개인의 강점을 확장하고 강화해 나감

- 평가자:

- 실제 직장 환경에서 상호작용하는 개인들(동료, 환자 등)

- 자기 자신

- 동료 네트워크의 의견에 기반함

- 품질 보장 방식:

- 동료, 환자, 관찰자들이 일상 속 상호작용을 통해 인식한 질

- 기준 미달 시 결과:

- 팀과의 부적합한 협력

- 불만족스러운 근무 조건

- 불만족스러운 환자 경험

- 고용 관계 종료

- 개인적 불만족 및 낮은 웰빙