📚 건강전문직 교육 연구를 혁신하기 위한 필수 지침: Critical Reflexive Praxis를 중심으로 📚

오늘은 최근에 발표된 흥미로운 논문을 소개하려고 해요. 건강전문직 교육(Health Professions Education, HPE) 연구를 계획할 때 필요한 중요한 태도와 실천법을 다룬 논문이에요. 논문의 제목은 바로 『Disrupting Health Professions Education Research: A Guide to Critical Reflexive Praxis during Research Planning』입니다. 연구자인 Danica Sims와 Paul Saunders는 연구의 기획 단계에서부터 비판적으로 자기 성찰적 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)을 적용할 것을 제안하고 있어요.

📌 연구 배경과 문제 제기

모든 연구는 기본적으로 중립적이지 않아요. 연구자는 각자의 배경, 가치관, 문화, 사회적 영향력 아래에서 연구를 계획하고 진행하게 됩니다. 하지만 보통 "성찰성(reflexivity)"은 연구자가 자신의 편견이나 위치를 단순히 언급하는 정도에서 그치는 경우가 많아요. 이러한 피상적인 성찰은 더 깊은 구조적 불평등이나 시스템적 문제를 간과하게 만들죠. 이 때문에 HPE 연구는 흔히 서구 중심의 시각을 우선시하고, 글로벌 사우스(Global South)와 소외된 집단의 지식은 배제하는 결과를 가져오곤 합니다.

논문은 다음과 같이 문제를 요약해요:

"건강전문직 교육 연구는 글로벌 권력 불균형을 강화하며, 서구적 관점을 우선시하고 글로벌 사우스 및 소외된 공동체의 지식을 배제하는 경우가 많다." ("Health Professions Education (HPE) research often reinforces global power imbalances, privileging Western perspectives while excluding knowledge from the Global south and marginalized communities.")

이러한 문제를 해결하기 위해, 저자들은 "Critical Reflexive Praxis(CRP)"라는 개념을 도입하고 있어요.

📌 Critical Reflexive Praxis(CRP)란?

CRP는 단순한 자기 성찰을 넘어서, 연구를 진행하는 과정에서 자신의 위치와 권력을 인식하고, 이를 바탕으로 사회적 정의와 형평성을 촉진하는 실질적인 행동을 요구하는 실천적 접근법이에요. CRP는 특히 "비판이론(Critical Theory)"을 토대로 하며, 연구자가 사회적 불공정, 불평등한 권력 구조를 파악하고 도전하며 변화시키기 위해 연구 전 과정에서 적극적으로 실천하는 것을 목표로 합니다.

이 논문의 핵심 주장은 다음과 같습니다:

"CRP는 단순히 학문적 실천이 아니라, 건강전문직 교육 연구에서 형평성, 정의, 포용성을 실현하는 변혁적 헌신이다." ("CRP is not just an intellectual exercise or a methodological consideration; it is a transformative commitment to equity, justice, and inclusivity in HPE research.")

📌 연구 계획 단계에서의 CRP 실천 방법

논문은 CRP를 적용하는 방법을 네 가지 수준으로 나누어 설명합니다:

1️⃣ 개인적 수준(Individual level)

- 자기 자신의 배경과 편견을 철저히 점검하고, 이것이 연구에 어떻게 영향을 미치는지 인지해요.

- "나는 어떤 연구자가 되고 싶은가?"를 스스로 묻고, 변화를 위한 적극적인 성찰을 합니다.

2️⃣ 대인 관계 수준(Interpersonal level)

- 연구에 관련된 다양한 이해관계자들과 신뢰, 존중, 상호성을 기반으로 관계를 맺습니다.

- 연구 참여자들이 단순한 자료 제공자가 아니라, 전문가로서 목소리를 낼 수 있도록 촉진합니다.

3️⃣ 지역적 맥락 수준(Local context)

- 연구의 사회적, 문화적, 역사적 맥락을 이해하고 존중하며, 연구가 지역 사회에 미치는 영향을 신중히 고려합니다.

- 지역의 지식과 관행을 연구 과정에 적극 통합하여, 연구가 착취적이지 않도록 합니다.

4️⃣ 글로벌 맥락 수준(Global context)

- 글로벌 지식 권력 구조에서 연구자의 위치를 이해하고, 연구가 글로벌 권력 불균형을 강화하지 않도록 주의합니다.

- 글로벌 사우스 및 소외된 집단의 연구자들과 협력하며, 이들의 관점을 적극 반영하여 형평성을 촉진합니다.

논문은 특히 연구자의 책임과 관련하여 다음과 같이 강조해요:

"결국 CRP를 실천하는 것은 겸손과 용기를 요구하며, 평생에 걸친 탈학습과 재학습의 헌신이다." ("Ultimately, adopting CRP demands humility, civil courage, and a commitment to lifelong un-learning and re-learning.")

📌 마무리하며

이 논문은 단지 연구 방법론에 관한 논의가 아니라, 건강전문직 교육 연구 전반에 걸쳐 형평성과 사회적 정의를 촉진하기 위한 강력한 지침을 제공합니다. CRP는 단순한 자기 성찰의 한계를 넘어, 실천과 변화를 요구하는 태도이자 방법론입니다. 이 접근법을 통해 연구자는 개인에서 글로벌 수준까지 깊고 의미 있는 변화를 만들 수 있습니다. 🌏✨

이번 포스팅이 여러분이 연구를 계획하고 진행할 때 실질적으로 도움이 되었으면 좋겠어요. 여러분의 연구가 더 정의롭고 공정한 사회를 만들어가는 데 기여할 수 있길 바랍니다. 📖👩⚕️👨🔬

📌 논문 정리 포스팅 | 의료전문직 교육 연구(HPE)의 지형 뒤집기: 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis)의 필요성

안녕하세요, 여러분! 오늘부터 중요한 논문 하나를 함께 읽어 보려고 합니다. 이 논문은 "의료전문직 교육 연구(Health Professions Education, HPE)"에서 자주 간과되었던 중요한 문제, 즉 연구의 주관성과 지식 생산에서의 권력 불균형에 대한 내용을 다루고 있어요.

💡 연구는 결코 중립적이지 않습니다

먼저 이 논문의 핵심적인 문장을 보면서 이야기를 시작해 볼까요?

"모든 연구는, 질적이든 양적이든, 본질적으로 주관적입니다(All research, whether qualitative or quantitative, is inherently subjective)"

이는 연구가 연구자의 관점, 선택, 해석에 따라 크게 좌우되기 때문인데요. 우리가 흔히 객관적이라고 믿는 "지식" 역시 사람과 문화, 사회에 따라 형성된 "사회적 구성물(socially constructed)"이기 때문입니다. 과학적 지식도 결코 자연법칙처럼 "순수하고 객관적으로 발견된 것"이 아니라는 말이죠.

👥 북반구-남반구의 권력 구조(North-South Divide)

또 다른 중요한 키워드는 "북반구와 남반구의 지식 불균형(North-South divide)"인데요, 이는 미국, 영국, 캐나다, 네덜란드, 호주와 같은 북반구 국가들의 연구 성과가 남반구 국가들에 비해 압도적으로 많다는 현상을 말합니다. 논문에서는 이렇게 설명하고 있습니다.

"의료전문직 교육(HPE)의 학술 성과에서 북반구(Global North)의 출판물이 남반구(Global South)보다 훨씬 많습니다."

이러한 현상의 이유는 매우 다양하지만, 그중 대부분이 식민주의(colonialism) 역사에서 비롯되었어요. 식민지배는 북반구의 의학 지식을 "보편적(universal)"이고 "객관적(objective)"인 것으로 강요했고, 지역적 전통과 지식을 지워버렸습니다. 그 결과 지금까지도 "서구가 최고다(West is best)" 라는 전제가 글로벌 HPE 연구를 지배하고 있는 것이죠.

❌ 지식의 문지기(gatekeeping)와 인식적 폭력(epistemic violence)

남반구의 지식이 배제되고 무시당하는 현상을 "지식의 문지기(epistemological gatekeeping)" 또는 "인식적 폭력(epistemic violence)"이라고 표현합니다. 이 현상이 문제가 되는 이유는 다음 문장에서 잘 드러나 있어요.

"지식 지형의 불평등은 다양성과 포용을 제한하고, 불완전하고 편향된 지식과 근거를 만들며, 혁신과 발전을 방해하여 결국 연구, 교육, 건강 결과에 부정적 영향을 미칩니다."

즉, 북반구 중심의 지식은 전 세계적으로 적용 가능한 "최선(best)"의 방법이라고 주장하지만, 실제로는 현지 상황과 맞지 않아 유해하거나 차별적인 결과를 낳을 수도 있다는 것이죠.

🔎 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)이란?

그래서 이 논문은 이런 문제를 해결할 방법으로 "비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)"을 제안합니다. 일반적인 성찰(reflexivity)이란,

"자신의 가정과 믿음, 판단 체계를 검토하고 그것들이 연구 과정에 어떤 영향을 미치는지 신중하고 비판적으로 생각하는 행위"입니다.

하지만 많은 경우, 연구자들은 단순한 자기 성찰에서 멈추어 버리는데요, CRP는 여기에 멈추지 않고,

"불평등한 구조와 시스템을 깨뜨리고 변화시키기 위한 행동 지향성(action-orientation)을 강조합니다."

즉, 연구자들이 자신이 어디에서 지식을 생산하고, 누구의 지식이 가치 있게 평가되는지 인식하고, 이를 적극적으로 바꾸는 행동까지 나아가야 한다는 뜻입니다.

✊ 적극적 저항(Resistance)으로서의 CRP

CRP는 단순히 이론적인 것이 아니라, 현실의 구조적 차별과 소외를 깨뜨리고 평등하게 재건하는 데 필요한 적극적 행동, 즉 "저항(resistance)"을 의미합니다. 저항이란 무엇보다도,

- **확실한 목적(affirmative)**을 갖고,

- **의도적(deliberate)**이며,

- **합리적(proportionate)**이고,

- **건설적(constructive)**이어야 합니다.

따라서 CRP는 차별적이고 억압적인 구조를 파괴하는 동시에, 더 평등한 구조를 만들어가는 데 집중합니다.

🌐 왜 우리는 이 문제에 관심을 가져야 할까요?

이 논문은 결국 HPE 연구자들이 다음과 같은 질문을 던져야 한다고 강조합니다.

- "나의 연구는 세계적 지식 위계를 강화하는가, 아니면 이를 뒤집는가?"

- "연구 과정에서 누구의 목소리가 중심인가?"

- "어떻게 하면 소외된 목소리를 증폭시킬 수 있을까?"

이러한 질문을 던지는 것이 CRP의 출발점이고, 이를 통해 더욱 포용적이고 평등한 지식 생태계를 구축할 수 있을 것입니다.

📌 논문 정리 포스팅(2) | 연구자의 위치성(positionality)과 비판적 이론의 필요성

안녕하세요! 지난번 포스팅에서는 의료전문직 교육(HPE) 연구에서의 권력 불균형과 이를 해결하기 위한 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)에 대해 알아봤는데요, 이번엔 연구자의 위치성(author positionality) 과 왜 우리가 비판적 이론(Critical Theory)을 필요로 하는지 조금 더 깊게 살펴볼게요.

👥 연구자의 위치성(author positionality)이 왜 중요할까요?

연구는 누가 하는지에 따라 그 결과가 크게 달라질 수 있죠. 따라서 연구자 스스로가 자신이 누구인지, 어떤 배경을 가지고 있는지를 밝히고, 이것이 연구에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 인식하는 것을 "위치성(positionality)" 이라고 합니다. 논문의 저자들도 이런 위치성을 매우 분명하게 밝히고 있는데요.

📍 첫 번째 저자(DS)의 위치성

첫 번째 저자(DS)는 남아프리카공화국 출신의 백인 여성 연구자로, 지금은 북반구(Global North) 국가에서 일하며 정체성의 갈등과 긴장(identity dissonance and tension)을 겪고 있다고 해요. 그녀는 "탈식민(post-colonial)"과 "탈아파르트헤이트(post-Apartheid)"라는 사회 환경 속에서 살아왔기 때문에, 권력과 본인이 무의식적으로 동참했던 불평등 문제에 대해 깊게 자각하게 되었죠.

중요한 부분을 논문에서 인용하자면,

"비의료인이자 비사회과학자인 기초과학 연구자로서 교육 분야에 뛰어든 그녀는 내부자이자 외부자의 관점(insider/outsider perspectives)을 동시에 가지며 기존의 규범(norms)에 질문을 던집니다."

즉, 그녀는 사회적이고 인식적인 정의(social and epistemic justice)를 추구하면서, 남반구에서 연구자로 활동했을 때 느꼈던 배제의 경험을 기반으로, 북반구에서 얻은 권력을 남반구의 연구자들과 적극적으로 공유하고자 노력하고 있습니다.

📍 두 번째 저자(PS)의 위치성

두 번째 저자(PS)는 오스트레일리아의 원주민(Biripi) 정체성을 가진 의료 전문가이자 연구자입니다. 그는 본인의 위치성을 이렇게 밝히고 있습니다.

"원주민 정체성과 정착민(settler)으로서의 정체성을 동시에 가지고 있으며, 의료 분야에서 원주민과 서구적 관점 사이의 가치를 동시에 바라볼 수 있는 '두 눈으로 보기(two-eyed seeing)'의 관점을 사용합니다."

이 '두 눈으로 보기' 관점은 원주민과 서구의 서로 다른 지식 체계 사이에서 균형을 찾는 것이 중요하다는 원주민 지식 체계의 개념입니다. 그는 커뮤니티 중심적(Community-centered) 접근법을 사용하며, 연구가 자신의 커뮤니티에 미칠 영향을 항상 깊이 고민하고, 책임감 있게 연구를 수행한다고 밝히고 있어요.

🔍 왜 비판적 이론(Critical Theory)이 필요할까요?

비판적 성찰 실천(CRP)은 단순한 자기 성찰을 넘어, 실제 행동으로 이어지도록 하기 위해서 비판적 이론(Critical Theory)에 기반을 두고 있습니다. 비판적 이론이란,

"사회 내 불공정한 구조와 권력 체계를 분석하고 도전하는 다양한 이론들(페미니즘, 비판적 인종 이론(Critical Race Theory), 반식민주의(anti-colonial theories), 교차성(intersectionality), 마르크스주의(Marxist theories), 퀴어 이론(queer theories), 비판적 장애 이론(Critical Disability Theory) 등)을 포괄하는 개념입니다."

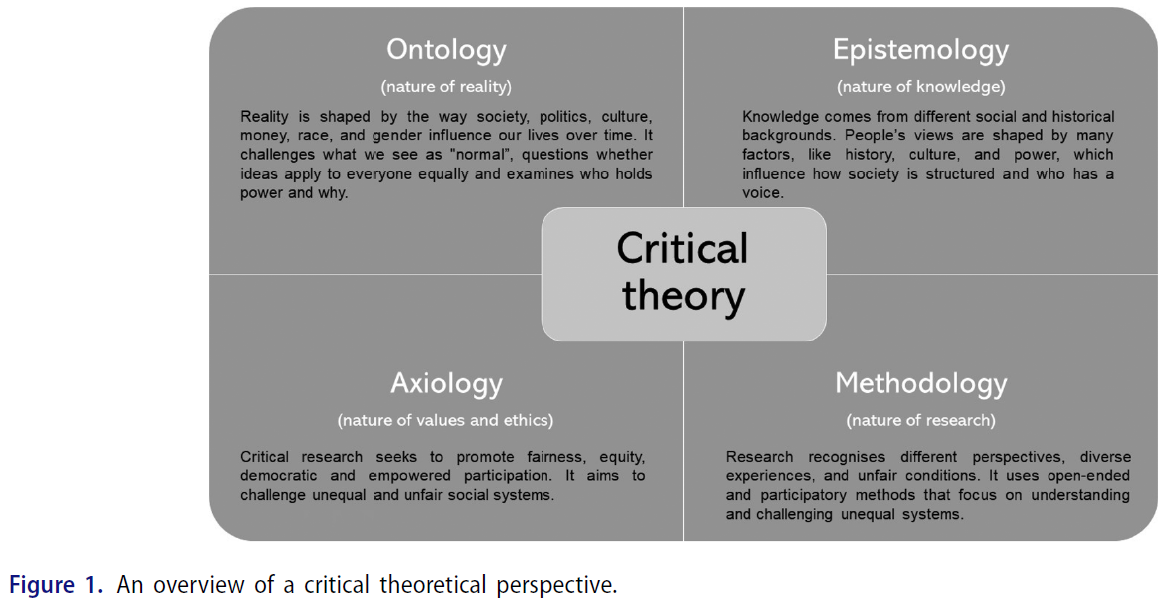

🗝️ 비판적 이론의 핵심적 키워드 네 가지는 다음과 같아요.

- 존재론(Ontology): "현실은 사회, 정치, 문화, 경제적 권력 구조에 의해 형성됩니다."

- 인식론(Epistemology): "지식은 사회적, 역사적 배경의 영향을 받아 어떤 지식은 다른 지식보다 더 가치 있다고 여겨집니다."

- 가치론(Axiology): "다양한 관점을 장려하고 지배적 권력 구조에 의문을 던짐으로써 공정성과 평등을 촉진합니다."

- 방법론(Methodology): "다양한 경험과 목소리를 존중하고 참여적 접근(participatory approaches)을 통해 숨겨진 불평등을 밝히고 해결합니다."

즉, 비판적 이론은 현실을 바라보고 이해하는 방법(존재론), 지식이 어떻게 형성되는가(인식론), 어떤 지식이 가치 있고 윤리적인가(가치론), 그리고 어떻게 연구를 수행할 것인가(방법론) 모두에서 우리가 흔히 간과하는 권력과 불평등의 문제를 드러내고 이를 해결하도록 도와줍니다.

⚡️ 비판적 이론을 활용하면 어떤 효과가 있을까요?

비판적 이론을 활용하면 단순히 연구자의 개인적 편견을 넘어, 눈에 보이지 않는 거대한 사회 구조 속 권력과 불평등을 더 명확히 이해하고 도전할 수 있게 됩니다. 이 논문의 저자들은 이렇게 강조합니다.

"비판적 이론의 관점은 개인적인 행동과 즉각적 상황을 넘어 보다 넓고 깊은 사회적 권력 체계로 반성(reflexivity)의 범위를 확장합니다."

이러한 관점에서 CRP를 실천하면, 의료전문직 교육 연구에서 발생하는 불평등한 권력 구조를 깨뜨리고 더욱 평등하고 포용적인 연구 환경을 만들어갈 수 있습니다.

이번 포스팅에서는 연구자의 위치성(positionality)과 비판적 이론(Critical Theory)의 필요성에 대해 자세히 살펴보았습니다. 다음 포스팅에서는 구체적으로 비판적 성찰 실천(CRP)을 실제 연구에 어떻게 적용할 수 있는지, 그 실천 방법을 더 깊이 다뤄볼게요.

다음 포스팅에서 또 만나요! 🙌📖✨

📌 논문 정리 포스팅(3) | 연구에서 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)이 필요한 이유

안녕하세요! 지난 포스팅에서는 연구자의 위치성(positionality)과 비판적 이론(Critical Theory)의 중요성을 살펴봤죠? 이번엔 논문의 핵심 개념인 비판적 성찰 실천(CRP) 이 왜 꼭 필요한지 좀 더 자세히 이야기해 볼게요.

🔍 전통적 성찰(reflexivity)은 무엇이 문제일까요?

지금까지의 연구자들이 흔히 말하는 '성찰(reflexivity)'이란, 주로 개인적인 수준에서 이루어졌어요. 예를 들어, 연구자가 자기 자신의 편견이나 믿음, 가치관, 그리고 여러 정체성들에 대해 스스로 질문하고 고민하는 것이었죠.

논문에서는 이렇게 표현하고 있어요.

"전통적인 성찰은 주로 개인의 선입견(preconceptions), 믿음(beliefs), 가치(values), 정체성(identities), 사회적 위치(social positions)를 고려하는 개인적인 차원의 반성에 초점이 맞춰져 왔습니다."

이것 자체는 중요하지만, 문제는 여기에 그치는 경우가 많다는 거예요. 즉, 자기 자신에 대한 성찰을 넘어서서 좀 더 넓고 깊게 들어가야 하는데, 많은 연구자들이 이 다음 단계로 나아가지 못하고 있다는 것이죠.

⚠️ 무엇을 놓치고 있나요?

논문은 연구자들이 자주 놓치는 부분을 다음과 같이 지적하고 있습니다.

"연구자들은 자신이 가진 힘과 특권(power and privilege), 혹은 자신이 처한 불이익과 차별(disadvantage and discrimination)을 만들어낸 근본적인 시스템과 구조(underlying systems and structures)에 대한 깊은 탐색을 하지 못하는 경우가 많습니다."

즉, 개인적 차원에서의 자기 성찰을 넘어서는, 사회 전체의 불평등 구조를 제대로 파악하지 못한다는 거죠. 이 때문에 연구 과정에서 발생할 수 있는 차별이나 권력의 불균형이 계속 유지되거나 악화될 수도 있어요.

💡 예를 들어볼까요?

연구자가 자신이 백인이며 중산층의 특권을 가지고 있다는 것을 인정했다고 해서 충분한 것은 아닙니다. 중요한 것은 그런 특권이 왜 생겨났고, 어떻게 유지되고 있는지 근본적인 사회적, 역사적 배경을 탐구하는 것이죠. 예를 들어,

- 백인 우월주의(White supremacy)

- 가부장제(patriarchy)

- 이성애 중심주의(heteronormativity)

- 식민성(coloniality)

와 같은 구조적 문제들을 함께 고민해야 합니다.

👀 비판적 성찰 실천(CRP)이란 결국 무엇일까요?

그래서 이 논문이 제안하는 비판적 성찰 실천(CRP)은 개인적인 반성(reflection)을 넘어서 사회적이고 구조적인 맥락까지 폭넓게 바라보고, 나아가 이런 불평등을 적극적으로 바꾸기 위한 행동까지 포함하는 개념입니다. 즉,

"비판적 성찰 실천(CRP)은 단순한 자기 성찰을 넘어 행동을 통해 사회의 불평등한 구조를 깨뜨리고 변화시키려는 의도적이고 적극적인 과정입니다."

따라서 CRP를 실천하는 연구자는 다음과 같은 질문을 던질 수 있어야 합니다.

- 나의 특권이나 차별은 어떤 사회 구조에서 비롯된 걸까?

- 내 연구가 이런 불평등한 구조를 계속 유지시키는 데 어떤 영향을 미칠까?

- 나는 이러한 문제를 해결하기 위해 어떤 구체적인 행동을 취할 수 있을까?

이렇게 CRP는 단순히 개인의 반성을 넘어 **사회적 책임(social accountability)**과 연결된 중요한 연구 실천 방법이랍니다. 다음 포스팅에서는 실제 연구 과정에서 CRP를 어떻게 구체적으로 적용할 수 있는지 살펴볼게요.

끝까지 읽어주셔서 감사합니다! 🙌✨

📌 논문 정리 포스팅(4) | 의료전문직 교육(HPE) 연구에서의 비판적 성찰 실천(CRP) 가이드

안녕하세요! 지난번에는 연구에서 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP) 의 필요성을 살펴봤죠? 이번엔 실제로 CRP를 어떻게 실천할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

⚠️ 성찰(reflexivity)의 함정과 주의할 점

논문에서는 연구자들이 흔히 놓치는 '무의식적으로 당연시하는 특성(taken-for-granted characteristics)'을 반성하는 것이 매우 중요하다고 강조합니다.

예를 들어 연구자가 다음과 같은 요소들을 깊이 고민하지 않는다면, 이는 자신이 가진 특권(privilege)과 '성찰의 사각지대(reflexive blind spot)'를 드러내는 거예요.

- 인종(race)

- 성별 정체성(gender identity)

- 성적 지향(sexual orientation)

- 문화(culture)

- 언어(language)

- 사회적 계층(class)

- 종교(religion)

- 나이(age)

- 신체적 능력(ability)

- 고용 상태(employment status)

- 국적(nationality)

- 시민권(citizenship status)

논문에서 중요한 경고 ⚠️ 를 하고 있어요.

"이러한 특권에 대한 고백은 구체적인 행동이 따르지 않으면 무의미합니다(confessions of privilege are meaningless if not accompanied by tangible action)."

단순히 특권을 인정하는 데 그치면, 오히려 본인의 죄책감을 덜거나 권력을 재확인하는 수단으로 작용하여, '백인성(Whiteness)'을 중심에 놓는 결과를 초래할 수 있다고 경고합니다.

🌊 비판적 성찰 실천(CRP) 가이드: 네 가지 차원의 성찰

연구자들이 CRP를 실천하려면, 연구 전반에 걸쳐 지속적으로 성찰해야 합니다. 특히 연구를 계획할 때부터, 다음 네 가지의 차원을 중심으로 깊이 있는 성찰과 행동이 필요합니다.

- 🧍 개인 차원(individual/personal level)

연구자가 가진 개인적인 믿음, 편견, 특권과 같은 자기 인식에 대한 성찰입니다. 자신에게 다음과 같은 질문을 해보세요.- "나는 어떤 편견이나 특권을 가지고 있지?"

- "이러한 특권이나 편견이 내 연구에 어떤 영향을 줄 수 있을까?"

- 🤝 대인 관계 차원(interpersonal level)

연구자와 연구 참여자들, 동료 연구자들과의 관계에서 발생하는 권력과 역학을 고민합니다.- "내 연구가 누구의 목소리를 중심에 두고 있는가?"

- "어떤 목소리는 배제되고 있지?"

- "내 연구가 참여자들에게 유익한가, 해를 끼칠 수 있는가?"

- 🏘️ 지역적 맥락 차원(local contextual level)

연구가 수행되는 지역의 사회적, 문화적, 역사적 맥락을 충분히 고려해야 합니다.- "내가 연구하는 지역이나 커뮤니티의 맥락을 잘 이해하고 있나?"

- "나는 이 연구를 이끌기에 적합한 사람인가, 아니면 현지의 사람들에게 리더십을 넘기는 것이 더 맞지 않을까?"

- 🌍 글로벌 맥락 차원(global contextual level)

세계적 차원의 권력 구조와 지식 위계에서 연구가 차지하는 위치를 고민합니다.- "내 연구가 글로벌 지식 위계를 강화하는가, 아니면 약화시키는가?"

- "소외된 목소리를 적극적으로 증폭시키고 있나?"

논문에서는 이 네 가지 차원을 "물에 돌을 던졌을 때 점점 넓게 퍼지는 물결(ripples of ever-growing circles)" 로 비유하며, 연구와 연구자가 결코 고립된 존재가 아니라고 강조합니다.

🎯 CRP 실천을 위한 중요한 팁

CRP를 실천하는 데 있어 가장 중요한 점은, 모든 연구자가 똑같은 방식으로 행동할 필요는 없다는 것입니다. 논문에서는 이렇게 강조해요.

"모든 연구자들이 CRP를 똑같은 방식으로 수행해야 한다고 주장하는 것은 모순적입니다(proclaiming a single or universal approach to CRP is contradictory)."

오히려 CRP는 개인마다, 그리고 연구 상황에 따라 매우 다양하고 복잡하며, 계속 변화하는 과정이라는 점을 기억해야 합니다.

📚 의료전문직 교육(HPE) 연구에서 CRP의 구체적인 사례: '숨겨진 커리큘럼(hidden curriculum)'

논문에서 제시한 의료전문직 교육(HPE)에서 CRP가 중요한 이유를 보여주는 대표적인 사례가 바로 "숨겨진 커리큘럼(hidden curriculum)" 입니다.

- 숨겨진 커리큘럼이란 겉으로 드러나지 않지만 실제로 의료인의 사고방식이나 가치관에 영향을 주는 암묵적인 규범과 교육을 의미합니다.

- 논문에서는 이렇게 설명합니다.

"숨겨진 커리큘럼은 특정 보건 분야의 가치관과 체계로 사람들을 몰아넣으면서, 인식적(epistemic) 불평등과 권력 불평등을 계속 유지하게 합니다."

특히, 이 숨겨진 커리큘럼은 비주류적인(non-normative) 가치와 경험을 가진 소외된 환자들에게 더 큰 피해를 주게 되죠.

비판적 성찰 연구(Critical reflexive research)는 이런 숨겨진 커리큘럼이 어떤 사람들에게 해로운지, 어떻게 하면 피해를 줄이고 더 긍정적인 결과를 가져올 수 있는지를 더 분명하게 드러낼 수 있습니다.

🌟 요약하자면

CRP는 단순한 자기 성찰이 아니라, 개인부터 글로벌 차원까지 확장된 깊이 있는 반성을 요구하며, 그 반성을 실제 행동으로 옮기도록 독려합니다. 연구자들이 단순히 특권을 인정하는 데서 멈추지 않고, 현실의 불평등한 권력 구조를 바꾸기 위한 구체적인 실천으로 연결할 때 진정한 의미가 있습니다.

다음 포스팅에서는 이러한 CRP의 네 가지 차원별 구체적인 실천 방법과 사례를 더 깊이 다뤄보겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 함께 더 나은 연구를 향해 한 발짝씩 나아가요! 🙌📖✨

📌 논문 정리 포스팅(5) | CRP 실천 가이드①: 개인 차원과 대인 관계 차원

안녕하세요! 이번 포스팅부터는 의료전문직 교육 연구(HPE)에서 비판적 성찰 실천(CRP) 을 어떻게 실제로 수행할 수 있는지, 구체적인 방법을 소개합니다. 오늘은 먼저 개인 차원(individual level) 과 대인 관계 차원(interpersonal level) 에서 CRP를 어떻게 실천할 수 있는지 살펴볼게요.

🧍 개인 차원(individual level)의 CRP

많은 연구자들이 흔히 하는 '개인적 성찰(reflexivity)'은 주로 개인적 수준에서 자신의 편견과 가정, 특권을 검토하는 데 그쳐요. 하지만 CRP는 여기서 더 깊이 나아가서,

"개인의 편견과 특권이 어떤 더 큰 사회적 구조와 시스템에서 형성되었는지 정직하고 깊이 탐색하도록 요구합니다."

이때 가장 쉽지만 강력한 질문 중 하나는 다음과 같습니다.

💬 "나는 어떤 연구자가 되고 싶은가?"

이 질문을 던지기 전에, 연구자로서 자신의 현재 모습을 솔직히 인정하는 것이 중요해요. 그런 다음, 내가 앞으로 되고 싶은 연구자의 모습을 재상상(reimagine)하는 것이 바로 CRP의 본질이라고 할 수 있습니다.

논문에서는 CRP를 실천하는 연구자의 필수 덕목을 다음과 같이 제안합니다.

- 겸손(humility) 을 갖추기

- 비판적인 자기 인식(critical self-awareness) 을 유지하기

- 필요하면 자신의 기존 지식을 버리고(un-learn) 다시 새롭게 배우는(re-learn) 태도를 갖기

📖 개인 차원에서 CRP를 돕는 실제적 방법

논문은 개인적 수준의 CRP 실천을 돕기 위한 다음과 같은 방법을 추천합니다.

- 성찰 일지(reflexive journal) 를 꾸준히 작성하기

- 다른 사람들과 비판적인 대화(critical dialogues) 를 나누기

- 동료들과 함께 협력적 성찰(collaborative reflexivity) 을 실천하기

- 시간이 지남에 따라 연구자로서 자신의 믿음과 행동을 계속 수정하기

🤝 대인 관계 차원(interpersonal level)의 CRP

대인 관계 차원의 CRP는 연구 참여자와 이해관계자(stakeholders)들과의 관계에서 비롯된 권력 불균형을 인지하고 개선하는 것에 초점을 둡니다.

연구자는 다음과 같은 질문을 스스로 던져야 합니다.

- "내 연구는 누구의 목소리를 중심에 두고 있나?"

- "누구의 목소리가 배제되었거나 소외되었나?"

- "나는 다양성과 포용성을 증진시키기 위해 구체적으로 무엇을 하고 있나?"

여기서 중요한 원칙은, 연구 참여자를 단지 데이터를 추출하는 대상이 아니라, "함께 일하는 전문가(experts to work with)" 로 존중해야 한다는 거예요.

🌟 참여적 연구(participatory research)의 중요성

논문에서는 연구자들이 다음과 같은 행동을 실천할 것을 권장합니다.

- 연구를 시작하기 전에 참여자와 지역사회 구성원들과 깊이 있고 의미 있는 관계를 맺기

- 그들의 진짜 필요와 우선순위(self-determined needs and priorities)를 충분히 듣고 이해하기

- 함께 의사결정을 하고, 공동으로 연구를 설계(co-design)하여 서로에게 혜택이 되도록 만들기

- 내가 무의식적으로 가지고 있을지도 모를 편견이나 차별적 인식을 적극적으로 점검하고 개선하기

이런 과정은 결국 연구자 개인 차원의 성찰을 더욱 강화시키는데요, 자신이 왜 특정 연구 주제를 선택하게 되었는지에 대한 깊은 고민과 연결됩니다.

🗣️ 다양하고 평등한 연구팀 구성하기

논문은 특히 연구팀 구성의 중요성을 강조하며 다음과 같이 말합니다.

"다양한 연구팀이 꾸려지고 권력이 팀 내에 균등하게 분산된 후, 정기적인 팀 회의를 통해 권력(power), 기대(expectations), 역할(roles) 같은 불편한 주제들을 공개적으로 논의하고 공동으로 합의사항을 만들어야 합니다."

이 과정에서 팀 구성원과 참여자의 자기결정권(right to self-determination)을 존중하며, 궁극적으로 개인적 이익보다 사회적 책임(social accountability) 과 집단적 소유권(collective ownership) 을 더 중요하게 생각하라고 권장합니다.

📌 요약하자면

개인 차원의 CRP는 자기 자신에 대한 솔직하고 깊이 있는 질문과 성찰을 요구하며, 지속적으로 학습하고 변화하는 태도를 갖는 것이 중요합니다.

대인 관계 차원의 CRP는 연구 과정에서 참여자 및 이해관계자들과의 관계에서 발생하는 권력 불균형을 인식하고, 이를 극복할 수 있도록 적극적인 소통과 참여적 접근 방식을 실천하는 것이 중요합니다.

CRP는 연구를 수행하는 과정 전체에 걸쳐 지속적으로 실천해야 할 중요한 과정이에요. 다음 포스팅에서는 지역적(local) 차원과 글로벌(global) 차원에서의 CRP 실천 방법을 함께 알아보도록 할게요.

긴 글 함께 읽어주셔서 감사해요! 함께 더 나은 연구 문화를 만들어 가요! 🙌📚✨

📌 논문 정리 포스팅(6) | CRP 실천 가이드②: 지역적 맥락(Local Contextual Level)과 글로벌 맥락(Global Contextual Level)

안녕하세요! 지난 포스팅에서 우리는 개인 차원과 대인 관계 차원의 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)을 알아봤어요. 이번에는 지역적(local) 차원과 글로벌(global) 차원에서 CRP를 어떻게 실천하는지 자세히 살펴보겠습니다.

🏘️ 지역적 맥락(Local Contextual Level)의 CRP

지역적 맥락에서의 CRP는 연구가 이루어지는 현장의 사회적, 문화적, 경제적, 역사적 배경을 명확히 이해하고, 이를 실제 연구 수행 과정에 적극적으로 반영하는 것입니다.

논문에서는 이를 다음과 같이 설명합니다.

"연구를 특정 사회적, 문화적, 경제적, 역사적 맥락 속에서 구체적으로 자리 잡게 하고(local contextual grounding), 현지의 지식과 관행(local knowledges and practices)을 통합하며, 연구가 지역 사회에 미칠 잠재적인 영향을 반드시 고려해야 합니다."

🔍 연구자가 던져야 할 핵심 질문들

지역적 맥락에서의 CRP를 실천하기 위해 연구자는 다음과 같은 질문을 스스로 던져보는 게 중요합니다.

- "내가 연구를 수행하는 현장의 문화적, 사회적, 역사적, 정치적, 경제적 배경을 얼마나 잘 이해하고 있는가?"

- "나는 이 연구의 현지인이(local insider)인가, 아니면 외부인(local outsider)인가?"

- "내가 이 연구팀을 이끌기에 적합한 사람인가, 아니면 현지인 연구자에게 리더십을 맡기는 게 더 적절한가?"

논문에서는 특정 맥락에서는 외부인이 아닌 "손님으로서의 파트너(guest partner)" 역할이 더 적합할 수도 있다고 말합니다. 즉, 때로는 현지 구성원이 주도권을 갖는 것이 바람직하다는 것이죠.

🌟 참여적, 문화적으로 적절한 접근법의 중요성

연구의 지역적 맥락에서는 주제뿐 아니라 연구 수행 방식이 중요합니다. 다음과 같은 접근 방식을 권장해요.

- 참여적(participatory) 연구 방식으로 현지 사람들의 목소리를 적극적으로 담기

- 연구 과정에서 문화적으로 적절하고(culturally-appropriate), 쉽게 접근 가능하며(accessible), 착취적이지 않은(non-exploitative or non-extractive) 방식을 채택하기

- 현지 사람들과의 진정한 협력(meaningful engagement and collaboration)을 통해 연구가 지역사회에 이익이 되도록 설계하기

🌍 글로벌 맥락(Global Contextual Level)의 CRP

글로벌 맥락에서 CRP는 전 세계적인 지식 권력의 구조와 위계(global knowledge hierarchies)를 이해하고, 이를 바꿔나가는 데 적극적으로 참여하는 것을 말합니다.

논문은 이렇게 표현하고 있어요.

"궁극적으로 CRP란 연구자가 글로벌 지식의 권력 구조를 이해하고, 자신이 의도적이든 의도적이지 않든 그 구조를 지속시키는지, 아니면 이를 무너뜨리고 있는지 인지하는 것입니다."

🌎 연구자가 던져야 할 핵심 질문들

- "나의 연구가 의료전문직 교육(HPE)의 글로벌 지식 위계(global knowledge hierarchy)를 강화하는가, 아니면 약화시키는가?"

- "나는 연구 과정에서 소외된(marginalized) 목소리들을 충분히 반영하고 있는가?"

- "나의 연구 주제와 방법론이 정말로 글로벌 정의(global justice)와 평등(equity)을 촉진하는 방향으로 이루어지고 있는가?"

🚩 주의해야 할 함정: 지배적 방법론의 위험성

연구자는 자신이 좋아하거나 익숙한 특정 이론이나 방법론을 무의식적으로 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 다음과 같은 위험성을 반드시 성찰해야 합니다.

"지배적인 교육 이론과 방법론(dominant educational theories and methodologies)을 사용하는 것은 결코 중립적이지 않으며, 무의식적으로 백인 중심적(White), 서구적(Western), 식민적(colonial) 규범을 재생산함으로써 글로벌 지식 위계를 유지하는 위험이 있습니다."

예를 들어 원주민적 접근(Indigenous approaches), 비판적 이론(critical theories), 또는 참여적 접근(participatory methodologies)과 같은 대안적인 방법을 "정상(normative)"적인 연구방법보다 열등하거나 비합법적(illegitimate)이라고 오해하는 경향이 있다는 점을 지적합니다.

CRP는 연구자가 이러한 지배적 방법론의 위험성을 인지하고, 대안적 패러다임(alternative paradigms) 에 열린 자세로 임해야 한다고 강조합니다.

✊ 구체적으로 실천 가능한 글로벌 CRP

논문에서는 글로벌 CRP를 위해 다음과 같은 구체적인 실천법을 권장합니다.

- 남반구(Global South)의 연구자, 원주민 연구자(Indigenous researchers), 소외된 그룹의 연구자를 적극적으로 읽고, 인용하고, 그들과 협력하기

- 글로벌 남반구 연구자들 및 원주민 공동체, 기타 소외된 그룹을 위한 공정한 연구 자금 지원과 역량 강화(equitable research funding and capacity-building initiatives) 를 옹호하기

- 기관에서 자금을 지원하지 않더라도 정의와 평등을 위해 필요한 연구를 독립적으로 수행할 수 있는 용기를 갖기

📌 이번 포스팅의 요약

- 지역적 맥락(local context) 에서 CRP는 연구 현장의 특수한 맥락과 문화를 존중하고, 연구를 수행하는 방식을 그 맥락에 맞추는 것입니다.

- 글로벌 맥락(global context) 에서 CRP는 세계적 지식 위계의 불평등을 인지하고, 소외된 목소리를 중심에 두며, 연구 방법과 접근방식의 다양성을 적극적으로 포용하는 것입니다.

이 두 가지 차원에서 CRP를 성실히 실천할 때, 진정으로 평등하고 정의로운 의료전문직 교육 연구를 만들어 갈 수 있겠죠?

다음 포스팅에서는 논문의 전체 내용을 다시 한 번 정리하며 핵심 포인트들을 요약할게요. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 함께 의미 있는 연구를 만들어 가요! 📖🌏✨

📌 논문 정리 포스팅(7) | 의료전문직 교육(HPE) 연구에서 비판적 성찰 실천(CRP)의 결론

안녕하세요! 오늘은 논문 전체 내용을 마무리하는 결론 부분을 함께 정리하면서, 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)의 중요성을 다시 한번 강조해볼게요.

🌍 글로벌 지식 위계(Global Knowledge Hierarchies)에 직면하기

논문에서는 의료전문직 교육(HPE) 분야의 글로벌 지식 위계를 직면하는 것은 불편하고 어려운 일(daunting and uncomfortable) 이라고 인정합니다. 하지만 이런 현실을 무시하는 건 곧 불평등을 지속시키는 일이죠.

논문은 이를 다음과 같이 강력하게 표현합니다.

"글로벌 HPE 지식 위계의 현실과 마주하는 것은 불편하고 어렵지만, 이를 무시하면 이런 불평등은 계속됩니다."

✨ CRP는 단순한 지적 활동이 아니라, 사회적 변화를 위한 실천적 약속

비판적 성찰 실천(CRP)은 단지 이론적인 것이나 방법론적인 것에 그치지 않고, 의료전문직 교육 연구에서 형평성(equity), 정의(justice), 포용성(inclusivity) 을 위한 변화에 헌신하는 것이라고 강조합니다.

논문의 표현을 인용하자면,

"CRP는 단순한 자기 성찰(introspection)을 넘어서 행동 지향적 실천(action-oriented praxis)을 요구합니다. 즉, 기존의 뿌리 깊은 권력 구조를 무너뜨리고, 더 평등한 HPE 지식 생태계를 만들어내야 합니다."

CRP는 연구자들이 표면적인 성찰(surface-level reflexivity)을 넘어 더 깊이 들어가야 한다고 말하는데요,

- "누가 지식 생산의 권력을 가지고 있는가?"

- "어떤 목소리가 빠져 있는가?"

- "어떻게 하면 연구가 배제(exclusion)가 아니라 평등(equity)을 위한 도구가 될 수 있는가?"

이런 어려운 질문들을 던지고, 이를 구체적인 행동으로 옮길 것을 요구합니다.

💡 CRP의 궁극적인 목적: 사회적 변화를 위한 연구

CRP를 수용한 연구자들이 만들어내는 연구는 단순히 학문적 기준을 충족시키는 데 그치지 않고, 의미 있는 사회적 변화를 만들어낼 수 있습니다.

논문은 CRP의 목표를 다음과 같이 분명하게 제시합니다.

"CRP를 받아들임으로써, HPE 연구자들은 단지 학문적 기준을 넘어서, 진정한 사회적 변화를 추동할 수 있습니다."

이런 변화를 가능하게 하려면, CRP를 단발적인 실천이 아니라 계속 진행되는, 윤리적이고 포용적이며 변혁적인 연구 실천으로 인식해야 합니다.

🎯 CRP 실천을 위한 중요한 태도

논문은 CRP를 실천할 때 필요한 태도를 강조하는데요, 특히 다음 세 가지를 기억하라고 조언합니다.

- 겸손(humility)

늘 자기 자신을 돌아보고, 부족한 부분을 인정하고 개선하려는 태도가 중요합니다. - 시민적 용기(civil courage)

불편하더라도 불평등을 직면하고, 적극적으로 변화를 만들어내는 용기가 필요합니다. - 평생에 걸친 배움과 재배움(lifelong un-learning and re-learning)

기존의 고정관념이나 방법을 버리고, 계속 새로운 지식과 관점을 받아들이고 배우는 자세가 중요합니다.

🌱 변화는 완벽함이 아닌 꾸준함에서 나온다

CRP를 실천하는 과정에서 연구자들이 명심해야 할 것은,

"변화는 느리고 점진적인 과정이므로, 자신에게 인내심과 관대함(gracious and patient)을 가져야 합니다. 완벽함이 아니라 꾸준하고 의도적인 노력이 더 중요합니다."

또한, 이 과정은 혼자가 아니라 여러 연구자들이 함께 할 때 더 강력한 힘을 발휘할 수 있다고 강조합니다.

✊ 우리 모두는 학자-행동가(Scholar-activist)

마지막으로 논문은 의료전문직 교육 연구자들이 단지 연구만 하는 존재가 아니라, 변화를 만드는 학자-행동가(scholar-activist)라고 격려합니다.

"함께 지속적으로 노력해서, 다양한 지식과 존재 방식을 반영하고, 보다 정의로운 세상(more just world)을 만드는 연구를 만들어야 합니다."

즉, 연구는 현실을 바꾸는 도구이며, 우리 모두는 이 변화에 책임이 있다는 것을 상기시켜 줍니다.

📌 결론 요약

CRP는 단지 성찰에 그치지 않고, 의료전문직 교육 분야에서의 불평등을 깨고 사회적 변화를 일으키기 위한 지속적이고 행동 지향적인 실천입니다. 연구자는 자기 자신부터 글로벌 차원까지 성찰과 행동을 실천하며, 불평등과 배제를 깨뜨리고 더 평등하고 정의로운 연구 문화를 만들어가야 합니다.

함께 계속 성장하고 변화하는 의료전문직 교육 연구 문화를 만들어 가요! 긴 논문 읽기 여정을 함께 해주셔서 감사합니다! 📚🌍✨

🎓 비판이론(Critical Theory)의 네 가지 철학적 기반 요약 번역

🧱 Ontology (존재론, 현실의 본질)

“현실은 사회, 정치, 문화, 돈, 인종, 성별이 시간에 따라 우리 삶에 어떻게 영향을 미치는지에 의해 형성된다. 우리가 당연하게 여기는 ‘정상(normal)’을 문제 삼고, 어떤 아이디어가 모두에게 동일하게 적용되는지, 누가 권력을 가지는지를 탐구한다.”

📚 Epistemology (인식론, 지식의 본질)

“지식은 다양한 사회적, 역사적 배경에서 비롯된다. 사람들의 관점은 역사, 문화, 권력과 같은 요소에 의해 형성되며, 이러한 요소들은 사회 구조와 누가 목소리를 낼 수 있는지를 결정한다.”

⚖️ Axiology (가치론, 가치와 윤리의 본질)

“비판적 연구는 공정성, 형평성, 민주주의, 참여적 역량 강화를 지향한다. 불평등하고 부정의한 사회 구조에 도전하고자 한다.”

🔬 Methodology (방법론, 연구의 본질)

“연구는 다양한 관점, 다양한 경험, 불공정한 조건들을 인식한다. 불평등한 시스템을 이해하고 도전하기 위해 개방적이고 참여적인 방법을 사용한다.”

이 도식은 특히 비판이론을 기반으로 한 연구 설계나 방법론 설명 시 매우 유용한 도구가 될 수 있어요. 필요하시면 한글 버전으로 다시 디자인해드릴 수도 있습니다. 원하실까요? 😊

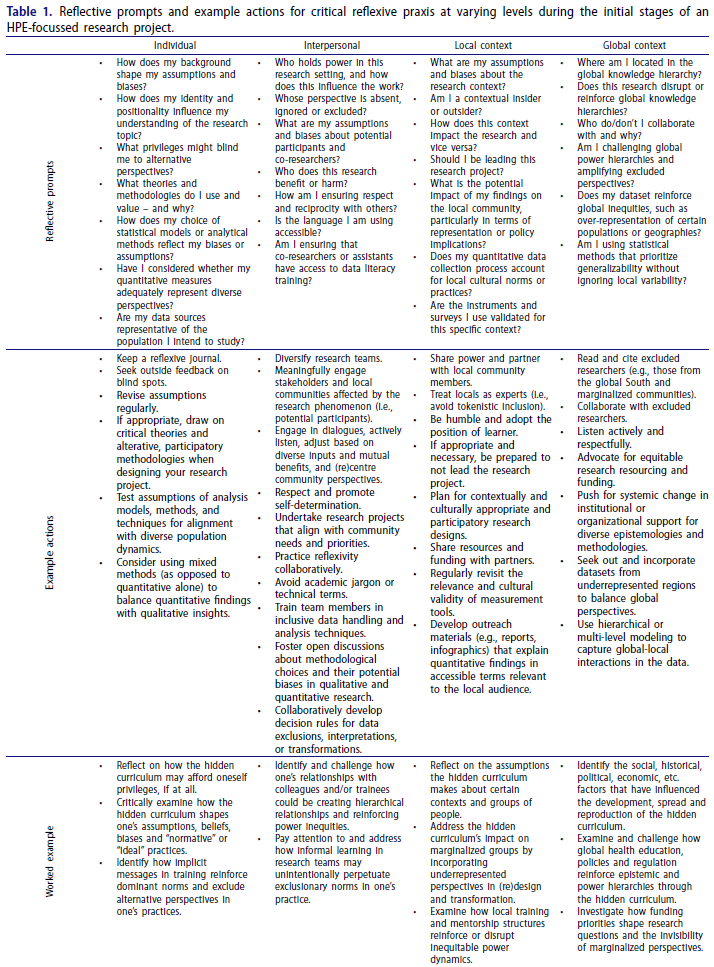

📌 논문 정리 포스팅(부록) | 의료전문직 교육 연구(HPE)에서 CRP 실천을 위한 구체적 질문과 행동 사례

안녕하세요! 이번 포스팅에서는 논문에 나온 중요한 표(Table 1)를 보기 쉽게 정리해서 전달할게요. 이 표는 의료전문직 교육(HPE) 연구를 시작할 때 비판적 성찰 실천(Critical Reflexive Praxis, CRP)을 네 가지 차원에서 어떻게 수행할 수 있는지 구체적인 질문과 실천 사례를 보여줍니다.

🧍 개인적 차원(Individual)

🗨️ 성찰 질문(Reflective prompts)

- 내 배경이 연구에 대한 가정과 편견에 어떤 영향을 미치나?

- 내 정체성과 위치성(positionality)이 연구에 미치는 영향은?

- 내가 가진 특권(privileges)이 다른 관점을 이해하지 못하게 만들고 있진 않은가?

- 나는 왜 특정 이론이나 방법론을 선택하고, 어떤 가치를 두고 있나?

- 내가 선택한 분석적 접근 방식에 편견이나 가정이 있는가?

- 연구 참여자의 경험을 다양한 관점에서 충분히 고려했나?

- 내 데이터 소스는 연구하려는 인구 집단을 대표하는가?

🛠️ 구체적 행동(Example actions)

- 성찰 일지(reflexive journal)를 작성하고, 다른 사람들로부터 피드백 얻기

- 가정과 분석 방식을 정기적으로 재점검하기

- 대안적 이론이나 참여적 연구 방법론을 고려하기

- 혼합 방법론(mixed methods)을 활용해 다양한 관점을 통합하기

📌 실천 사례(Worked example)

- 숨겨진 커리큘럼(hidden curriculum)이 내 개인적 특권을 어떻게 강화하는지 성찰하기

- 훈련 과정의 암묵적 메시지들이 지배적 규범을 유지하는지 비판적으로 점검하기

🤝 대인 관계 차원(Interpersonal)

🗨️ 성찰 질문

- 이 연구 상황에서 권력(power)을 가진 사람은 누구인가?

- 어떤 사람들의 관점이 중심이 되고, 누구의 관점이 무시되었는가?

- 연구 참여자들과의 관계가 호혜적(reciprocal)인가?

- 공동 연구자들이 데이터 문해력(data literacy)을 갖추도록 지원했는가?

🛠️ 구체적 행동

- 연구팀을 다양화하기

- 연구 참여자와 의미 있는 관계를 맺고, 이익을 공유하기

- 자기 결정권(self-determination)을 존중하고 실천하기

- 연구팀 내에서 분석 방법에 대해 정기적으로 논의하고 결정 규칙(decision rules)을 함께 만들기

📌 실천 사례

- 동료나 학생과의 관계에서 나타나는 위계적 관계(hierarchical relationships)를 점검하고, 비공식적 학습에서 무의식적 배제를 방지하기

🏘️ 지역적 맥락(Local Contextual)

🗨️ 성찰 질문

- 현지의 가정과 편견을 이해하고 있나?

- 나는 연구 맥락의 내부자인가, 외부자인가?

- 연구 결과가 지역사회에 어떤 영향을 줄 수 있는가?

- 연구 도구와 설문이 지역적 맥락에 적합한가?

🛠️ 구체적 행동

- 지역사회와 협력하고 파트너십 구축하기

- 연구 참여자들을 전문가로 대우하고, 문화적으로 적합한 연구 설계를 실천하기

- 연구 도구의 타당성(validity)을 현지 맥락에서 정기적으로 재평가하기

- 결과를 현지인들에게 접근 가능하고 이해하기 쉬운 방식으로 공유하기(보고서, 인포그래픽 등)

📌 실천 사례

- 숨겨진 커리큘럼이 지역 사회의 소외된 그룹에게 미치는 영향과 지역의 훈련 구조가 권력 불균형을 강화하는지 분석하기

🌎 글로벌 맥락(Global Contextual)

🗨️ 성찰 질문

- 내가 글로벌 지식 위계에서 어떤 위치에 있는가?

- 나의 연구가 글로벌 권력 구조를 강화하나, 도전하나?

- 글로벌 연구와 담론에서 소외된 목소리를 적극 반영하고 있는가?

- 내가 사용하는 방법론이 지역적 다양성을 무시한 채 일반화만 강조하고 있진 않은가?

🛠️ 구체적 행동

- 남반구(Global South)와 소외된 연구자들의 논문을 적극적으로 읽고 인용하기

- 소외된 연구자 및 공동체와 협력하기

- 형평성 있는 연구 자금과 자원 분배를 옹호하기

- 다양한 인식론(epistemologies)과 방법론(methodologies)을 받아들이고 체계적 변화를 추구하기

📌 실천 사례

- 숨겨진 커리큘럼이 어떤 사회적, 역사적, 정치적, 경제적 맥락에서 형성되었는지 분석하고 글로벌 권력 관계에 도전하기

- 자금 지원의 우선순위가 어떻게 연구 주제와 소외된 목소리의 가시성을 형성하는지 조사하기

💡 요약

이 표는 의료전문직 교육 연구자가 CRP를 실천할 때 스스로에게 던져야 하는 구체적인 질문과 가능한 행동을 명확하게 보여줍니다. 개인적, 대인 관계, 지역적, 글로벌 맥락에서 비판적 성찰을 지속적으로 수행하는 것이 CRP의 핵심입니다.

이 가이드를 바탕으로 여러분도 연구 현장에서 보다 정의롭고 평등한 연구를 수행하는 데 적극적으로 참여해 보세요! 함께 더 나은 연구 문화를 만들어 가길 기대합니다. 📖🌟✨

'논문 읽기 (with AI)' 카테고리의 다른 글

| 전문직 규범의 비판적 재검토: 내면을 들여다봐야 하는 의학계의 시급한 필요성 (Med Educ, 2024) (0) | 2025.03.26 |

|---|---|

| 의학교육에서의 전문직 정체성 형성에 대한 스코핑 리뷰와 이론 기반 개념 모델 (Med Educ, 2024) (0) | 2025.03.26 |

| 인증 연구를 통한 의학교육 인증의 발전(Acad Med, 2024) (0) | 2025.03.08 |

| 카리브해 지역의 국경을 넘는 인증: 인증 절차의 신뢰성을 위협하는 잠재적 요인? (Adv Med Educ Pract. 2024) (0) | 2025.03.08 |

| Mediverse의 탄생: 가상 클리닉이 의료 공간을 어떻게 재구성하는가 (Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2025) (0) | 2025.03.08 |